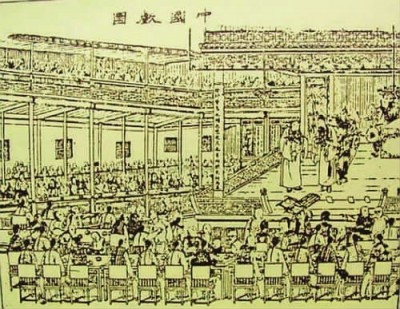

清代畫家吳友如 《申江勝景圖說》 中的“中國戲園”

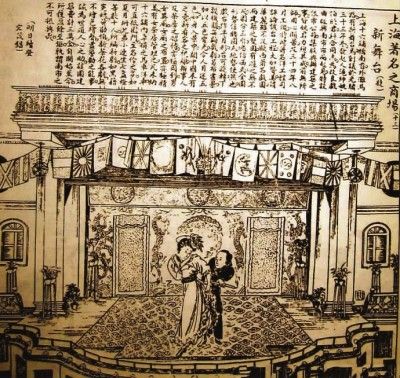

譚鑫培最后一次上海演出所在地新舞台

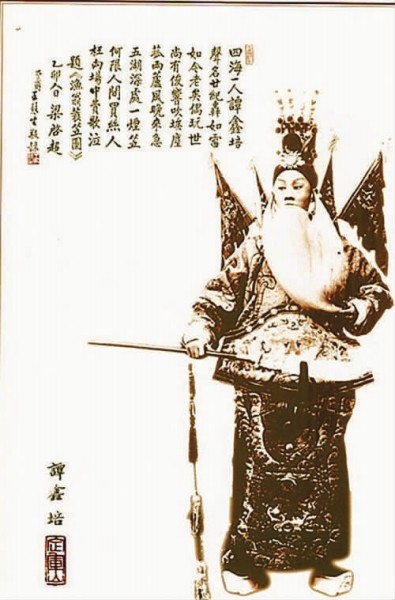

1919年,梁啟超在湖廣會館為父做壽,請譚鑫培唱堂會,譚鑫培唱了 《一捧雪》。梁啟超為表感謝,在譚鑫培的劇照上題詩:“四海一人譚鑫培,聲名廿紀轟如雷。如今老矣偶玩世,尚有俊響吹埃塵。菰雨蘆風晚來急,五湖深處一煙笠。何限人間買絲人,枉向場中費歌泣。”

④ 譚鑫培便裝照 (本版照片選自資料)

圖為清代沈容圃繪制的 《同光十三絕》 畫像。梅蘭芳先生當時以重金自北平 《三六九畫報》 負責人朱復昌手中購下此畫,捐給了國家,現藏中國藝術博物館。

圖中人物從左至右依次為:郝蘭田、張勝奎、梅巧鈴、劉趕三、余紫雲、程長庚、徐小春、時小福、楊鳴玉、盧勝奎、朱蓮芬、譚鑫培、楊月樓。

劉世軍

程長庚被京劇界尊為“聖”。譚鑫培既為“長庚之后一人而已”,故被尊為“亞聖”,且曾有兩個重要頭銜表征其顯貴之社會地位,一個是“內廷供奉”,一個是“伶界大王”,前者受之於“朝廷”,后者得之於上海。“內廷供奉”隨著清王朝的覆滅而徒留名銜,“伶界大王”卻成為了一頂永久的桂冠。譚鑫培曾孫、著名京劇表演藝術家譚元壽先生曾如此說道:“譚派藝術的發展與上海密不可分,我們譚家和這個‘戲曲大碼頭,有著不解之緣”,實為肺腑之言!

六次滬上行,奠定“伶界大王”美譽

譚鑫培生前曾六次來滬演出,這一點沒有太多異議。周劍雲的 《譚鑫培南來滬上演出之回溯》 (見 《譚鑫培藝術評論集》,中國戲劇出版社,1990年) 較為詳細記述了譚鑫培六次來滬演出概況,“小叫天初次來滬在清光緒五年己卯,系受盛軍小班翟善之所開全桂茶園之聘,偕青衣孫彩珠南下,時叫天三十三歲 (近人指叫天第一次南來,隸李金鰲所開之金桂,大誤) ……第二次來滬,為光緒十年 (1884) 甲申八月……第三次來滬時為光緒二十七年 (1901) 辛丑六月……第四次來滬,時在清宣統二年(1910) 己酉……第五次來滬,時民國元年 (1912) 壬子……第六次來滬,時民國四年 (1915) 乙卯夏末秋初。”《立言畫刊》 (1938-1939第七期) 所登小織帘館主的 《譚叫天之一生》 以及 《清代伶官傳》 中關於譚金培 (譚鑫培) 六次來滬記述,時間完全一致,內容大致相同。以上記載雖嫌簡單,但影響甚大,京劇研究者普遍將此作為權威可靠資料引用。筆者在查閱 《申報》 有關譚鑫培來滬演出的記載時發現,上述譚鑫培第一次(1879)、第四次 (1910) 來滬的有關記述頗多錯訛。

據宋學琦先生整理的 《譚鑫培藝術年表》 (見 《譚鑫培藝術評論集》,中國戲劇出版社,1990年) 記載,1879年(光緒五年,己卯),“上半年,譚鑫培在鄉間科班執教,下半年回京,仍搭三慶班。9月4日、5日 (農歷七月十八、十九) 兩日,三慶班應石宅堂會,譚鑫培演出 《伐東吳》、《一門忠烈》、《定軍山》、《狀元譜》、《御碑亭》等。是年,譚鑫培初次赴上海演出。應上海金桂園之邀,同去的有孫彩珠等。

譚鑫培演出五十余日,所演各劇,文武昆亂俱全。……但是知音者稀,遂怏怏返京。譚鑫培在滬受到了孫小六 (孫春恆) 的指點幫助,對他在藝術上的啟發很大”。周傳家所著 《譚鑫培傳》 (上海古籍出版社,2013年) 也採用了同樣觀點。還有著名專家提出“譚鑫培第一次到上海是在光緒五年即1879年,隨行旦角叫孫彩珠,先在全桂茶園,后在大觀茶園,歷時半年,所演戲60余出……”的說法。

第一次來滬演出,文武昆亂俱全

譚鑫培第一次來滬演出,《申報》有詳細記載。《申報》1879年1月16日 (戊寅12月24日) 第六頁所登“金桂茶園戲目”廣告中預告,“新正初二日開演,特請新到京部譚鑫培、孫彩珠等”。《申報》1879年1月27日 (己卯正月初六) 第六頁金桂茶園戲目廣告顯示,譚鑫培新正月初六日戲演 《群英會》,夜戲 《探庄》,初七、初八又分別演出 《賣馬》、《鎮潭州》、《狀元譜》、《羅四虎》。從1879年1月 30日 (正月初九) 開始,譚鑫培以小叫天藝名在金桂茶園挂牌,1月30日日戲 《雙沙河》,夜戲 《一捧雪》,在金桂茶園一直演至1879年10月27日 (己卯九月十三) 以 《定軍山》 謝幕。從1879年11月17日開始,又轉到大觀茶園仍以小叫天挂牌演出,一直到1880年5月18日 (光緒六年庚辰四月初十) 結束,最后演的是 《狀元譜》。初步統計,從1879年1月27日到1880年5月18日,譚鑫培此次在滬演出時間長達1年4個月,演出劇目70多出,曾多次演出 《洪羊洞》、《秦瓊賣馬》、《烏盆記》、《失街亭·空城計·斬馬謖》、《戰太平》、《二進宮》、《捉放曹》、《四郎探母》、《三娘教子》、《瓊林宴》、《桑園寄子》、《桑園會》 等經典劇目。

以上查考顯示,譚鑫培第一次來滬“演出五十余日”、“歷時半年”,以及“上半年,譚鑫培在鄉間科班執教,下半年回京”等說法均缺乏一手材料的支撐,應為錯訛之傳。《申報》 記載,1879年9月4日、5日 (農歷七月十八、十九),譚鑫培在上海金桂茶園分別演出了 《六部大審》、《烏盆記》、《鳳鳴關》,故“譚鑫培藝術年表”所記載“9月4日、5日 (農歷七月十八、十九) 兩日,三慶班應石宅堂會,譚鑫培演出 《伐東吳》、《一門忠烈》、《定軍山》、《狀元譜》、《御碑亭》 等”亦不可能。京劇研究專家們還認為,譚鑫培第一次在滬上演出,基本上是不太成功的,所謂盡管“文武昆亂俱全”,“但知音者稀,遂怏怏返京”。筆者認為,這一說法也大可推敲。常識告訴我們,對於初次闖蕩上海灘進行“首秀”演出的譚鑫培而言,如果真的是既“不叫座”又“不叫好”,他的“上海首秀季”不可能長達1年4個月。更進一步說,如果確實是“知音者稀”,那麼也不會在他離滬返京時出現“伶界中送行者有三百余人”(見周劍雲的 《譚鑫培南來滬上演出之回溯》) 之盛況,即使今天那些世界級演藝大腕,恐怕也少有這份殊榮。

至於京劇研究者們所絮說的譚鑫培此次來滬,因與孫小六 (孫春恆)同台,在唱腔上得到其點撥,老生戲大大開竅,回京后得到大老板 (程長庚) 的認可贊許雲雲,筆者更願將此看作是一段梨園戲說。劉菊嬋先生《譚鑫培全集》 (上海戲報社,1940年 10月) 中 《譚鑫培之略歷》 曾有如下記述:“光緒五年,首次赴滬,搭某茶園,改唱老生,維時該園有孫小六兒者 (即孫春恆),方以倒倉失去叫座能力……日夜在寓就其嗓音,研究新腔新調以求其適合……出台時得心應手,顧曲家頗覺耳音一換,向之厭棄之者,反從而贊美,鑫培與之同台,聞其音訝其出己上,就進而作有道之究正,於是盡得其指授,熟悉於心。光緒七年回京后,仍搭三慶班,雖有所得,然有長庚在前,未敢自炫,仍以武生資格,唱前三出戲,長庚見其回不猶人,遂收為徒,盡以衣缽傳之……”盡管 《中國京劇百科全書》 認為,該專著系研究譚鑫培之權威著作,但仔細分析,以上一段記述,亦存在明顯硬傷。因為譚鑫培此次演出先后是在金桂茶園和大觀茶園,而同期孫春恆先后在丹桂茶園和天仙茶園演出,二人從未同台;二是譚鑫培回京時間應為光緒六年 (1880年) 4月 以后,程長庚已經去世(1880年1月24日去世),不可能再當面對譚鑫培在滬的“藝術進步”有什麼評論了。如果是“光緒七年春”才回京的話,那譚鑫培就更不可能見到大老板 (程長庚) 了,所謂長庚“遂收為徒,盡以衣缽傳之”當然屬子虛烏有之說。翻閱當年 (1879年)《申報》 所刊各戲園廣告,我們不難發現,金桂茶園挂牌的譚鑫培 (小叫天) 和大觀茶園挂牌的孫菊仙在眾多藝員名錄中,佔格最大、一目了然。孫菊仙離開大觀茶園后,譚鑫培又在大觀茶園挂牌演出4個多月。隨后在北京舞台上“互唱大軸”的這兩位老生“雙雄”,想必在1879年的上海舞台上演的“奇雙會”,一定精彩絕倫。上海這個戲曲大碼頭為譚鑫培的藝術人生提供了新的可能,其藝術青春之花朵也正是在這裡實現了第一次真正的綻放。

第四次來滬,拿手好戲如日中天

關於譚鑫培第四次來滬演出的時間,宋學琦先生所編 《譚鑫培藝術年表》 的記載是:“1910年 (宣統二年,庚戌) ……12月26日,譚鑫培第四次赴滬演出,首日出台。唱 《空城計》。12月27日,譚鑫培在上海丹桂演出 《烏盆記》。以后相繼演出 《天堂州》 《黑水國》 ……等戲。挨次而下。然賣座不佳,惟兩次 《瓊林宴》,因傳其踢鞋一躍能落在頭上,故賣滿座。譚鑫培在滬期間,於百代公司灌《賣馬》、《洪羊洞》 等唱片。操琴者為梅雨田,鼓師為李五。11月20日,譚鑫培趁津浦車北返。”(見戴淑娟等編 《譚鑫培藝術評論集》,中國戲劇出版社,1990年) 這段記載顯示,譚鑫培第四次來滬演出時間為12月26日,離滬北返時間為11月20日,顯然是錯誤的。周傳家先生的 《譚鑫培傳》所附的宋學琦所編 《譚鑫培藝術年表》,對譚鑫培第四次赴滬演出修正為“10月26日,第四次赴滬演出,首日出台,唱 《空城計》 ……10月27日,在上海丹桂演出 《烏盆記》 ……11月20日,乘津浦車北返”。這樣修正后,在時間邏輯上似乎不存在問題了。其實,以上關於譚鑫培第四次來滬演出的記載年份有錯,而后面絕大多數的研究者則不加深究、以訛傳訛。唯獨羅亮生著、李名正整理的 《譚鑫培六到上海》 (見 《上海戲曲史料薈萃》第一期,1986年3月30日) 一文中記述為譚鑫培“第四次來滬是在宣統元年 (1909年) 的秋天,時老譚年六十三歲”,但引用者寥寥。

《申報》 相關記錄顯示,譚鑫培第四次來滬演出時間應為1909年(宣統元年,己酉),而不是1910年(宣統二年,庚戌)。1909年11月12日 (宣統元年己酉九月三十日) 《申報》 第一張第七班刊登新舞台“內廷供奉譚小叫天”來滬演出的大幅廣告如此寫道:“小叫天名滿天下,為中國伶界最著名之人,此次來滬到本舞台串演數日,九月二十四日在京起行,到津小作句留,即日南下,特此預白”。此條廣告持續刊登至11月20日。1909年11月21日 (己酉十月九日) 《申報》 第一張第七版新舞台廣告稱,“內廷供奉譚小叫天,現已到滬,擇吉登台”。此條廣告持續刊登至12月7日 (己酉十月二十五日 )。1909年12月8日 (己酉十月二十六日) 《申報》 第一張第七版刊登商辦新舞台廣告,“著名藝員、內廷供奉譚小叫天登台,十月念六夜特煩全本 《失街亭·空城計·斬馬謖》”,從12月9日 (己酉十月二十七日)開始,挨次在新舞台演出全本 《烏盆記》、全本 《秦瓊賣馬》、全本 《桑園寄子》、全本 《群英會》、全本《天雷報》 《狀元譜》、全本 《八大錘》、《討魚稅帶殺家》、《黃金台帶盤關》、全本 《打棍出箱》、《取定軍山》、《陽平關》、《戰對山》、全本 《翠屏山》、《朱砂痣》、《搜孤救孤》、全本 《洪羊洞》、全本《李陵碑》、全本 《打棍出箱》、全本《取帥印》。以上足以表明,譚鑫培第四次來滬演出,不是1910年,而應是1909年,演出劇場不是在“丹桂”,而是商辦“新舞台”。“趁津浦車北返”也不一定靠譜,因為1909年津浦鐵路可能還沒有貫通。1910年4月20日 《申報》 第一張第八版刊登“百代公司即是博德洋行,譚鑫培即小叫天唱片到申”的廣告。根據當年百代唱片要送回法國制作再到上海銷售的實際情況,筆者更願意相信譚鑫培是1909年第四次來滬演出期間,即“在滬期間,於百代公司灌 《賣馬》、《洪羊洞》 等唱片”,而不是有關研究所說的1909年下半年,百代公司把錄音設備弄到北京,第一次給譚鑫培灌制 《賣馬》、《洪羊洞》 等唱片。

正如 《申報》 廣告宣傳的那樣,內廷供奉譚鑫培第四次來滬演出時,已是如日中天的中國最優等藝員,20天所演劇目,均為譚氏最拿手之好戲,此次滬上之行,當然不應是一次所謂的平淡之旅。否則,滬上戲迷也不可能在譚鑫培1912年第五次來滬時,將“伶界大王”桂冠加冕於他。1912年11月14日 《申報》 第十版,曾言談戲一文記錄,作者與譚鑫培在來滬的船上暢談,至夜間譚鑫培精神愈旺,在談了大老板(程長庚) 的好處、楊月樓、孫菊仙之短處后對金秀山說:“爾我唱戲在十余年前已膾炙人口矣”。其藝術之自信可見一斑。朱書坤所編 《譚鑫培———“十三絕”傳略之二》 (見戴淑娟等編 《譚鑫培藝術評論集》,中國戲劇出版社,1990年) 對譚的藝術有如此評論:“喻之於詩,必集唐宋各家法度而熟之,譬之於字,必取漢晉前賢碑帖而讀之,簡練揣摩,使得大就,程王諸伶,韓杜詩篇,鐘王名跡也”。

上海火了全國火

伶界有大王,自譚鑫培始,也至譚鑫培止。“要在北京火,先去上海火,上海火了全國火”,這是中國京劇輝煌時代,游走在京滬兩地的伶人藝員演繹的舞台“雙城記”。如果把這種奇特的現象稱之為一種“京劇地理學”,譚鑫培的“六次滬上行”當然可謂是開篇和奠基。這位堪稱京劇藝術活化石的真正王者,其開創的譚派藝術,具有對抗時間的力量,其在京劇舞台上留下的具有古典主義氣質的藝術容貌,至今依然閃耀光芒。

梅蘭芳先生在 《舞台生涯四十年》中曾這樣說道:“在我的心目中譚鑫培、楊小樓的藝術境界,我自己沒有適當的話來說,我借用張彥遠 《歷代名畫記》 裡面的話,我覺得更恰到些。他說:‘顧愷之之跡,緊勁聯綿循環超忽,調格逸易,風趨電疾,意在筆先,畫盡意在。,譚、楊二位的戲確實到了這個份,我認為譚、楊的表演顯示著中國戲曲表演體系,譚鑫培、楊小樓的名字就代表著中國戲曲。”這段看似平實無華的文字,確是對譚鑫培藝術成就的最高評價。譚鑫培不隻屬於他的時代,而且屬於整個京劇。我們從他的聲腔和舞台形象中享受到的藝術愉悅是永久的,我們對他的研究應該持有更加嚴肅認真的態度。