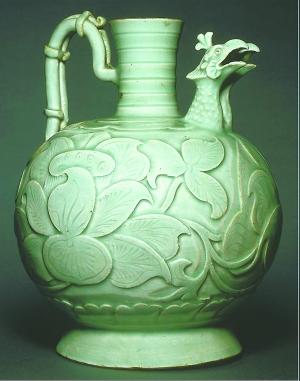

五代耀州刻花鳥首壺

11月3日,第二屆中國柴窯文化高層論壇在北京人民大會堂開幕。五代時期的柴窯是中國陶瓷史上的千古之謎,雖列諸窯之首,卻無實物留存。數百年來,人們一直探尋柴窯,產生了“越窯說”、“鈞窯說”等說法,甚至有人認為柴窯是不存在的。近年,西安柴窯文化研究所等機構致力研究柴窯之謎,並在文獻查証方面取得突破。

“青如天,明如鏡,薄如紙,聲如磬”,對柴窯近乎完美的形容,激發了人們對“她”天馬行空的想象,也讓柴窯如同一個空谷絕響的美人一般,蒙上了神秘的面紗。人們按圖索驥,為她找了許多“替身”,事實上這個標准並不科學——世界上並不存在這麼完美的瓷器。“近幾年有人曾利用現代的注漿、噴釉等工藝制作出了完全符合標准的瓷器,並拿出來展出。那顏色果然藍得如雨后青天,但一眼就能辨認出是當代技術,因此被傳為笑談。試想現代工藝尚很難完全達到標准,怎能要求古人制造出那麼完美的瓷器呢?”東方大學文物學院院長李彥君說。

“其實,人們並不是沒見過‘她’,只是並沒有意識到,‘她’就是柴窯。”長期從事文物鑒定研究的李彥君,近日要用自己的新著——《柴窯與耀州窯》,將這個“她”介紹給大家。李彥君說,這是一本純學術著作,目的就是“揭開柴窯神秘的面紗,將柴窯的真相客觀真實地解說給大家。”

柴窯燒造地的歷史誤說

“人們對柴窯的‘相逢亦不識’,是因為人們誤會了‘她’。”而扭轉誤會,讓人們看見真實的柴窯,正是李彥君著作的目的。

首先,李彥君從文獻與出土實物著手,對今人對柴窯的燒造地的幾種誤說一一進行了詳解:

其一,鄭州說。其依據是明代萬歷年間王佐增補的《格古要論》,變曹昭原句“柴窯出北地”一句為“柴窯出北地鄭州”。這是諸多說法中影響力最大的一個。因鄭州在當時后周都城附近,也較令人信服。

而李彥君認為古“北地”與鄭州的關系屬王佐主觀臆斷。“北地”是郡名,而非南北方俗稱或習慣稱呼。而鄭州在歷史上無“北地”一說,同時也不在“北地”歷史名詞范圍內。鄭州附近並不具備燒造成熟高質量陶窯的條件,沒有發現窯址及標本,也沒有出土似文獻記載柴窯的陶瓷類型。

其二,越窯說。一些江南當地研究者認為,越窯精品秘色瓷,釉色很接近明代張應文在《清秘藏》中對柴窯的著名描述:“青如天,明如鏡,薄如紙,聲如磬。”而李彥君則認為,越窯窯址遠在后周邊境的千裡之外,且相隔南唐國境,交流不易,不屬於后周的范圍,柴榮不可能對其他國家發號施令。后周已有耀州官用瓷,不僅質量毫不遜色,而且釉色更勝一籌,舍近求遠,不合常理。

其三,湖田說。由於宋代湖田窯器壁較薄,打擊聲音較好,又屬帶有淡藍、淡綠的影青瓷,較接近著名描述“青如天,明如鏡,薄如紙,聲如磬。”李彥君認為這種觀點無論從時間上還是從地理上都十分牽強,基本不值一駁。湖田窯遠在后周千裡之外的南唐之境,且五代時期的湖田瓷器尚在成長階段,胎色、釉色都不十分好,北宋晚期才出現鼎盛。“何況后周與南唐長期處於戰爭狀態,周世宗柴榮甚至親征南唐,怎麼可能要求南唐為其燒瓷?”

柴窯燒造在耀州

那麼柴窯真正的燒造地又是在哪裡呢?李彥君在書中告訴我們,耀州。

對柴窯窯址最早的記載是明曹昭在《格古要論》:“柴窯出北地,世傳周世宗柴氏時所燒者,故謂之柴窯。滋潤細膩,有細紋,黃土足。”根據著名陶瓷專家禚振西在《柴窯探微》中的研究,“北地”是郡名,耀州在歷史上確屬北地郡,歷史文獻及《耀州志》有詳述,很多碑刻及史書中都稱耀州地區為“北地”。

耀州發展至后周,已達整個耀州窯發展史上的鼎盛時期,此期無論是胎的質量還是釉色質量都堪稱耀州窯歷史之冠,正如《事物紺珠》所載:“制精色異,為諸窯之冠。”即便是刻花品種如倒流壺的釉色也是后來所不及。晚唐五代耀州在北方是眾窯之冠實不為過,並且在此時已形成傳統的貢瓷品種。

耀州官用瓷利用時間較長,至少從唐末至金代一直在燒制。柴榮對官用瓷要求在灰綠、藍綠的暗色調基礎上,提高到淡青色或天青色。在當時生產技術條件下,不一定完全達到質量要求,所以才有《七頌堂識小錄》所記:“雨過天青未足形容。”窯工精細地提煉胎土及釉料,生產出該窯空前絕后的胎薄如紙、青色如天的“柴窯”同時,在原有官用瓷基礎上,燒制了耀州少有的黑胎瓷器,並使用精煉的化妝土,使其顏色更白,更細膩。釉色也更接近天青色,其釉色沉穩,有的可與汝官窯媲美。

除此之外,五代耀州有一個非常重要的瓷器品種與“黃土足”現象完全符合。這個品種以碗為多見,顏色多呈淡青或接近天青,釉色較純淨,釉面多為開片,紋片細碎並均勻,玻璃質感強,光亮。柴窯的性質雖是“貢窯”或“供瓷”,但不像人們想象的那樣十分精致,美玉無瑕,所以乾隆才有詩:“土性承足在,未若永宣巧”的詩句,以客觀、求實的態度記載了柴窯並非是十分精細的產品。

柴窯並非單一而是合稱

李彥君還在書中提出自己對柴窯的獨到創見:柴窯不是單一的品種,是耀州貢瓷中幾個品種的合稱。其中包括白胎型、黑胎型、黃土足型和刻花型。在書中,李彥君用一句話來概括結論:“除具神話色彩的描述外,五代耀州四個品種陶瓷符合所有文獻記載的所有特征。”

“白胎瓷”包括無紋片型和有紋片型。其中有大紋片、小紋片等天青釉、灰綠釉、薄胎,有的薄至一二毫米,這在當時全國各地的青瓷窯口中也屬最薄的。有的可透光,聲音清脆而悠長,以露胎墊燒為主。多數碗壁薄,也有精粗之分。粗者釉色灰暗,胎薄厚不勻,精者胎色白,薄厚均勻,且較薄,修胎痕不明顯,精修足也規整,釉色也較淡較鮮艷,接近天青色。

“黑胎瓷”包括“支釘燒”和“墊砂燒”兩種。通常為圓形或橢圓形,也有不規則形。胎體中厚,滿釉支燒,釉色為天青色、灰綠色、藍綠色、灰藍色等,質佳的可比汝窯。有的開細紋片,有的為大紋片,有的為細線劃花露胎,官字款多出此種類型,以碗為最常見,造型多仿金銀器。墊砂燒中還有另外一個類型,即是用幾粒或一小堆砂粒,以成三組、四組、五組形式墊燒,看似支釘燒,細觀則不然,是以成堆砂粒以支釘形式墊燒,以劃花最為精美。

黃土足實為墊黃沙土所燒,主要特征為足圈粘有含細砂的黃土,釉以天青釉、灰綠釉為主,以開片、碎紋為多。釉面玻璃質感強,透明度大,文獻記載多處提及的“黃土足”即是指此類作品。此品種多見於五代晚期。

刻花瓷以刻牡丹、蓮花為最多見,以倒流壺及碗、執壺、罐為代表,多屬官方用瓷,流傳不多,精品更少見。這類瓷器胎質細膩,顏色較淺,以淺灰色為主,多不施化妝土,刻花流暢。

孫樂琪

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間