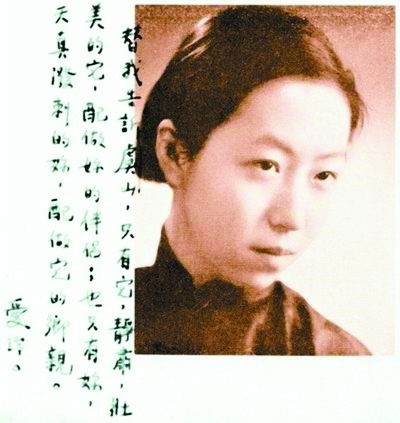

张爱玲遗作《爱憎表》最怕死

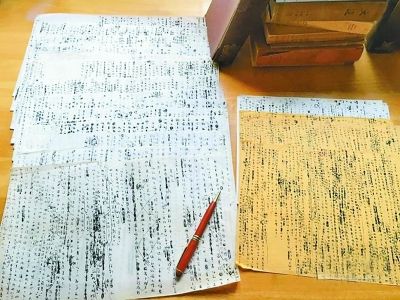

《爱憎表》手稿

从26张纸中

“重构”出

26年前《爱憎表》

《收获》长篇专号秋冬卷将于头条发表张爱玲遗作《爱憎表》全文两万余字,为大陆首发。这期杂志于国庆前后上市。

1990年,上海学者陈子善发掘出张爱玲中学时期一些旧作,并发表《雏凤新声——新发现的张爱玲“少作”》一文。张爱玲见到了这篇文章,触发了她写作的念头。她花了2个月的时间写长篇散文《爱憎表》,但陆续搁下,始终没有写完。2015年夏天,张爱玲的文学遗产继承人宋以朗先生请香港学者冯睎乾先生帮忙整理《爱憎表》草稿。

《〈爱憎表〉的写作、重构与意义手稿来历及相关文献回顾》也将与《爱憎表》同期发表在《收获》长篇专号秋冬卷上,届时“张迷”们可以从中看到《爱憎表》详细的重构过程。

我从小在名义上过继给伯父伯母,因为他们就只一个儿子,伯母想要个女儿。所以我叫他们爸爸姆妈,叫自己父母叔叔婶婶。后来为了我母亲与姑姑出国一事闹翻了——我伯父动员所有说得进话去的亲戚,源源不绝北上做说客,劝阻无效,也就不来往了,她们回来了也不到他们家去。我们还是去,但是过继的话也就不提了。不过我的称呼始终没改口。我喜欢叫叔叔婶婶,显得他们年青潇洒。我知道我弟弟羡慕我这样叫他们,不像他的“爸爸妈妈”难以出口。

有一天有客要来,我姑姑买了康乃馨插瓶搁在钢琴上。我听见我母亲笑着对她说:“幸亏小煐叫婶婶还好,要是小煃大叫一声‘妈’,那才——”

其实我弟弟没响响亮亮叫过一声“妈妈”,总是羞涩地嗫嚅一声。

关于倚赖性,我母亲的反复告诫由于一曝十寒,并没见效。七八年后我父亲还愤愤地说:“一天也离不了何干,还要到外面去!”

但是当时她那一席话却起了个副作用,使我想到死亡。那时候我们住白粉壁上镶乌木大方格的光顶洋房,我姑姑说“算是英国农舍式”。有个英国风的自由派后园,草地没修剪,正中一条红砖小径,小三角石块沿边,道旁种

些圆墩墩的矮树,也许有玫瑰,没看见开过花。每天黄昏我总是一个人仿照流行的《葡萄仙子》载歌载舞,沿着小径跳过去,时而伸手抚摸矮树,轻声唱着:

“一天又过去了。

离坟墓又近一天了。”

无腔无调,除了新文艺腔。虽是“强说愁”,却也有几分怅惘。父母离婚后,我们搬过两次家,却还是天津带来的那些家具。我十三岁的时候独自坐在皮面镶铜边的方桌旁,在老洋房阴暗的餐室里看小说。不吃饭的时候餐室里最清静无人。这时候我确实认真苦思过死亡这件事。死就是什么都没有了。这世界照常运行,不过我没份了。真能转世投胎固然好。我设法想象这座大房子底下有个地窖,阴间的一个闲衙门。有书记录事不惮烦地记下我的一言一行,善念恶念厚厚一叠账簿,我死后评分发配,投生贫家富家,男身女身,或是做牛做马,做猪狗。义犬救主还可以受奖,来世赏还人身,猪羊就没有表现的机会了,只好永远沉沦在畜生道里。

我当然不会为非作歹,却也不要太好了,死后玉皇大帝降级相迎,从此跳出轮回,在天宫里做个女官,随班上朝。只有生生世世历经人间一切,才能够满足我对生命无餍的欲望。

整个人生就是锻炼,通过一次次的考验,死后得进天堂与上帝同在,与亡故的亲人团聚,然后大家在一片大光明中弹竖琴合唱,赞美天主。不就是做礼拜吗?学校里每天上课前做半小时的礼拜,星期日三小时,还不够?这样的永生真是生不如死。

但是我快读完中学的时候已经深入人生,有点像上海人所谓“弄不落”了,没有瞻望死亡的余裕,对生命的胃口也稍杀。等到进了大学,炎樱就常引用一句谚语劝我:“Life has to be lived.”勉强可以译为“这辈子总要过的”,语意与她的声口却单薄惨淡,我本来好好的,听了也黯然良久。

但是毕业前一年准备出下年的校刊,那时候我还没完全撇开死亡这问题。虽然已经不去妄想来世了,如果今生这短短几十年还要被斩断剥夺,也太不甘心。我填表总想语不惊人死不休,因此甘冒贪生怕死的大不韪,填上“最怕死”。

(《收获》杂志授权选摘)

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量