中国民间文学大系首批成果面世 冯骥才:当代文化事业中的一项重大的工作

中国民间文学大系出版工程首批成果面世

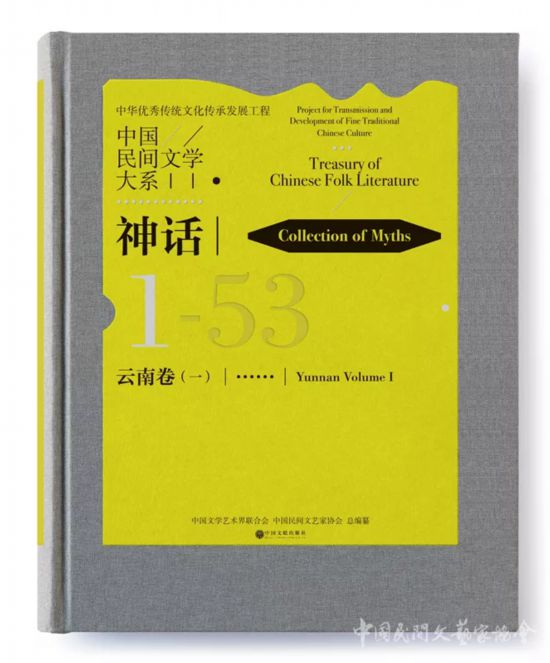

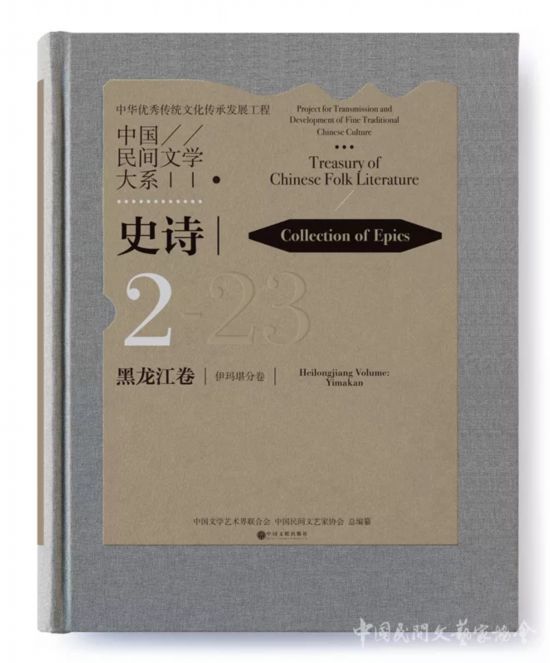

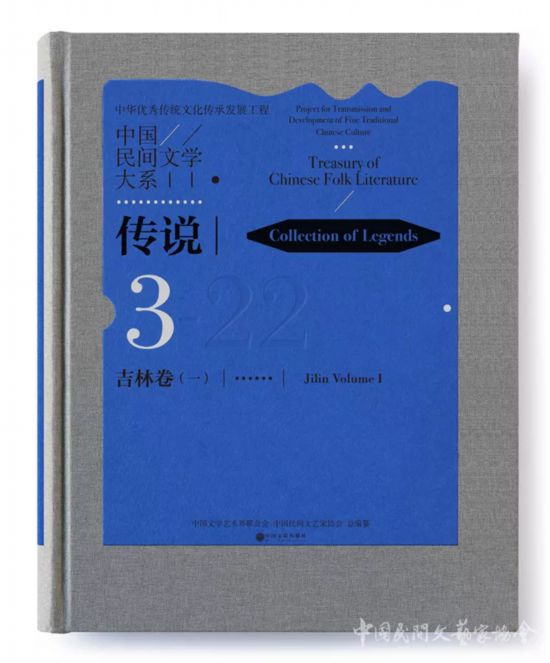

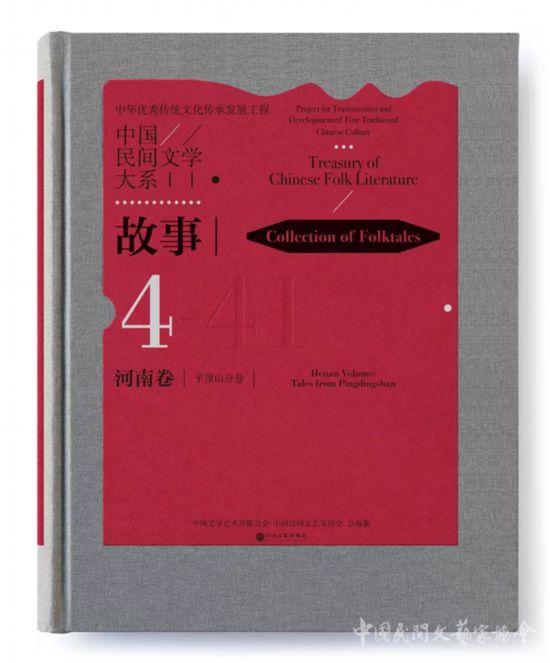

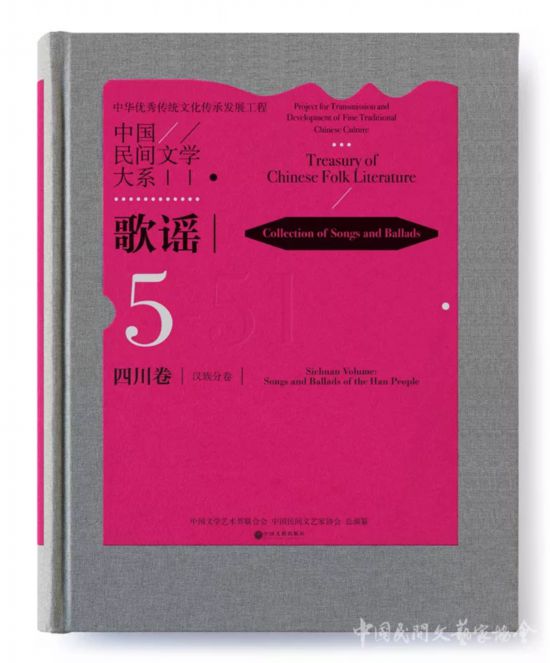

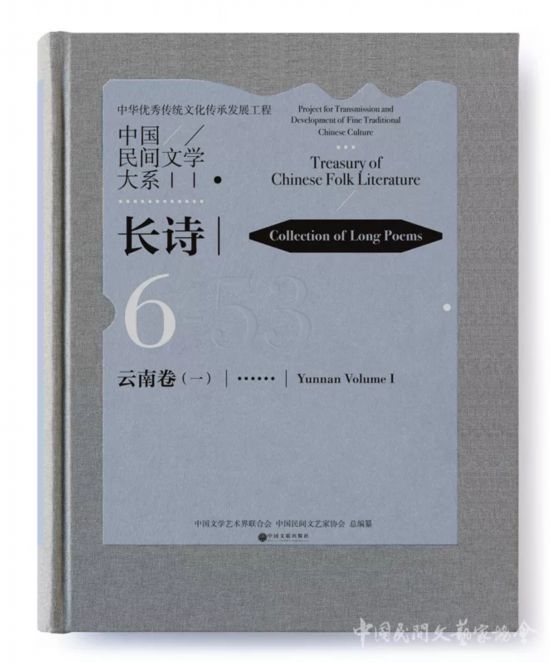

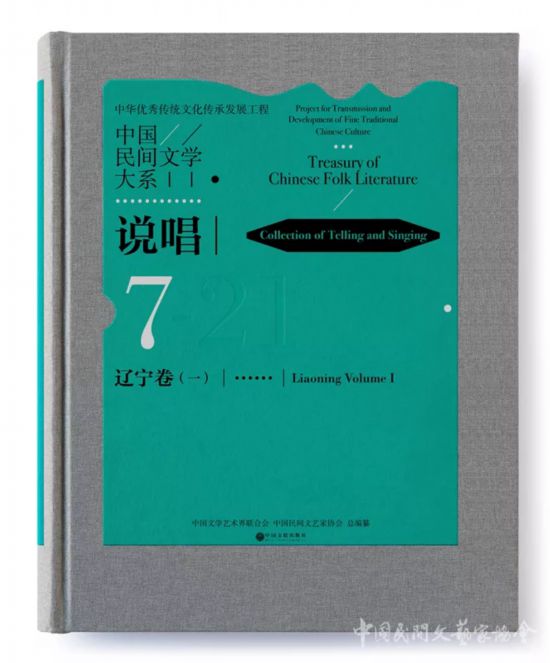

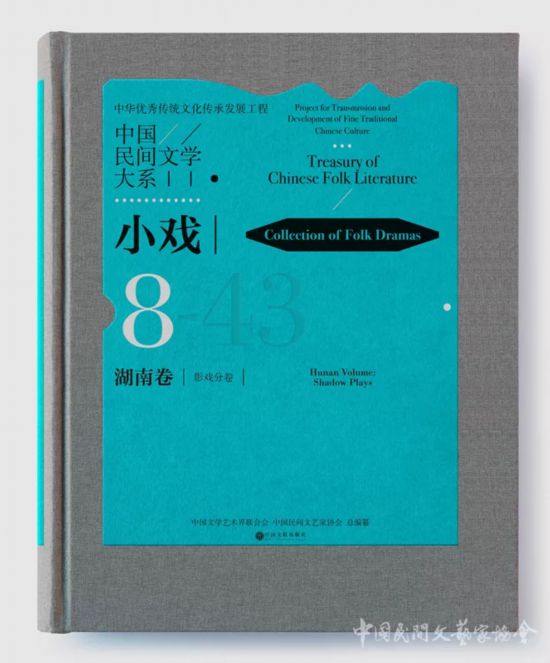

中国文学艺术界联合会、大系出版工程领导小组12月25日在北京人民大会堂举行了中国民间文学大系出版工程首批成果发布会。首批推出的《中国民间文学大系》12个示范卷,涉及神话、史诗、民间传说、民间故事、民间歌谣、民间长诗、民间说唱、民间小戏、谚语、谜语、俗语和民间文学理论12个门类,共计1200多万字。

中国文联荣誉委员、中国民协名誉主席冯骥才先生作为大系工程学术委员会主任出席了发布会,并在致辞中表示,大系工程是当代文化事业中的一件重大的事:“它将是我们弘扬传统文化坚实的依据,从中获得我们无可置疑的文化自信。”

现将冯骥才先生的致辞全文分享如下。

当代文化事业中的一项重大的工作

冯骥才

今天的发布会所发布的,在我国当代的文化事业中,是很重要的一件事。它标志着我们对中华民族博大恢宏、多彩多姿的民间文学遗产进行科学整理进入了一个新的阶段。这件事的重要性与民间文学本身的重要性密切相关。

一个文学大国的文学,总是分为两种:一是个人用文字创作的、以书面传播的文学;一是民间集体口头创作的、口口相传的民间文学。后一部分文学是前一部分文学的源头,是根性的文学。就像西方文学始于希腊罗马的神话故事,中国文学史的第一部作品是上古时期民间文学的选集《诗经》;在漫长的历史中,这两部分文学一直同根并存,相互滋育,各自发展,共同构成一个民族文化与精神的极为重要的支撑。

由于我们历史悠久、地大物博、地域多样、民族众多,故而我们民间文学的样式、种类、内涵、风格、数量之大之深之多之广,无法估量。我们民族有着巨大的文学想象力和原创力。数千年间,各族人民以口头文学做为自己精神理想和生活情感最喜爱和最擅长的表达方式,创作出海量和样式纷繁的民间文学。众多的史诗保存着许多民族珍贵的生命史,无数美丽动人的神话传说述说着亘古不变的人间的梦,口口相传的故事传递着我们中国人传统的道德准则与价值观,海量的歌谣谚语既蕴含着人们无穷的生活智慧,也包藏着极其丰富的生产经验。在中华大地上,每个人都是口头文学的载体,只要相互一说,就是口头文学的传播;口头文学像一种神奇的空气一样无所不在。

从更高的意义上说,民间文学是我们民族的心灵形象,文化的身份证,自我教化的工具,审美的载体,节日的核心内容,也是其它各种艺术之源之本;它另一半意义则是它高超的文学价值。

然而,这种无形地流动在民众口头中间的文学,本来就是生生灭灭的。在社会转型期间,很容易被忽略,从而流失。特别是在当前从农耕文明向工业文明的“文明转型期”,前一个历史阶段形成的文明会瓦解。这之中,民间文学最易消亡。一个传说不管多么美丽,只要没人再说,转瞬即逝,而且消失得不知不觉和无影无踪。所以说,最广泛存在的民间文化是民间文学,最脆弱的非物质文化遗产是民间文学,最具保护的重要性和紧迫性的也是民间文学。

冯骥才先生致辞

中国文化界凭着文化的敏感与责任感,很早就开始了民间文学的搜集整理。中国民协成立于1950年,前身名称就是“中国民间文学研究会”,民间文学一直是我们的学术重点与工作重点。六十年来,大规模的民间文学抢救性调查、收集、整理总共三次。第一次是1957年的民歌调查运动,第二次是1984年中国民间文学三套集成(故事、歌谣、谚语)普查编纂工作。第三次则是始自2002年实施的中国民间文化遗产抢救工程。

70年来的广泛的田野调查中,一批又一批不断发现的作品填补了中国文学史、文化史的空白。如鸿篇巨制的三大史诗和亚鲁王,众多斑斓多姿的神话作品,华北、中原与西北地区活态神话群,江南和中南地区民间叙事长诗。单是少数民族的叙事长诗与抒情长诗已发现和记录的多达千余部之多。

70年来,中国民协调动数十万人加入这支民间文学的抢救与普查队伍中。单是上海当年投入这项工作的人员就达5万人。从各街道、乡、镇收集的民间故事、歌谣和谚语共209卷451册。

本世纪初中国民协保存的各类调查资料共5166本,总字数超过8.4亿字。这个数字超过了四库全书的字数。

面对如此巨大而珍贵的文学财富、文化财富、精神财富,我们必需要对它进行一个空前庞大、复杂、严谨、科学性极强的数字化整理的工作,于是启动了中国口头文学数据库的工程。这一超大的文化工程一直得到中国文联的直接领导,并获得中宣部、文化部有力支持。只有釆用数字化的方式才能使这些失不再来的文化财富可靠地保存起来。我们要给古代文明安一个现代的家。这个家必须是:严格的学术分类,科学的程序编排,完善和方便的检索方式,以利于切确的保存,并有利于传播,使用与弘扬。

向为编撰大系首批成果做出突出贡献的专家颁发证书

五年前,数字库的第一期工程完成,8.4亿字的民间文学进入数字化管理。这中间单是民间故事就有116万个。而我们对民间文学搜集和整理的工作一直在强有力的推动中进行。现在我们拥有的民间文学纸质本已经达到28000本,字数近40亿字。这恐怕是中华民族最大的一宗民间文化遗产了。

2017年为落实党中央和国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。中国文联与中国民协进一步启动了规模浩大的“中国民间文学大系出版工程”。建立了由中国文联直接领导的结构严实有力的工作班子和专家队伍。于是,一件将七十年中持续不断、积累而成的中国民间文学付诸出版的庞大工程,就此启动。由于领导有力,科学务实,专家和相关工作者甘于奉献,勤勉奋力,第一批具有范本性质的中国文学的大系诞生了。今天沉甸甸的摆在这里。

从民间文学的数据库到图书大系,不是简单的形式转化。它需要再次的科学分类、甄选、文字整理和编辑。它的专业性和学术性要求极强,而我们现在这支高水准的专家队伍是完成这一工作的可靠保证。可以说,现在摆在这里的《大系》是真正意义的典籍;它所具有的原始性、原真性、文献性、整体性、系统性、资源性无可比拟。它是五千年来农耕社会流传到近半个世纪的最宝贵的民间文化遗产之一,是中国文学和中国文学史的一半。同时它又是一片广漠无垠、无比深厚的中华文化的处女地,有待我们从中去认识我们民族固有的气质与精神,从中获得我们无可置疑的文化自信。它将是我们弘扬传统文化坚实的依据。它深刻的现实意义和深远的未来价值渐渐会显示出来。等到我们将这部空前的大书切实地完成,我们可以说,我们为国家和民族做了一件大事。

在此,我们自然会想到数十年来,过去几代民间文学的收集整理者;他们有的健在,也有不少已然辞世。这几十亿文字是我们几代专家、学者、文化工作者在山川大地、走街串巷、走村串户一字一句收集并整理出来的。这些文字凝聚着他们的心血,闪耀着他们心无功利、甘做奉献的精神。我们对他们心怀着深深的感激与敬意。如果没有他们的努力,今天恐怕连一半也无从得到了。

今天,我们接过他们的工作,继续努力。自今天的发布会,我们已经迈出了重要的历史性的一步,但未来的路还很长很远;从专业上说,还十分艰巨并充满了挑战。但这是我们这一代文化工作者的时代使命,是当代文化事业中的一件重大的事,是一件必需做好、必需完成的工作。

盛世修典,和世存典。只有我们这个伟大的时代才能做成这件大事。我们决不辜负时代。一定要将中华民族这一宗极其重大和重要的文化遗产整理好,保护好,利用好,弘扬好,让它在中华民族伟大复兴的伟业中发挥出强大的正能量与灿烂的光芒。

《中国民间文学大系》首批示范卷封面

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量