水墨人物畫家杜滋齡:當代畫家不應忘記生活

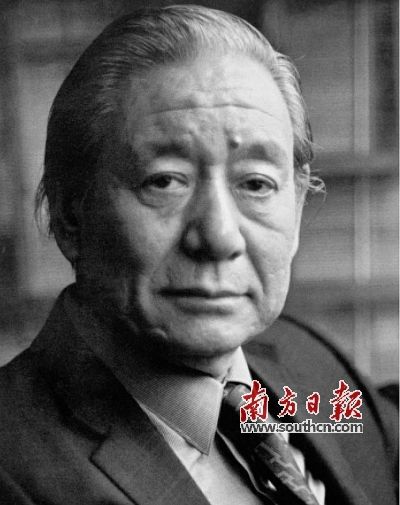

杜滋齡。

《傣族少女》(1980年)。

7月5日,由中國文學藝術界聯合會、中國美術家協會、中國美術學院、中國畫學會聯合主辦的“行者無疆——杜滋齡中國畫作品展”全國巡展首站在廣東美術館開幕。此次展覽由中央美術學院教授邵大箴擔任學術主持,《美術》雜志副主編盛葳擔綱策展人。展覽分為七個板塊,以文獻和作品相結合的方式,較為全面地展示了杜滋齡的藝術歷程以及多面探索。

杜滋齡,現任中國畫學會副會長,中國藝術研究院博士生導師,是我國當代具有代表性的水墨人物畫家之一。“杜滋齡的藝術人生,是一代同齡畫家的縮影。”盛葳認為,杜滋齡的作品有機融匯了西畫與國畫、北派與南派、傳統與現代等一系列原本對立的范疇,推動了寫意中國畫,尤其是人物題材在當代的傳承與開拓。

此次展覽是杜滋齡從藝五十余年的首次大型回顧展,廣州也是全國巡展的首站。展覽結束后,展覽還將赴山東美術館、浙江美術館展出,於11月22日在中國美術館收官。展覽期間,杜滋齡向南方日報記者分享了自己的創作心得。

藝術路徑

獨辟寫實人物畫蹊徑

杜滋齡早年憑繪畫天賦與勤奮自學成才。上世紀50、60年代,他在天津人民美術出版社擔任編輯工作,創作不少連環畫和文學插圖作品。在本次展覽的第一板塊,展示了不少杜滋齡早年自學繪畫的藝術成果,包括素描、寫生、中國畫、連環畫等作品。

盛葳指出,觀眾可以從這些早期作品中,看到杜滋齡自主選擇的藝術源流。哈定《怎樣畫人像》、蔣兆和《流民圖》等帶來的影響尤為深遠。“自學雖然缺乏造型藝術方面訓練的系統性和完整性,但這也回避了學院教育先入為主的輸入,使杜滋齡的藝術創作能更多地建立在自己的興趣和自由的基礎上。”

由於成績突出,多次在國內外獲獎,杜滋齡受到著名畫家葉淺予的賞識,並得到其悉心指導。改革開放后,杜滋齡考入浙江美術學院中國畫系人物畫研究生班,也進入到全新的創作時期。

“西畫與現代中國畫的新傳統,是杜滋齡早期的視覺和思想資源。”盛葳表示,中國美術學院“浙派”傳統深厚。浙派根植於南宋院體畫,更強調個人的筆墨修養和風格變化。本次展覽展出的速寫作品《傣族少女》,反映出杜滋齡對筆墨進行的新探索。“以《傣族少女》為例。盡管依然有著較強蔣徐體系的造型因素,但衣紋和肢體的描繪,讓‘線’開始脫離為造型服務的局面,獲得自主的生命。”盛葳說。而在杜滋齡后來創作的《閩南少女》《回眸》等作品中,他對水墨比例進行了更大膽的調整,使筆下的線條呈現亦“線”亦“面”的獨特效果。

邵大箴表示,盡管在過去我國現代人物畫的寫實主義受到一些質疑,“但憑借通過水墨語言將人物畫發揚光大的堅定信念,杜滋齡走出了一條個性獨特的道路,使我國現代人物畫呈現出生氣勃勃的局面”。

藝術特色

以人民速寫獨樹一幟

盡管經歷過嚴格的學院教育,但杜滋齡從來不是一位“學院畫家”,他的藝術始終建立在自己的經歷跟體會的基礎上。寫生是他藝術創造的重要源泉。“程式化的中國繪畫常常被人詬病,其中一個重要原因就是閉門造車。”盛葳表示,杜滋齡很早就意識到這一點,從上世紀50年代開始,他就利用閑暇時間去郊區寫生。

在本次展覽中,杜滋齡的寫生作品所佔比重超過了一半。1983年,杜滋齡第一次赴青海藏區澤庫寫生,留下了《藏族老媽媽》《藏族老人》《剪羊毛》等一批作品。此后30余年,他一直堅持赴藏區寫生。此外,杜滋齡還到蒙、回、傣、苗、瑤、塔吉克、維吾爾、哈薩克、克爾克孜等民族中間深入生活,創作了不少人物感情真摯和筆墨語言的渾厚而靈動的作品,包括《塔吉克姑娘》《風雪情》《帕米爾老人》等。“在形象刻畫上,他尤其關注眼神的刻畫,講究畫面和人物形態的整體感和單純感。”邵大箴說。

“杜滋齡帶來的最寶貴經驗有三條:一是生活,二是速寫,三是修養。”中央美術學院教授、中國美協理論委員會主任薛永年說。速寫不離手、速寫本不離身,是杜滋齡的藝術習慣。展覽專門開辟“線的交響:杜滋齡的速寫與寫生”板塊,集中展示杜滋齡的速寫作品。他的速寫作品,尤其在對“線”的運用方面十分引人矚目,充滿著藝術魅力。

杜滋齡也表示,養成於青少年時代的速寫習慣相伴至今。“我把包裝紙裁成64開連環畫大小,裝訂成速寫本放在口袋中,隨手即畫。”單單從2010年到現在,杜滋齡就完成了數十冊速寫本,堆起來足有一米多高。

■對話杜滋齡

“無論創作什麼,主題都是大眾”

南方日報:您從藝50余年的首次大型回顧展,為何選擇廣州作為首站?

杜滋齡:我從藝至今已經超過半個世紀,之所以一直沒有辦展覽,是因為我認為自己一直在不斷探索和學習之中。我對自己的作品要求很嚴格,不願意畫幾年就將作品拿出來,所以一直將個展拖到現在。說起廣東,這裡有很多我敬重的朋友,例如楊之光、潘鶴、陳金章、林墉等。廣東是中國的美術重鎮,國畫、油畫、版畫、雕塑在全國都很有名氣,也留下不少經典之作,比如楊之光的《激揚文字》。同為人物畫家,很想在畫展上聽到他的寶貴意見。可惜,楊先生一個多月前剛剛去世了,我感到非常遺憾。

南方日報:在您早年的學藝歷程中,“自學”是其中一個重要的關鍵詞,您如何評價這些經歷?

杜滋齡:與現在很多年輕人學畫不大一樣,我們這一代畫家即使上過美術學院,大部分成績都是靠自己實踐取得的。在那個時代,我們並不是想畫什麼就畫什麼,我們都是在任務中鍛煉出來的。我在天津美術出版社工作,就會接到大量連環畫、宣傳畫、插圖等任務。為了畫張思德,我就去了延安七八次。這個題材給我留下十分深刻的印象。直到前兩年,我又重新畫了一幅張思德。

可以說,我們這一代人都是以自學與實踐為主。其中,速寫與寫生是我們訓練基本功必不可少的手段。我在這方面受葉淺予先生的影響很大。我19歲的時候就已經認識他。作為國畫界的泰斗級人物,他一輩子速寫本不離手。我也常常通過速寫記錄生活。我認為,這是繪畫所必須遵循的原則,是用照相機等其他手段所無法取代的。

南方日報:面對今天年輕一代的畫家,您認為,您走過的藝術道路能為他們帶來哪些啟發?

杜滋齡:毛主席在延安文藝座談會提出“文藝要為人民大眾服務”,成為我的一生中最重要的課題:無論我們創作什麼,主題都是人民大眾。我認為,現在要求年輕人完全像過去一樣的做法是不可能的。但年輕人不應忘記生活,應該要經常地到生活中去感受人民群眾對時代的貢獻,感受人民的精神面貌。我相信,這個藝術規律不會隨時代而改變。

(南方日報記者 楊逸 通訊員 劉丹妮)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量