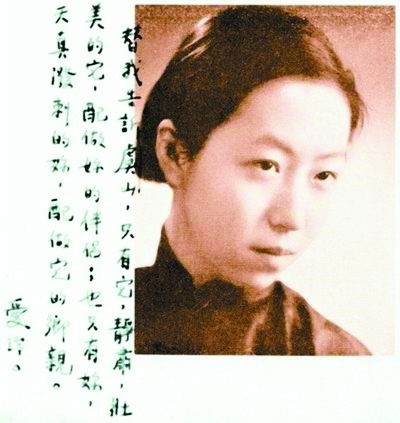

張愛玲遺作《愛憎表》最怕死

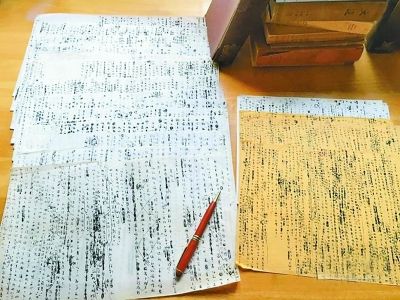

《愛憎表》手稿

從26張紙中

“重構”出

26年前《愛憎表》

《收獲》長篇專號秋冬卷將於頭條發表張愛玲遺作《愛憎表》全文兩萬余字,為大陸首發。這期雜志於國慶前后上市。

1990年,上海學者陳子善發掘出張愛玲中學時期一些舊作,並發表《雛鳳新聲——新發現的張愛玲“少作”》一文。張愛玲見到了這篇文章,觸發了她寫作的念頭。她花了2個月的時間寫長篇散文《愛憎表》,但陸續擱下,始終沒有寫完。2015年夏天,張愛玲的文學遺產繼承人宋以朗先生請香港學者馮睎乾先生幫忙整理《愛憎表》草稿。

《〈愛憎表〉的寫作、重構與意義手稿來歷及相關文獻回顧》也將與《愛憎表》同期發表在《收獲》長篇專號秋冬卷上,屆時“張迷”們可以從中看到《愛憎表》詳細的重構過程。

我從小在名義上過繼給伯父伯母,因為他們就隻一個兒子,伯母想要個女兒。所以我叫他們爸爸姆媽,叫自己父母叔叔嬸嬸。后來為了我母親與姑姑出國一事鬧翻了——我伯父動員所有說得進話去的親戚,源源不絕北上做說客,勸阻無效,也就不來往了,她們回來了也不到他們家去。我們還是去,但是過繼的話也就不提了。不過我的稱呼始終沒改口。我喜歡叫叔叔嬸嬸,顯得他們年青瀟洒。我知道我弟弟羨慕我這樣叫他們,不像他的“爸爸媽媽”難以出口。

有一天有客要來,我姑姑買了康乃馨插瓶擱在鋼琴上。我聽見我母親笑著對她說:“幸虧小煐叫嬸嬸還好,要是小煃大叫一聲‘媽’,那才——”

其實我弟弟沒響響亮亮叫過一聲“媽媽”,總是羞澀地囁嚅一聲。

關於倚賴性,我母親的反復告誡由於一曝十寒,並沒見效。七八年后我父親還憤憤地說:“一天也離不了何干,還要到外面去!”

但是當時她那一席話卻起了個副作用,使我想到死亡。那時候我們住白粉壁上鑲烏木大方格的光頂洋房,我姑姑說“算是英國農舍式”。有個英國風的自由派后園,草地沒修剪,正中一條紅磚小徑,小三角石塊沿邊,道旁種

些圓墩墩的矮樹,也許有玫瑰,沒看見開過花。每天黃昏我總是一個人仿照流行的《葡萄仙子》載歌載舞,沿著小徑跳過去,時而伸手撫摸矮樹,輕聲唱著:

“一天又過去了。

離墳墓又近一天了。”

無腔無調,除了新文藝腔。雖是“強說愁”,卻也有幾分悵惘。父母離婚后,我們搬過兩次家,卻還是天津帶來的那些家具。我十三歲的時候獨自坐在皮面鑲銅邊的方桌旁,在老洋房陰暗的餐室裡看小說。不吃飯的時候餐室裡最清靜無人。這時候我確實認真苦思過死亡這件事。死就是什麼都沒有了。這世界照常運行,不過我沒份了。真能轉世投胎固然好。我設法想象這座大房子底下有個地窖,陰間的一個閑衙門。有書記錄事不憚煩地記下我的一言一行,善念惡念厚厚一疊賬簿,我死后評分發配,投生貧家富家,男身女身,或是做牛做馬,做豬狗。義犬救主還可以受獎,來世賞還人身,豬羊就沒有表現的機會了,隻好永遠沉淪在畜生道裡。

我當然不會為非作歹,卻也不要太好了,死后玉皇大帝降級相迎,從此跳出輪回,在天宮裡做個女官,隨班上朝。隻有生生世世歷經人間一切,才能夠滿足我對生命無饜的欲望。

整個人生就是鍛煉,通過一次次的考驗,死后得進天堂與上帝同在,與亡故的親人團聚,然后大家在一片大光明中彈豎琴合唱,贊美天主。不就是做禮拜嗎?學校裡每天上課前做半小時的禮拜,星期日三小時,還不夠?這樣的永生真是生不如死。

但是我快讀完中學的時候已經深入人生,有點像上海人所謂“弄不落”了,沒有瞻望死亡的余裕,對生命的胃口也稍殺。等到進了大學,炎櫻就常引用一句諺語勸我:“Life has to be lived.”勉強可以譯為“這輩子總要過的”,語意與她的聲口卻單薄慘淡,我本來好好的,聽了也黯然良久。

但是畢業前一年准備出下年的校刊,那時候我還沒完全撇開死亡這問題。雖然已經不去妄想來世了,如果今生這短短幾十年還要被斬斷剝奪,也太不甘心。我填表總想語不驚人死不休,因此甘冒貪生怕死的大不韙,填上“最怕死”。

(《收獲》雜志授權選摘)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量