唐蘭手稿捐贈、《唐蘭全集》新書發布會在故宮博物院召開

人民網北京12月2日電 2016年12月2日,由故宮博物院、上海古籍出版社主辦的“唐蘭手稿捐贈儀式、《唐蘭全集》新書發布會暨學術座談會”在故宮博物院召開。唐蘭先生的第四子唐益年先生代表家屬將唐蘭先生畢生學術手稿捐贈給故宮博物院作為珍貴的學術檔案收藏。活動中,唐益年先生、故宮博物院院長單霽翔、上海古籍出版社總編輯呂健、吉林大學副校長吳振武共同為《唐蘭全集》新書揭幕。捐贈儀式及新書發布會由故宮博物院副院長婁瑋主持,《唐蘭全集》編輯小組部分成員、故宮博物院相關業務人員參加了座談。座談會由故宮博物院原副院長、研究館員李文儒先生主持。

來自北京大學、清華大學、吉林大學、復旦大學、安徽大學、湖南省博物館、河南省考古所、陝西省考古所等單位的專家學者、唐蘭的學生參加了唐蘭先生學術座談會,與會專家就唐蘭先生為學術界所作出的貢獻進行了討論。復旦大學出土文獻與古文字研究中心郭永秉教授代表裘錫圭教授致辭,回顧了唐蘭先生的學術貢獻,並且充分肯定了《唐蘭全集》編輯出版的學術高度。唐蘭先生的學生,原河南考古所所長郝本性先生也講述了唐先生的治學往事,在座的學者無不為老一輩學者嚴謹、勤奮的治學精神所感動。

唐蘭(1901-1979),又名佩蘭、景蘭,號立廠(又作立庵、立盦)。浙江秀水縣(今嘉興市)人,我國著名考古學家和古文字學家。唐蘭青年時發奮讀書,博覽經史諸子,后師從羅振玉、王國維治古文字學。曾任故宮博物院副院長、學術委員會主任、研究員,兼任中國科學院歷史研究所學術委員、中國古文字研究會理事、北京歷史學會理事等職。唐蘭博聞強識,興趣廣泛,治學領域寬廣,於古文字學及中國文字學學科體系的建立、甲骨文字整理考釋及自然分類法的提出、西周金文、青銅器及東周古文字材料研究、長沙馬王堆漢墓出土簡牘帛書的整理研究等均有杰出貢獻。1979年1月11日卒於北京,享年78歲。代表作有《中國文字學》、《古文字學導論》、《殷虛文字記》、《西周青銅器銘文分代史征》、《唐蘭先生金文論集》等。

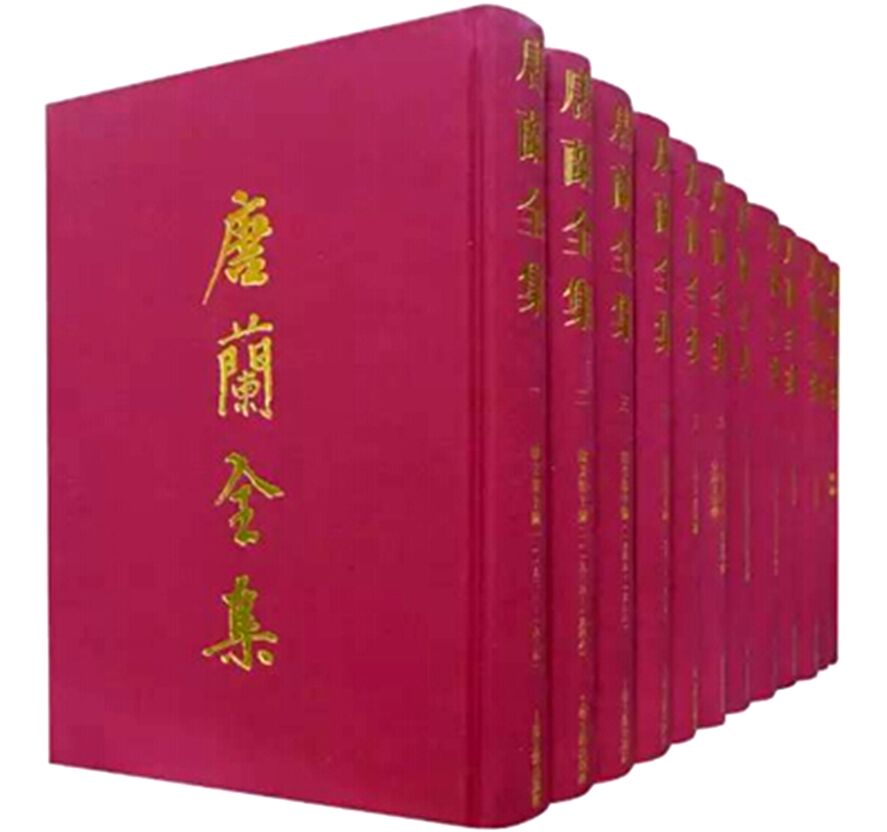

《唐蘭全集》共12冊,16開布面精裝,分“論文集”上中下三編共四冊,“專著”四冊六種包括《古文字學導論》一冊、《殷虛文字記》《中國文字學》《天壤閣甲骨文存並考釋》三種合並一冊、《西周青銅器銘文分代史征》一冊、《甲骨文自然分類簡編稿本》一冊。“遺稿集”十一類共三冊,詩詞、書信和附錄單獨一冊。

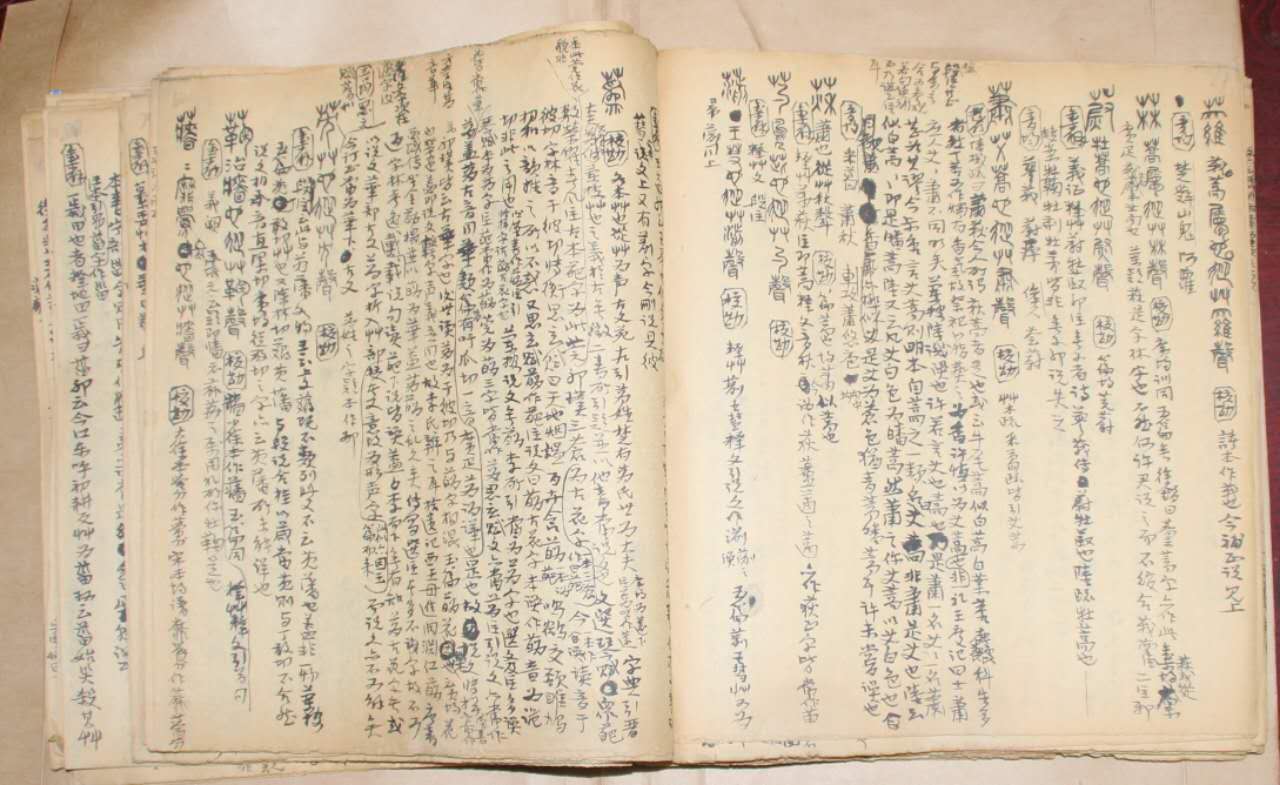

唐蘭先生從上世紀二十年代開始發表學術論著,至一九七九年初去世,一生創作了大約六百萬字左右的論著,在漫長歲月中,先后散失近二百萬字的遺稿,現已收集到的資料有四百多萬字,其中已刊著述三百余萬字,未刊遺稿百萬字。先生治學,志向高遠,常作大的構想和寫作計劃,但時間和精力有限,學術興趣又易作轉移,因此留下許多未完成的作品,這些遺稿是唐蘭先生學術體系中的有機組成部分,對我們了解唐蘭先生學術思想形成的過程很有幫助,對后代學術研究也有一定啟示作用,理應加以整理公布,這部分內容是本次《唐蘭全集》整理編輯工作有別於一般學術整理工作的一個重要特點。唐蘭先生的手稿除有少數接近完成之外,多數遠未完成,有的隻開了個頭,思緒跳躍,字跡潦草模糊,有的文章無標點,文內的層次、次序也不固定,有的文字還往往寫在篇框之外,字跡識別、邏輯次序,內容理解難度都很大。有的遺稿書寫於二、三百字的稿紙上,不長的一篇文章,就要佔去幾十頁篇幅,也有的文稿小字書寫於比A3紙面還大的草紙上,密密麻麻,這次《唐蘭全集》的出版,是十分難得的一次全面展示唐先生一生學術貢獻的歷程,是學術界盼望已久的重要學術整理工程,為對唐蘭先生的作品責,也為對讀者負責,整理者最大限度地辨識草字和模糊字,理清作者的思路、組織好散見於文稿周邊和篇外各段插入文字的邏輯次序,吃透遺作的原意,在不添加任何整理者意見的原則下,將其編輯成有條理的可閱讀的文字形式,並將遺稿全部用計算機錄入成電子文本。因多數遺稿與古文字論述有關,因此電子錄入的過程中需要新造大量計算機字庫裡沒有的古文字,有時一頁千余字的稿子,竟要造上一二百個古文字,完整准確地完成這百萬字的整理錄入工作,多人反復校對,最大限度地減少錯誤。

唐蘭先生的學術成就影響了數代學者,他是一位在二十世紀中國和世界學術史上有重要地位的學者。《唐蘭全集》的出版為全面了解唐蘭先生的學術成果提供了豐富材料,對保存和傳布這位學術巨人的著作有著重要意義。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量