景德鎮的陶瓷故事

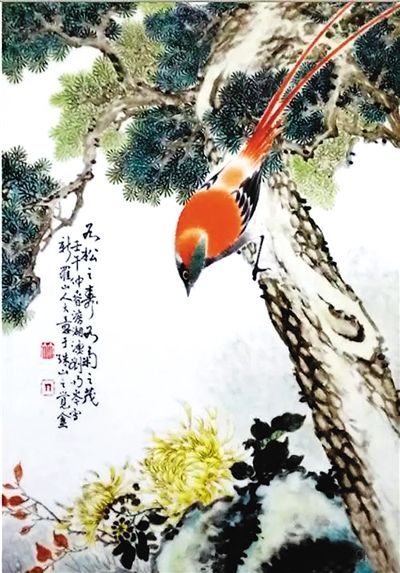

劉雨岑:如鬆之壽(粉彩花鳥瓷板)

博物館內景

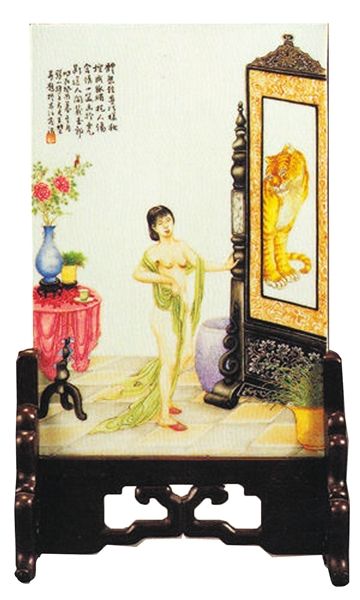

王大凡:粉彩《出浴圖》屏風

鄧碧珊瓷繪作品

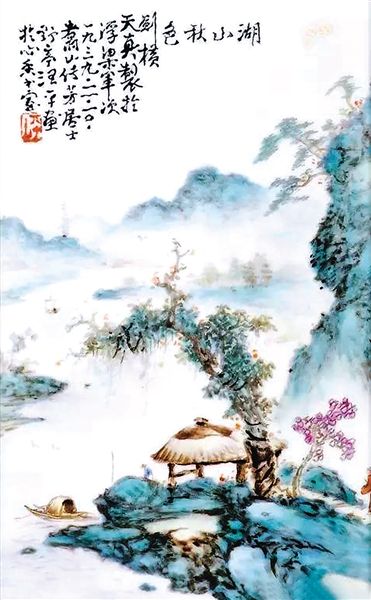

汪野亭:湖山秋色(粉彩瓷板)

王琦:無量壽佛(粉彩瓷板)

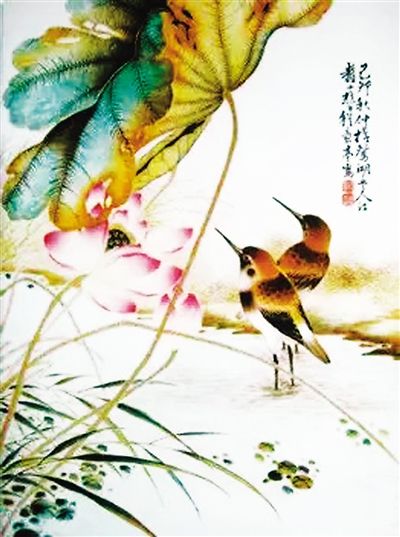

荷塘水鳥(瓷板畫)

幾個世紀以前,當歐洲人第一次看到中國瓷器時,無不驚嘆於這種半透明的精美藝術品。他們的結論是,瓷器一定是以魔法制成的,他們把瓷器稱作“白色黃金”。曾經有位海外游客說過,他是懷著朝聖的虔誠來江西景德鎮的。

2015年10月,總佔地面積8.64萬平方米,建筑面積2.7萬平方米,景德鎮中國陶瓷博物館翻開了它的歷史扉頁,向你敞開一個熠熠生輝的陶瓷世界。

草鞋碼頭與“青花瓷”傳說

草鞋碼頭,是景德鎮的另一個稱呼,喻指從五湖四海來的制瓷技工。

從其貌不揚的泥土到美麗得令人驚嘆的瓷器,制瓷業需經歷72道工序。在成型坯房中有數不勝數的從事瓶、缸、缽、罐等琢器生產的打雜工、碼頭工、裝坯工。明清時代因為由廠主免費提供草鞋,他們也被稱為“草鞋”。一句“耕且陶焉”,顯示了當時這些人的身份變動。既是陶瓷工人,又是種田的農民。因為陶瓷,他們才走上了城鎮的碼頭,走進了城鎮的作坊﹔因為陶瓷,他們離開田野后仍然穿草鞋,一如在田野裡奔波。

拉坯、利坯、畫坯、施釉、燒窯……瓷器離不了泥土。這些工人離不了泥土與田野,而草鞋無意中又成了一種與土地相連的依據。

一名裝坯工(如果還兼做打雜工、碼頭工)、兩名利坯工隻需要提供一雙草鞋﹔而一個打雜工、一個碼頭工、一個裝坯工、4個利坯工,就是3雙草鞋。精明的廠主比誰都會算計。如果想知道陶瓷廠的規模與生產能力,從草鞋數量就可以估計個八九不離十。如生產大件的琢器,或遇到工藝復雜的,則需配備6個利坯工。草鞋還演變成衡量生產能力的單位。

利坯時,坯體濕度已干至七八分,非常不好用力,若掌握不好力度,坯體頃刻間就會化為齏粉,一切前功盡棄。利坯工有兩道考驗:一是面前的坯體必須修得均勻合適,厚薄有樣﹔二是燒窯后無變形、破損。高明的利坯師傅,不僅會眼看,還會用耳朵聽。他們能夠通過指彈坯體發出的聲音,來決定手下利刀的輕重,真有庖丁解牛的功夫和陣式。利坯工的工錢,要等二次考驗后才能結算。

可以說,從泥土到陶瓷,整個生產過程繁雜無比,真是步步驚心、處處謹慎,任何一個小小的環節都不能馬虎,一點瑕疵都不能出現,處處都是對陶瓷工人的考驗。扛坯工行走時,兩手五指朝上托著坯板,長約6尺、寬約3寸的坯板上擺滿了瓷坯。對於他們來說,這是“大器”,不能有絲毫閃失。因為一旦掉落就無法再用了。

想象扛坯工穿著草鞋行走的情景,一定是走得非常小心,如同走在薄薄的瓷器之上。他們深知肩上的分量。聽說,那時路上的人看到掉在地上的瓷坯,也不會去踐踏,要等扛坯工回來時再撿回坯房。

對於陶瓷,這些“草鞋”們付出的還有自己的生命。

“青花瓷”傳說中,當美麗的青花姑娘聽說自己心愛的人想在瓷坯上直接畫畫,卻苦於找不到顏料時,心急如焚,便找到開礦的舅舅,要求進山。女孩子進山,多有不便。但舅舅面對執拗的青花,不得不答應。在山裡,青花忍飢受寒,從不放過任何犄角旮旯。幾個月后,找到石料之時,窯倒舅舅亡、青花也獻出了年輕的生命。

青花以生命為代價尋找到的石料,真的可以在瓷坯上直接畫畫。她的戀人畫后用高溫焙燒,白中泛青的瓷器上出現了青翠欲滴的藍色花紋,成就了青花瓷的美麗。自此,一種代表這個小鎮,甚至可以說代表中國的陶瓷出現了,“隻供邇俗粗用”的景德鎮瓷發生了革命性的變化。

書中記載,那時景德鎮的昌江碼頭“上下紛爭中渡口,柴船才攏槎船開”,人頭攢動,船隻穿梭。“重重水碓夾江開,未雨殷傳數裡雷”、小鎮“爭渡者日夜不息”,竟有三百多條小弄堂。當時家家做瓷器,還成立了御器廠,“窯火通明兩岸紅”。泥、水、火完美結合,“白如玉、薄如紙、明如鏡、聲如磬”的景德鎮瓷器,從昌江匯入大海,從東南沿海直通到了日本和朝鮮﹔還沿東海、南海經印度洋、阿拉伯海到達了非洲。鄭和七次下西洋,每一次都帶上了它。

這些來自東方、來自小鎮的器物,在海外令人稱奇。以至於在西班牙,人們堅信瓷器能喚醒亡靈,成為國王、王后去世時必不可少的陪葬品。有些民族還將中國陶瓷作為神物頂禮膜拜……而中國的英文名稱CHINA的小寫就是瓷器的意思,CHINA的英文發音就源自小鎮的歷史名稱——“昌南”。

督陶官和珠山八友

中國瓷器為什麼能在明清形成一個高峰呢?主要跟當時的督陶官制度有關。督陶官,這一歷史特有的稱號,在景德鎮中國陶瓷博物館展台上出現時,特別引人注目。

當明朝政府開始在景德鎮設立御器廠的時候,就派來了督陶官。此后的幾百年間,有很多督陶官被派往景德鎮,專門負責監督御用瓷器的生產。

康熙二十年至二十七年是臧應選奉旨到景德鎮督造官窯的時間。他原是工部郎中,也是自他開始,創下了以督陶官姓氏稱窯的先例——臧窯。臧應選能開此先例,自然是由於他這段時間督造出的精美瓷器了。

《景德鎮陶錄》“康熙年臧窯”條曰:“廠器也。為督理官臧應選所造,土埴膩,質瑩薄,諸色兼備,有蛇皮綠、鱔魚黃、吉翠、黃斑點四種尤佳,其澆黃、澆紫、澆綠、吹紅、吹青者亦美。”可見臧窯的主要成就體現在單色釉品種上,傳世的康熙官窯器,除了鱔魚黃、黃斑點之外,其他都能得到印証。

臧窯還有青花五彩瓷,多仿造明代的精品,大有青出於藍而勝於藍的氣勢,《景德鎮陶錄》記載臧氏曾得力於神助,才燒出如此精美的瓷器。總之,臧窯代表的是康熙朝前期景德鎮陶瓷的燒造水平!

在景德鎮的歷任督陶官中,清代唐英也是在中國陶瓷史上留有濃重一筆的督陶官。唐英初到景德鎮時對陶瓷是一竅不通,於是他就利用9個月的時間,拒絕了所有官場上的應酬,深入到坯房窯廠,和陶工們一起生活、一起勞作、一起繪畫,很快就熟悉了制瓷的各種工藝,由一個外行轉變成內行。

清朝的乾隆皇帝曾直接干預宮內制瓷事務。他不僅對宮內瓷器的用途、形狀、紋樣等屢屢過問,親自審定畫樣,甚至對於瓷器的燒制過程也極感興趣。唐英就奉乾隆皇帝的旨意編纂了《陶冶圖》,書稿圖文並茂,詳盡地展示了制瓷的全部工序,被后世譽為“集廠窯之大成”,是中國陶瓷史上一部不朽的著作。唐英雖然逝去已兩個多世紀,但“玉山不頹清流在”,他對我國陶瓷事業所作的貢獻,將永不磨滅。

景德鎮人杰地靈,人才輩出。隨著清朝國力衰敗,皇家御窯廠衰落,一批出類拔萃的優秀民間陶瓷藝術家異軍突起,珠山八友就是其中技藝超群的代表人物。

“珠山八友”當時的名稱是“月圓會”,其成員不止8人,都是御窯廠停燒以后流落到民間的粉彩和瓷版畫的高手。

據悉,“珠山八友”發軔於20世紀20年代,鼎盛於20世紀30年代,影響卻超越了整個20世紀,並延續至今。其弟子、后裔今天仍活躍在陶瓷藝壇,在粉彩、青花、古彩、新彩、顏色釉及陶瓷雕塑諸多方面繼往開來。

在景德鎮中國陶瓷博物館中,珠山八友的大量瓷板畫,使景德鎮的陶瓷彩繪裝飾風格具有了新的面貌。

今世書畫名家在景德鎮制作的素胎器物上,把釉土當紙墨創造,猶如在宣紙上作畫,尋求一種大氣磅礡的國畫滋味,並融入書畫家各自的藝術風格。經窯中施釉等十幾道工序以后,在氣窯內高達1480攝氏度的高溫中接連燒制11小時,才變成美麗、亮堂、純粹的青花瓷。因為受胎質、釉質、溫度等許多條件影響,出窯后瓷器的精品率隻有30%左右,所以一件白璧無瑕的瓷器藝術品亦是來之不易的,技術的復雜增添了它寶貴的存世價值。

景德鎮陶瓷藝術發展到“珠山八友”時代,陶瓷技術與繪畫藝術展現出一種新的結合。“珠山八友”對傳統文人畫與傳統瓷藝兼容並蓄,將陶瓷的商品化與藝術化融為一體。他們各人的性情、履歷、涵養、氣質都有所不同,在挑選體裁、描寫景象、體現技法等方面也各不相同,經過長時間的創作,逐漸形成了各自的藝術風格。徐仲南的蕭疏,鄧碧珊的整齊,王琦的雄奇,何許人的荒寒,田鶴仙的朴茂,畢伯濤的雋永,汪野亭的蒼潤,王大凡的古雅,程意亭的瑰麗,劉雨岑的韶秀,堪稱是奇光異彩,顯現出“珠山八友”瓷畫藝術風格的多樣性。而他們彼此溝通、彼此影響,又形成了大概一致的藝術基調,變成一種明顯的時代風貌。他們的藝術尋求,突破了傳統粉彩的審美特征和認識,他們的藝術觀與審美理想,為陶瓷美學添加了新的審美范疇,具有裡程碑式的意義。

東郊學堂為博物館注入新內容

景德鎮陶瓷蜚聲中外始於宋代,位於景德鎮東郊的進坑是宋代最優質的瓷石出產地。時隔千年,景德鎮民辦非盈利機構東郊學堂挑起了保護和傳承進坑歷史文化遺產的重擔,向世人講述景德鎮宋代陶瓷故事。“沒有優質的瓷石,景德鎮不可能燒造出精美的青白瓷。”東郊學堂創始人黃薇說,進坑作為最優質瓷石的出產地,是毋庸置疑的“瓷都搖籃”。

記者看到,進坑還完整地保存著景德鎮宋代制瓷業的原始風貌。以黃薇為執行負責人的考古調查發現,進坑擁有古礦坑5個、古窯址15個、古水碓16個以及6公裡長的千年瓷石古道。“這些窯業遺址,完整地揭示了從原料開採、加工、運輸到制作燒成的古陶瓷生產過程。”她說。

2014年6月,古陶瓷學者、“80后”夫婦黃清華、黃薇創辦東郊學堂,其地址就位於進坑村村頭。在考古調查的同時,黃清華、黃薇發動當地百姓對古礦坑、古水碓、古窯址和瓷石古道進行保護,並設立進坑村史館,開發了宋代制瓷風情游覽路線,向世人再現宋代時期景德鎮的制瓷場景。

景德鎮中國陶瓷博物館館長趙綱向記者透露,在今天的景德鎮市域內,至今仍保存著大量完整、系統的歷代瓷業遺產——原料產地、作坊窯房、道路碼頭、商鋪民居、窯磚裡弄,這些文化遺址遺跡浸潤了景德鎮的生活方式、傳統制瓷技藝和人文稟賦。據最新統計,全市目前有52處151個著名窯址,這些著名窯址代表了從唐代至民國年間的陶瓷文脈,成為該市留住城市記憶、留住美麗鄉愁的重要載體。

全市現存的1000余處不可移動文物,絕大多數與陶瓷有直接或間接的關系,如窯房、作坊、碼頭、民居、瓷行、樹行、寺廟、戲台、教堂、古井等﹔老城區地下60%都是歷代窯業堆積物。位於珠山中路一側的御窯廠,為明、清兩代御用瓷器的專門制造場所,地底下埋藏著數量繁多的“瓷片”,被視作不可多得的珍寶。現在,這裡是御窯遺址保護的核心區域。

從2002年開始,景德鎮市正式啟動御窯遺址保護工作。10多年堅持不懈的努力取得了豐碩成果:編制完成《御窯廠遺址保護規劃》,並由江西省政府公布實施﹔入選第六批古遺址類全國重點文物保護單位﹔入選國家重點大遺址、全國25處大遺址重點保護展示工程和全國10處大遺址保護展示示范園區﹔入選第二批國家考古遺址公園名單﹔相繼完成“御窯遺址陶瓷歷史文化旅游”“御窯遺址保護設施建設”“御窯遺址保護與研究建設”等項目。

近年來,景德鎮市還清理和修復了御窯廠內中軸線和古井、御窯廠大門、龍珠閣、南北麓窯爐作坊遺跡保護房、佑陶靈祠等﹔清理和修復周邊遺存的徐家窯、劉家窯、黃鶴大窯以及老羅漢肚部分窯房、窯爐、作坊,搶救性修繕彭家上弄、斗富弄、方家弄部分民居、瓷行、會館等風貌建筑和歷史建筑,搶救保護復原龍缸弄老街區建筑立面,修復迎祥弄6號老宅主體等。

與此同時,景德鎮市先后對湖田古窯址、浮梁古縣衙、三閭廟歷史文化街區等遺產進行了保護﹔加大對老窯址、老街區、老廠區的保護力度,著力恢復一批老寺廟、古店鋪、古碼頭、古裡弄、古會館和古戲台。

趙綱說,未來的景德鎮中國陶瓷博物館,前景會更誘人。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量