對話張悅然:當年新概念作文大賽獲獎者 現在怎樣了

“我麻木不仁地搖頭,有點矯情地說:最后一次,再為我做一隻陶罷。我感到我的內心很荒唐地觸動了兩個凹凸不平的烙字:愛情。”——《陶之隕》

18年前,高中生張悅然寫下這篇文章,主題是早戀。當時,捧紅韓寒、郭敬明等人的“新概念作文大賽”風頭正勁,她憑借此文獲得2001年該比賽的一等獎。

張悅然 攝影師:王旭冬

仿佛一夜成名,她變為年輕人眼中的成功范本。之后,寫小說、辦雜志,教書,將人生圖景不斷向前拓展。區別於“新概念作文大賽”舉辦之初的繁華,她也感受到了當下文學的寂寞,並努力想改變這一切。

作文大賽帶來的“成功榜樣”

如今,在一些對談場合,張悅然偏愛深色著裝,有時會帶一個帆布包。發言時語速不快,聲音很平和,“成熟穩重”是很多人對她的第一印象。與當年青澀的樣子截然不同。

大約20年前,《萌芽》雜志發起“新概念作文大賽”,在高中生裡發掘了一批頗有文學才華的年輕人。張悅然作為第三屆比賽一等獎得主,很快被推到台前,接受讀者崇拜的目光。

現在的年輕人會覺得“新概念作文大賽”有些生疏,對80后乃至更年長的讀者而言,它卻代表了一種文學潮流,影響力絕不亞於現在最火爆的選秀節目。

張悅然被安排著去各處書店簽售,宣傳橫幅上多半會加上“美女作家”一類的稱呼。她每次看到,都會覺得有些局促不安,總覺得那不是自己。

參賽時,她正在山東省實驗中學念高中,獲獎后得到一個保送清華大學的機會。雖然最終沒去成,但並沒妨礙經常被作為成功案例提及。

像是感受到作為公眾人物的壓力,她從2004年開始,兩年時間內接連出版長篇小說《櫻桃之遠》和《誓鳥》、短篇小說集《十愛》等作品,擁有了穩定的讀者群。

有人認為,張悅然能夠火起來是趕上了文學的繁盛時代:畢竟那時還有那麼多人真心實意熱愛著寫作。

張悅然 攝影師:曹有濤

“很難得,文學曾擁有那麼高的地位,獲得那麼高的關注度。”張悅然喜歡那時的寫作氛圍,但覺得作為80后,趕上的只是繁盛期的一個尾巴。

“能沐浴到文學的夕陽也挺好。”張悅然聲音裡帶著些許懷念,“畢竟是一個人生舞台,讓你能夠展示自己”。

編雜志,為文學組個“朋友圈”

獲獎幾年后,26歲的張悅然萌生了一個想法:編雜志。起因之一,是想念在網絡論壇上熱烈談論文學的日子,想給文學一個相對純粹的交流空間。

於是,2008年,《鯉》出現了,張悅然任主編。

最初,雜志社擁有一個兩層的工作室,坐標望京,很多志願者穿梭往來,跟編輯們爭論文學的種種話題。

《鯉》的周圍聚集著周嘉寧等作家,像是為文學組了一個“朋友圈”。雜志屬於主題書,不定期出版。同時,也會對國外年輕作家的作品進行譯介。

張悅然常常被讀者們的反饋感動:有人寄來很多照片,拍攝《鯉》的封面,從第一期到最新一期。那段日子她過得相當開心,“那是和文學在一起啊”。

可一段時間以后,《鯉》不得不借助“裁員”的方式存在下去,直到常駐人員隻有3個。張悅然自嘲“八成世界上再也找不到規模更小的雜志了”。

張悅然。理想國 供圖

“我們確實養不起那麼多人。”她覺得《鯉》能“活”到現在,秘訣就是人少、規模小,“不用太關注文學之外的事情。創作更好的內容是我一直信奉的理念”。

張悅然把現在的《鯉》形容為“化石”般的存在,必須得努力堅持,“想給熱愛文學的人一個平台,要是還能影響到一些人的青春,就更好了吧”。

一個大學老師的理想

如果不算雜志主編這個小小的頭銜,張悅然應該是個自由職業者,從大學畢業后就專職寫作。這兩年,常有新書出版。

2012年,張悅然得到了另一個稱呼:老師。那一年,她受聘於中國人民大學,成為寫作班的講師,這是她獲得的第一份正式工作。自此,教書成為生活的一部分。

她在教師、雜志主編、作家三個身份中切換,很快把課堂變成宣講文學的地方:跟學生討論小說,憑借自己閱讀和寫作的經驗給出視角獨特的分析,努力想把文學帶進一個純粹的場域。

“我想把好作品傳遞給年輕人,希望他們成為長久的讀者。”張悅然熱切的期待,大學生距離社會生活較遠,對文學擁有最真誠原始的渴望,哪怕只是在他們心裡種下一顆種子。

也許文學落寞 但可以做點什麼去改變

可像很多人感受的那樣,“純文學”處境日漸落寞,爽文、爽劇當道,很多人不再偏向選擇看小說。昔日大作家的新書銷量不佳,並不稀奇。

作家張悅然 攝影師:曹有濤

張悅然沒把罪名全部堆到火爆的短視頻上,“就算沒它們,也會有很多比文學更有意思、更好玩的東西分散精力,手機閱讀改變了獲得信息的方式,很多東西都可以打敗文學”。

她願意實際做點什麼改變這一切。所以,發起了“匿名作家”計劃,還請來24位作家、批評家和文化人,預言他們眼中文學的未來。

整理完大家的預言后,張悅然發現收回的問卷有點消極,“甚至對文學有著一定摧毀性,比如很多作家都預言到諾貝爾文學獎將會消失”。

她自己的看法也不怎麼樂觀,在一場青年文學論壇上還提出了3個預測,認為將來人工智能可以寫出人類最細微的感情,將窮盡人的書寫,於是人類寫作者隻好開始寫動物。

“我們都以為文學特殊,唯有它能構建人性復雜的多面性。”張悅然說上述設想很極端,卻不全是危言聳聽,“如果人工智能可以寫盡人性的幽微,那時候作家還能干什麼?可能隻能寫動物吧”。

文學會衰亡嗎?她又給出了否定答案。這有些矛盾,可她覺得,作家永遠是在唱衰的,但在唱衰裡面也包含著期待,包含著他們想要看到的新的可能性。

說他們“背叛文學”太不寬容

就在張悅然作出上述努力的同時,“新概念作文大賽”也已走過20年。在這段時間內,很多當年的參賽者、獲獎者,離開了寫作或與它相關的領域。

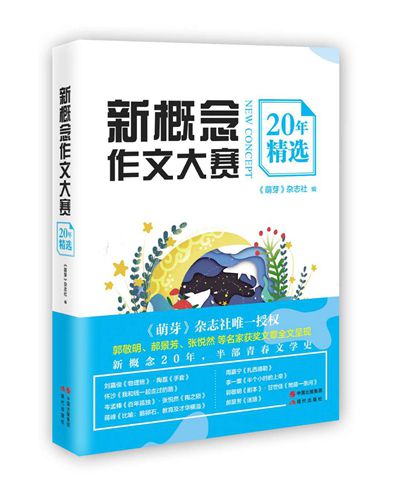

《新概念作文大賽20年精選》。現代出版社出版

有的學醫、有的進入金融領域……還有的干脆自己開了個店。他們變成了醫生、白領,或者店主。當年名聲最響亮的韓寒、郭敬明,除作家之外,也多了其他頭銜。

有人開始揶揄:以前想靠著文學成名,如今卻背叛了文學。

張悅然還在安安靜靜寫小說,而且越寫越像大眾眼中“純文學”的路子。她很少主動談起“新概念作文大賽”,但又總會被問到一個問題:那些離開的人怎樣了?

“不能苛責改行的人吧,說他們背叛文學有點兒太不寬容。”張悅然自有判斷標准,“畢竟獲獎時只是一群十八九歲的孩子,很難確定稍稍顯露的才華,能否支撐他們堅定地把寫作當成職業”。

就連張悅然本人,拿到一等獎后,大學選擇的也是計算機專業,跟文學沒多大關系。直到連續發表了幾篇作品都受到歡迎,才決定專心寫作。

文學不是宗教,不存在背叛。在她的心裡,即便改行后,工作與文學再無交集,可與文學在一起的美好時光不會與人生割裂,“所有離開文學的人,依然會得到文學的祝福”。

偶爾,張悅然會感嘆,現在身邊還在寫作的同齡人,早已不是十幾年前那些人,“有對生活壓力的考慮,可能也有對文學漸趨邊緣化的失望,所以,就離開了”。

那麼,她也會走嗎?

“文學和每個人都有聯系,我心裡還是有一種責任感。編雜志,當老師,能把有價值的作家和作品介紹給年輕人,也挺好吧?”張悅然輕快地笑著,仿佛心裡早已得出答案。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量