暢音閣裡見眾生:沉溺多麼容易 清醒十分難得

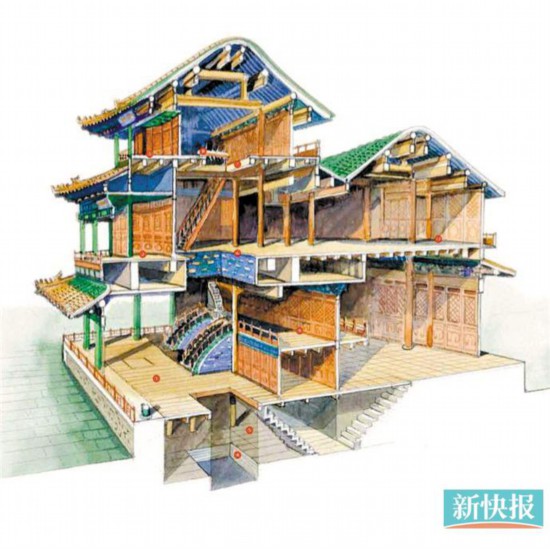

■暢音閣剖面圖 (故宮供圖)

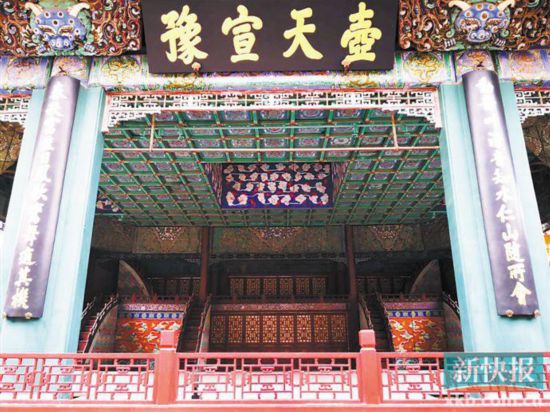

■暢音閣的壽台

■彩虹橋通向“仙樓”

■“觀眾席”閱是樓

在故宮東邊的東邊,有一座戲台。那日獨自前往。

其時下著微雨,過寧壽門,穿皇極殿。那裡有大名鼎鼎的珍寶館,人太多,沒進去。未有悵然,本不為它而來。

繼續向北,養性殿已行人寥寥,忽見,一座崇台三層藍琉璃瓦黃剪邊卷棚歇山頂式建筑,倏喇喇聳地擁面而來。一座院落,中庭烏鴉但聞其聲、不見其影,“呱呱”的叫聲泠泠然,一遍遍,刷洗在剛放晴的暗藍天色上。

這是暢音閣,紫禁城內最大的戲台。

1

清乾隆三十七年(1772年),暢音閣始建。乾隆是一個喜歡唱戲的人,據說他嗓音很低,所以不擅昆弋宮調。他自創了一種調,這“御制腔”半白半唱,也許隻有和他親密的侍從,才能時常聽見。他喜歡流連漱芳齋,那有一個風雅存木質小戲台。

而每逢大節,比如元旦、萬壽,與眾流連,就選在了暢音閣。

暢音閣是中國古戲台發展的高峰,即便在清宮眾多戲台之中,也屬拔得頭籌之輩。最大特點之一,就是它具備三層戲台,高達20米,即所謂“三重崇樓”。自上而下,分別名為福台、祿台、壽台。祿台和壽台之間,一個夾層稱為“仙樓”,以彩虹形的木梯相連。虹梯經時間洗涮,從花紅柳綠中,竟蛻變出一些莫蘭迪色時尚。

壽台之上,有三口“天井”,地面則有五口“地井”,這些出口,使得戲劇中的天兵天將可以倏忽而至,地底靈界之魂也可升至陽間,碧落黃泉,翻覆可見。

地下室的內地面上,藏著一口真正的水井,這種設計,可以創造出聲音共鳴的效果。這種獨特的音響設備,遙想很妙,惜難以耳聞。

清宮中的戲台很多,但“三重崇樓”結構的,除了暢音閣,就僅有頤和園的德和園、圓明園的清音閣和避暑山庄的清音閣,后兩者今已不復存在。

如今能見的這一座,走近抬頭,主梁之上,彩繪和璽彩畫,柱及梅花抱框刷綠色顏料,這樣的顏色布局,仿佛從天之雲錦,至地之樹木均有呈現,與“天地人”遙相呼應。所以三重崇樓有另一種解釋——

上層“靈台”,用以觀天;中層“時台”,以觀四時;下層“囿台”,則觀芸芸眾生。

2

眾生見眾生,容易的是沉溺,難得的是清醒。

那時曾有盛況空前,比如清末慈禧太后六十歲生辰,在此連續上演了數十天的大戲。

完整的劇場形式,由觀眾席、戲樓和后台(扮戲樓)三者結合而成。所以,呼應著暢音閣,觀眾們在對面的“閱是樓”看戲。閱是樓,坐北面南,也建於乾隆三十七年,嘉慶年間曾修繕,同治十三年(1874年)為慈禧四十壽辰觀戲,再做修整。

慈禧是好戲之人,她看戲的寶座,正對著暢音閣的壽台。不管她當時是目不轉睛,還是偶然打個盹兒,這個地方,東之東邊的這個小小的庭院,必定承載她很多的愉悅,並隨和著那些皇帝、后妃和侍從的謹慎和附帶歡喜。雖然,真正能沉溺其中的,可能隻她一人。

翁同龢日記中有一條,記載了閱是樓聽戲經過:“光緒二十三年萬壽節,群臣行禮,退詣閱是樓,恭竢入座聽戲處。慈駕至,跪迎。太后在階上立,恭邸跪奏數語,率首領跪奏。臣於階下偏東摘帽碰頭。”

清代皇室對戲劇的喜愛,不是一天兩天。

“清初,宮中管理奏樂和演戲的機構,沿用明代的教坊司;康熙朝設立南府;乾隆七年設樂部,選派太監到南府學戲,叫做‘內學’,另招收民籍學生,叫做‘外學’;道光七年,改南府為升平署;后來咸豐逃往熱河避暑山庄的時候,升平署的內外學,每日仍在如意洲演戲,直到咸豐臨死前二日才止。”

3

戲究竟有什麼好?讓人臨死方休。

有的,比如一個人想見一個人,揚起馬鞭揮舞一二,已往回奔走八千裡。

這是布景和排場的抽象。

又比如,花好月圓和承平景象如此令人陶醉,難以突破我執的凡人如你我,若能有所控,怎能不令人一演再演、循環往復?

這是娛樂和消遣的具體。

在升平署的史料當中可以看到,宮中演戲,“以演明清以來外面流行的本戲和單出戲為多數。這類戲用不著三層大戲台,宮中戲台也是以漱芳齋、純一齋、晴欄花韻、聽酈館等一層戲台使用率大。而三層大戲台則專為演出承應大戲,所謂法宮雅奏、九九大慶、萬壽節前后演奏的神佛頌祝戲文時用。”

演出時,名伶雲集,一等一的大腕兒,這是百年前,譚鑫培、楊小樓、陳德霖、王瑤卿,等等等等。

演出時,以昆曲《牡丹亭·尋夢》開場,在《鍘美案》中飆至高潮,於《空城計》的歌聲中把帷幕落下,這是百年后,故宮“大戲院”於2017年在暢音閣的再現榮光。

台上人明知是戲,卻盡情歌哭。

台下人明知要走,卻休戚與共。

戲之魅力如斯。

暢音,誰起的好名字。(潘瑋倩)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量