天下大足 福滿人間

千手觀音造像

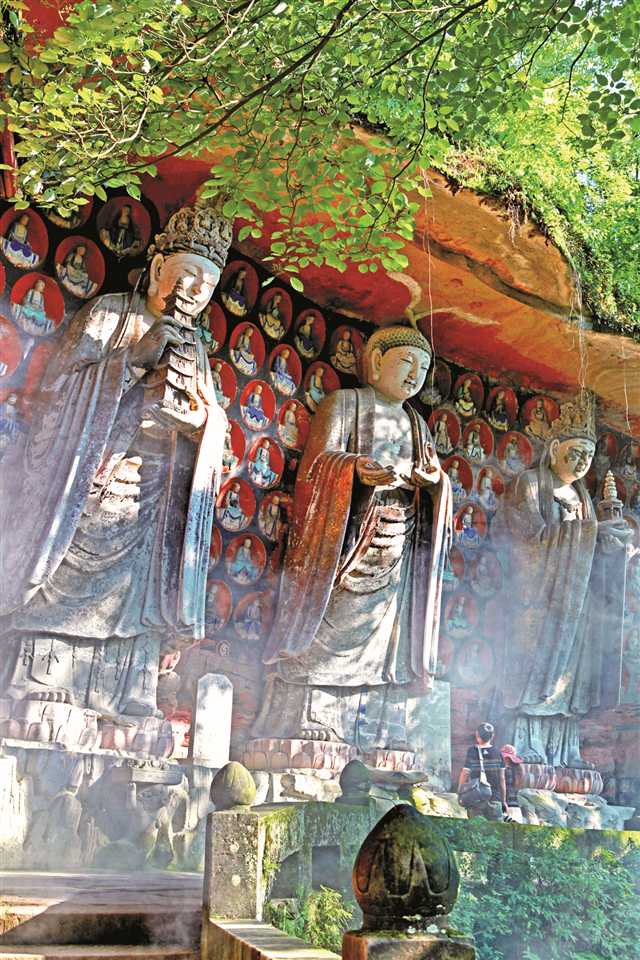

華嚴三聖造像

市級非遺“龍水小五金鍛打技藝”

非遺項目中敖火龍

盛開的太空荷花

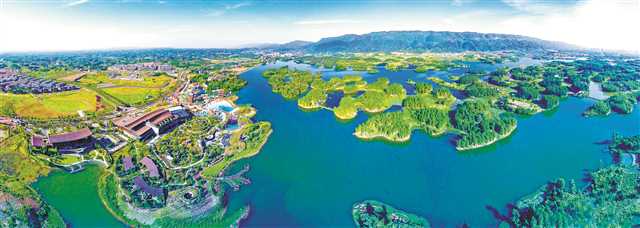

鳥瞰龍水湖

疊巒的玉龍山

大足始建於唐乾元元年,昌州府治所在地。因母親河“大足川”(今瀨溪河)而得名,取意“大豐大足”。自古以來,大足文化昌盛,山水秀麗,是游人向慕之地。

——唐朝以來,大足人世代傳承,千錘百煉鑄就了千年不衰的“大足五金制造”﹔

——南宋一代智宗趙智鳳在寶頂山“開山化石”七十年,留下了世界文化遺產的重要組成部分——寶頂山石刻﹔

——“青袍白馬翻然去,念取昌州舊海棠。”大足人廣種海棠數百年,昌州香海棠成為人們心中永遠的鄉愁……

文以化人,日新其德。一代代大足人發揚“開山化石、勵志圖新”的人文精神、“堅韌不拔、精益求精”的工匠精神,讓大足這座文化名城源遠流長。

從石刻故裡、五金之都、海棠香國,到中國優秀魅力城市、魅力文化景區、魅力鄉村旅游目的地,大足“天下大足,福滿人間”的魅力正精彩綻放。

石刻手繪卷 走進聯合國

1999年12月1日,摩洛哥馬拉喀什,大足人郭相穎帶著20米長的手繪畫卷走進聯合國教科文組織世界遺產委員會第23屆會議,將大足石刻介紹給全世界。

作為世界文化遺產——大足石刻的重要組成部分,寶頂山石刻是南宋大足僧人趙智鳳耗時70余年,在寶頂山主持修建的石窟造像群。大足境內石刻造像共有5萬多尊,最高達20米。寶頂山大佛灣造像規模宏大,這裡一龕一窟,前后相續,首尾相連,整個佛灣好似一幅恢弘壯闊的宋代風俗畫卷。因此,大足石刻被譽為我國石窟藝術史上最后一座豐碑。

然而,大足石刻千百年來一直埋沒於荒野衰草間。1974年,38歲的郭相穎被調到原大足縣文管所工作。當時,這些漫山遍野的石刻並不為外界所知。郭相穎酷愛繪畫,他被這些古老的精美造像所吸引,便開始一龕一窟地描畫佛像,為它們“建檔”。

十年間,郭相穎完成了一幅20多米長的手繪畫卷,上面包括了大足石刻寶頂山和北山所有重要的石窟造像。大足石刻並不像敦煌莫高窟、雲岡、龍門那麼知名,但在郭相穎等人的努力下,從上世紀80年代開始,許多人漸漸慕名前來。

從1982年開始,郭相穎任原大足石刻博物館館長10余年,大足石刻也得到了迄今為止最系統的學術研究和科學保護,他成功地具體組織了大足石刻申報列入《世界遺產名錄》工作。郭相穎主講的80多集視頻文獻《郭相穎品石刻》點擊量突破800萬人次。

“清晰記得每一組石刻造像,還能繪聲繪色地講出每一組造像的故事。”就在世界遺產大會上,郭相穎的手繪畫卷打動了與會者。“最后會議表決通過,大足石刻正式列入世界文化遺產。”

趙智鳳是以孝聞名於世的一代高僧。在其規劃的石窟造像體系裡,他精心設計了以孝為主線的龕像。整個大足石刻集中體現和承載了中華民族忠孝、誠信、禮義的核心價值理念,其修心倡廉思想在大足的石雕、銘文中隨處可見。

大足區抓住大足石刻蘊涵的孝道、廉潔文化元素資源優勢,成立“大足石刻廉潔文化挖掘及運用領導小組”,初步挖掘整理出“遵紀守法、忠誠愛國﹔淨而不染、覺而不迷﹔知恩報恩、節欲正行﹔嚴於律己、清白做人”等文化精髓,編寫成《警世圖語——大足石刻廉潔文化讀本》,拍攝《幸福的密碼—大足石刻》宣傳教育片,作為干部群眾廉潔教育的“活教材”,提升干部群眾思想覺悟、道德修養和精神境界,著力營造“山清水秀”的政治生態,賦予了千年石刻文化新的時代內涵。

上千度高溫 五金顯“絕技”

“鐵錘叮當響寶頂,百煉匠具忙龍水。”大足龍水被稱為“中國五金之鄉”。

大足五金緣起於晚唐。當時,國力極度衰弱,昌州刺史韋君靖為保境安民,在龍崗山建永昌寨,貯糧屯兵,並在寨內修建寺院,開龕造像。同時他集聚鄰近巴岳山的煤、鐵及匠人等資源,在水陸交通方便的龍水鎮大規模生產戈、矛、刀、箭等冷兵器。可以說,韋君靖開啟了大足冷兵器制造和開鑿北山石刻之端,成為大足的雙“鼻祖”。

到了南宋,趙智鳳在寶頂山“開山化石”七十年,無疑帶動了兵器傳人轉變思路,大力開發鐵錘、鐵鍬、雕刻刀、斧子、鐵鋸、木工刨刀等工具。

公元1258年底,蒙哥大軍兵鋒直指重慶,宋蒙兩軍在合川釣魚城鏖戰長達36年。作為大后方,大足鐵器工匠晝夜爐火熊熊,趕制弓弩,百煉刀槍,特別是針對蒙軍盔甲,創新研制出長而厚的金屬弓弩箭頭,增強了破甲能力,給予守城軍民強力支持,凸顯了大足冷兵器的神功威力……

打兵器、打菜刀、打剪刀、打鋤頭、打火鉗、打鍋鏟……大足五金歷經戰火與歲月的淬練,一“打”就是1100多年,打出了極具重慶地方特色的產業集群和“中國西部五金之都”,產品還“打”向了世界各地。

大足五金為何千年長盛不衰?市級非遺“龍水小五金鍛打技藝”代表性傳承人鄧修建揭秘,一是得益於父傳子、師帶徒、兄帶弟、夫帶妻的世代傳承,以及代代坐商、行商的四方傳播。鄧修建稱,他們“鄧家刀”已相傳五代人﹔二是得益於匠人千錘百煉造就出的優良品質。如菜刀,具有背厚、堂空、口子薄、經久耐用的特點。

所謂千錘百煉,就是“鍛打”工藝——將鐵金屬加熱升溫1000℃以上,匠人反復紅打冷錘,增強材料的硬度和韌性,提高產品的耐磨和耐沖擊性。據介紹,幾十年前,龍水曾良成生產的“寧安”小刀,可以將新二百銅板一刺便穿,並且連刺十余個銅板刀尖不彎不斷。在菜刀沒有標准的年代,有“連砍20隻兔子腦殼刀口不卷”之說。

“‘鄧家刀’的特色是鍛打。”年近八旬的第三代傳人鄧孝文介紹,傳統鍛打的訣竅是要觀其形,聽其聲,眼疾手准。淬火要“火眼金睛”,恰到好處。熱處理憑經驗掌握鋼鐵“脾氣”。

隨著科技進步,大足鍛打技藝日漸式微。但“鄧家刀”第四代傳人鄧修建、鄧修清、鄧修舉三兄弟不離不棄,捍衛和光大著這項技藝。

“鄧家刀”保留傳統又不固守傳統。十年前,鄧修建將手工粗磨工序改為機械加工,將千年傳統鍛打技藝與現代磨削設備的結合,生產效率提高10倍以上。隨后,他研究的《鍛打不鏽鋼刀磨削工藝》,將刀坯由人工表面磨削提升為機械化磨削技藝,解決了傳統刀坯沖壓和鍛打出現的厚薄不一問題,並獲得國家知識產權局發明專利授權。

近10年來,“鄧家刀”創新研發出《鍛打刀自動拋光工藝》《鍛打不鏽鋼刀沙帶水磨工藝》等3項國家發明專利﹔同時研發出《鍛打夾層菜刀》《鍛打刀坯用磁性自動砂帶磨削機》等7項實用新型專利。推出了四個大類5個系列近100個產品。

“爐火熊熊叮當響,家家戶戶打鐵忙。”大足五金產業歷經千年發展,已成為二十多萬人的衣食之源,更淬煉出“堅韌不拔、精益求精、銳意創新、至臻完善”的五金文化內涵。

雅興填詞 點贊龍水湖

“禮佛未登寶頂,隨緣先訪龍湖。當年人力現鴻圖,高山潛水庫,大海接天都。舟入琉璃世界,波光上下清虛。主賓相對了無殊,勝因逢佛誕,妙意契真如。”

1988年,時任中國佛教協會會長趙朴初面對風光旖旎、煙波浩渺的大足龍水湖,欣然填詞《臨江仙·游龍水湖》。

大足地勢突兀盆中,地面水入境不足10%,幾乎有出無進。自宋朝以來,各種自然災害以旱災居首。特殊的自然地理環境,水利設施建設對大足尤為重要。

1958年10月,大足動員組織10萬勞動大軍,掀起大修水庫高潮。1958年12月,龍水湖在玉龍山下開始建設,次年7月竣工蓄水,1960年春灌發揮效益,是如今龍水鎮一帶居民生活用水的重要來源。龍水湖水域面積、庫容相當於四個杭州西湖,因此又被譽為“大足西湖”。

龍水湖被稱為西湖,並非只是體量大。龍水湖港汊縱橫,湖中108個島嶼點綴其中。湖中小島如困牛、如爬龜、如游龍,有的突兀、有的坦蕩如砥,有的如綠色的地毯。島上鬆林蔽日,山水相映,百花爭艷,幽靜秀美。白鶴、野鴨、鴛鴦等20多種珍禽棲息於島上,翩然歡飛於湖面,一派野趣盎然的天然風光。

山繞綠水、水環小島、夾岸修竹,真是“船行碧波上,人在畫中游”。

作為國家級水利風景區,龍水湖還凝結了大足一代又一代水利人的汗水與辛勞。

80歲的張理亨,是主城區南岸人。1961年,24歲的張理亨應聘來到龍水湖水庫管理所西湖魚場。也在這年,同住南岸,18歲的王芳珍來到龍水湖工作。

美景怡人,伊人動心。一群各地來的年輕人匯聚於龍水湖畔,種地養魚,揮洒青春。龍水湖作証,張理亨、王芳珍的愛情也在這山水之間悄悄萌芽,落地生根。結婚后,夫妻倆有多次返回主城的機會,但他們都選擇留在龍水湖、建設龍水湖。

張理亨在龍水湖自學織網、劃船,負責魚類漁業養殖工作和水庫的水利綜合經營管理,直到1997年退休。

父親退休了,兒子張銳又堅守在了龍水湖。1998年,龍水湖除險加固工程啟動建設。那一次,張銳前前后后忙了3個月,吃住都在龍水湖。

2011年,大足設區后組建了“重慶市大足龍水湖國際旅游度假區管理委員會”,大力推進龍水湖景區提檔升級。2015年10月1日,龍水湖國際旅游度假區開園迎客。

湖水清澈、水天一線,森林翠綠、群鶴飛舞。一轉眼30年過去了,龍水湖早已蝶變。假如趙朴初再次徜徉於如今的龍水湖,目睹山水風光,他又會填上怎樣的新詞呢?

呵護玉龍山 三十八年如一日

巍巍巴岳山,地處大足、永川、銅梁之間。在大足境內,巴岳山叫玉龍山,從西南向東北延伸,綿延數十公裡,奇峰聳立,滿目疊翠,是國家級森林公園。

1981年,24歲的陳仲倫頂替父親,成了玉龍山西山林場一名林業工人。

玉龍山有52株桫欏、539株楨楠。剛參加工作,父親告訴陳仲倫,桫欏樹與恐龍化石並存,是已經發現唯一的木本蕨類植物,極其珍貴,堪稱國寶,有“活化石”之稱。而楨楠,又名楠樹,有香楠、金絲楠、水楠等種類,其木材堅硬,價格昂貴,多用於造船和造宮殿。父親叮囑他,一定要像保護生命一樣呵護好玉龍山的這些寶貝。

“覺得肩頭的擔子有點重。”年輕的陳仲倫沒想到玉龍山擁有這麼珍貴的樹種,一下子感受到了父親工作的不平凡。陳仲倫說,“我決心像父親一樣,保護好這些樹、守護好玉龍山。”

1983年的一天晚上,陳仲倫與工友一起巡山。兩人走進漆黑的山林,陳仲倫發現前方兩百米的杉樹下有一個黑影像在拉鋸子。他沖過去一把抓住盜伐的人,壓倒在地上。哪料對方身材高大,翻身過來將陳仲倫壓在了身下,並用手掐住他的脖子。生死關頭,工友趕過來救了陳仲倫。

多次面對盜伐林木的行為,陳仲倫總是沖鋒在前﹔每到天干氣燥的日子裡,他在山上日夜巡邏防火﹔病虫害肆意危害樹木時,他又背著15公斤重的機器和藥粉穿山越嶺滅虫。

后來,陳仲倫因工作出色、為人踏實,調整到桫欏園管護站擔任站長。管護站6個人,管護著1萬多畝林地。陳仲倫一人就管護了2000多畝林地。

38年來,陳仲倫用生命守護住的這一片森林越發茂密。景區桫欏、楨楠、水杉、銀杏等國家重點保護植物保護完好,愈發生機勃勃。2000年,大足成立玉龍山桫欏園自然保護區,開始接待游客。

在保護珍稀樹種同時,陳仲倫還堅持植樹造林。水杉、鬆樹、水東瓜……他種下的樹已經累計超過10萬株。

如今,陳仲倫當年種下的小樹苗已經長成了參天大樹,一座座石山禿嶺變成了郁郁蔥蔥的林海。陳仲倫也猶如一棵大樹一樣,將自己的根牢牢地扎進了玉龍山。

在陳仲倫與工友們的守護下,玉龍山生態環境不斷改善,林中楠木、鬆樹、柏樹、杉樹、水東瓜等樹木達百多種,山雞、野山羊、野兔子、野豬等動物不斷出現。現在,玉龍山國家級森林公園已建成集度假觀光、游憩娛樂等多功能的綜合性生態型森林公園。

太空上育種 農民第一人

2005年8月2日下午3點30分,酒泉衛星發射中心。150克約100粒、12個荷花品種種子搭載我國第21顆返回式科學與技術試驗衛星升空。

這些種子的主人是大足區寶頂鎮慈航村農民羅登強。66歲的羅登強,早在1997年就開始創辦觀光農業園“荷花山庄”,荷花種植面積達到580畝、品種520余個,同時突出蓮荷文化,打造了古色古香、富有詩情畫意的園林蓮荷景觀,吸引了大批中外游客前往參觀,先后有5萬株各類品種的荷花出口到法國、馬來西亞、新加坡、泰國等國家和地區。

“2000年過后,原來培育的荷花品種出現不同程度的退化。”羅登強發現,這影響了荷花景區的發展,削弱了市場競爭力。同時,原有的荷花季節性太強,秋冬時節整個園區冷清,游人稀少。2003年,羅登強了解到太空育種可以大大改善種子品質,能培育出一年四季花開不敗的新品種荷花,就萌發了搞太空育種的念頭。

經多方考察論証,羅登強最終與有關方面達成協議,進行航天育種。他計劃投入約400萬元,用5年時間將300個品種的3000粒荷花種子送入太空試驗。

太空育種投入大、風險大、周期長,一般都是大型的集團和科研單位組織實施,即使個人參與也要依靠一些大的單位,像羅登強這樣純粹以個人財力搞太空育種的農民,當時在國內還是第一個。

通過實踐檢測,從太空下來的荷花種子顯示出了其頑強的生命力和明顯變異特征。首批太空種子播種4天后就發芽,比普通荷花種子的發芽期縮短了3天。其中大洒錦荷花品種開出了紅、黃、白、綠、紫、青等9種顏色,而常規荷花種子最多開至5種色。

2006年9月9日下午3時,還是在酒泉衛星發射中心,羅登強的40顆太空荷花二代種子和110粒原一代種子,再次搭乘我國自主研制的第一顆“實踐八號”育種專用衛星飛向太空,開始15天的“太空之旅”。

羅登強個人投資連續5年進行太空育種轟動全國,“大足荷蓮太空育種”的知名度、美譽度與日俱增,拉動了荷蓮產業的發展,帶火了荷花山庄及周邊的鄉村旅游。

太空荷花、太空荷花宴、荷花荷葉茶……現在,整個荷花山庄面積達1560多畝,荷花品種有500多個,成為重慶地區的避暑勝地。新研制成功的荷花荷葉茶年產量將擴大到50噸以上,實現銷售額1000多萬元。同時,整個大足的荷蓮栽培面積將新增1萬畝以上,達到6萬畝。

本版文圖由大足區委宣傳部、大足日報社提供

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量