古郡流光 時尚江北

江北嘴保定門

鴻恩寺森林公園

北倉圖書館

明玉珍睿陵

鐵山坪森林公園

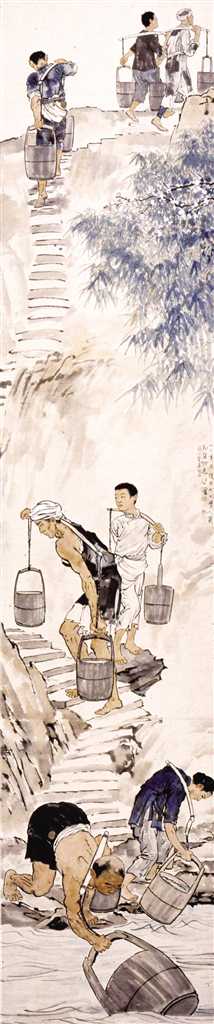

徐悲鴻國畫《巴人汲水圖》

第十兵工廠項目

璀璨江北嘴

倚欄頻北望,雄鎮擁金沙。

江北,地處長江、嘉陵江兩江之濱,具江水之利、乘舟棹之便,自古以來便是千帆競發、百業興旺之地。

回溯歷史,從東漢設巴郡、江州治所,到清置江北廳,江北一直扮演政治經濟文化重鎮的角色,留下了盤溪無銘闕、明玉珍睿陵等眾多巴渝遺風,也塑造了江北區敢為人先、開放包容、艱苦奮斗的秉性。

近代以來,尤其是抗戰以來,隨著兵工產業的集中遷入,茅盾、徐悲鴻、豐子愷等文化名流的大量聚集,又為這座城市注入了血性和浪漫的基因。

今天,江北正在努力建設品質之城、時尚之都,續寫著屬於這221平方公裡土地上的時代樂章。

古城巴郡 先風遺韻

一首古詩

藏著江北繁華的古城記憶

“朗朗文星照九重,問津那許白雲封。鎮安永遠資神護,保定於今際世雍。沿岸金沙隨浪涌,匯川火井襯波濃。覲陽紅日東升處,恰對涂山第一峰。”

清代文人黃勛的一次“炫技”,巧妙地將當時江北古城的八道城門納入詩中,即文星、問津、鎮安、保定、金沙、匯川、覲陽、東升,也為我們探尋江北古城的前世今生提供了重要線索。

關於江北古城的記載,主要集中於三個時期:一是今郭家沱區域的“巴人古灘城”﹔二是東漢巴郡郡治和江州縣治所在地的北府城,即今劉家台至江北城一帶﹔三是清代以來的江北城。

其中,北府城是巴郡和江州的首府所在地。史書《華陽國志·巴志》中記載:“漢世,郡治江州巴水北,有柑橘宮,今北府城是也。”2005年,考古人員在江北嘴一帶發現了大量的漢代大型建筑構件以及漢代城池排水系統,也佐証了北府城的繁榮興盛。

此外,上世紀90年代初時任中央大學教授的常任俠在江北發現的東漢無銘闕,1982年出土於江北區嘉陵江邊的偏將軍印等,都述說著江北自漢代以來的歷史故事。

此后一段歷史便無城垣記載。直至清代以來,江北城人丁興旺,工商業繁華,成了聚會的場地、喧嚷的集市和繁忙的碼頭。

清嘉慶三年,時逢白蓮教作亂,民心惶恐,政府組織紳民捐款,重慶府江北同知李在文召集民眾興筑土城牆,將江北城合圍,並開設四城門﹔道光年間,江北古城完整呈現,城門數量由四而八﹔到清代咸豐十年,江北城再次擴建,增加了兩個城門,即永平門和嘉陵門,十門古城最終形成。

今天,順著江北嘴重慶大劇院旁階梯下行,在靠近河岸的地方,就能看到一段高不過六七米的老城牆,城牆中間位置是保定門的門洞,這也是十門中尚存的三門之一。

今天,江北古城已經蝶變為摩登時尚的金融核心區——江北嘴。這裡作為重慶內陸開放的門戶和窗口,金融總部企業雲集,金融人才、資本、信息融通中外,是中西部現代金融企業聚集度最高的區域之一。

一座帝陵

述說著鮮為人知的大夏國歷史

每年清明節前后,都會有明氏大宗會的人陸續組團到江北嘴來祭祖。其中緣由,還得從上世紀80年代說起。

1982年春,在今重慶江北嘴附近的重慶織布廠擴建廠房,巨大的挖掘機挖到一半,突然被一整塊石頭擋住去路,原來裡面竟是一座巨大的陵墓。

而這正是被遺忘的大夏國明玉珍皇帝墓,也是重慶歷史上唯一的一座帝陵。

明玉珍墓規模不大,隨葬的器物也比較簡朴,考古出土的有一大批絲織品,成形的共有袍服7件、明器9件、袍料14段,另有零碎片多塊。其式樣、顏色、紋飾都為墓主身份提供了重要的佐証。

明玉珍是元末農民起義軍的著名領導人之一,大夏政權的創建者。1352年,他參加徐壽輝領導的西系紅巾軍,任統軍元帥﹔1357年,奉命領兵西征,由巫峽入蜀,佔領重慶,摧毀了元朝在四川及周邊地區的殘暴統治。

1363年,明玉珍在重慶稱帝,國號大夏,年號天統。大夏國的疆域囊括了今重慶市、四川東部和北部、陝西南部、湖北西部以及貴州北部等大片地區。

稱帝3年后,明玉珍病故,史料記載“葬江水之北”。

明玉珍去世后,他年僅10歲的兒子明昇繼位。1368年,朱元璋在南京建立了大明政權,開始逐步統一天下,並於1371年佔領重慶。明昇母子在今朝天門外奉表詣投降,至此大夏國正式滅亡。

兵工華章 名流薈萃

一串數字

記錄崢嶸歲月中的重慶兵工之最

1941年12月,在抵抗日軍對長沙發動的第三次大規模進攻中,中國軍隊立下赫赫戰功,不僅殲滅日軍56000多人,還成功擊退日軍,史稱“長沙大捷”。

在本次戰役中,來自重慶江北的第五十工廠生產的60毫米迫擊炮、翻修的150毫米炮和第二十一工廠生產的82毫米迫擊炮起到了至關重要的作用。

抗戰期間,大量兵工廠內遷至江北,各類工業設備和頂尖人才匯聚於此。一時間,江北一躍成為國內最具實力的工業研發和制造基地之一,可謂是重慶武器制造之最。

其中,最有實力的莫過於5家:原南京的金陵兵工廠,1937年末遷到江北簸箕石,次年改名第二十一工廠,后稱“長安廠”﹔原廣東潖江兵工廠,1938年遷至郭家沱,改名第五十工廠,后稱“望江廠”﹔原湖南株洲的炮兵技術研究處,1938年遷到重慶忠恕沱,后改為第十工廠,后稱“江陵廠”﹔原濟南兵工廠,遷至重慶后改名第三十廠,並在江北茅溪建分廠﹔原鞏縣兵工分廠,在董家溪開設第二十三廠重慶分廠。

老百姓回憶,戰時的江北沿嘉陵江和長江兩岸廠房列列,徹夜燈火通明,機聲隆隆,因此被形容為“北岸無眠”。據統計,江北這片土地上的兵工佔據了當時重慶的兩個40%以上,即企業裝機設備總台數、企業從業人數。

毫無疑問,江北的兵工產業是軍隊抗戰的堅強后盾,他們為前線的將士提供了源源不斷的殺敵武器,為抗戰勝利提供了堅實有力的保障。

如今,當年在抗戰時期立下赫赫戰功的江北兵工廠都已陸續改制升級成了現代化的工業企業。這些也為江北當下發展高新技術產業、打造智能制造強區奠定了堅實基礎。

一道院牆

圍起一段中國美術史的閃光歲月

在重慶江北區大石壩往鬆樹橋方向的馬路邊,有一處被拆遷牆圍起來的荒地。如果不翻閱歷史,我們可能很難想象,這個極不顯眼的地方居然隱藏了一段重慶美術史上星光燦爛的日子。

時光回溯到上世紀40年代,為躲避戰火,剛剛在昆明安頓下來的國立藝術專科學校又被迫遷往重慶。在江北盤溪的4年,造就了一段中國美術史的輝煌歲月。

當年,國立藝專在盤溪落腳的郭家院,是一戶有錢人家的院子。此外,學校在四周還擴建了一些臨時建筑,並建了一道圍牆。這裡之所以被稱為“黑院牆”,有兩種說法:一種是,郭家院主體建筑通體漆黑﹔另一種是,傳言為躲避敵機轟炸,師生們用“鍋煙墨”將圍牆抹黑。於是,“黑院牆”三個字成了國立藝專的代名詞。后來,瓊瑤以“黑院牆”為背景,寫了《幾度夕陽紅》中的故事。

“黑院牆”時期,在前后兩任校長陳之佛、潘天壽的努力下,國立藝專的師資與創作均達到西遷的頂峰:豐子愷被聘為教務主任,國畫系任教的有李可染、黎雄才、傅抱石,油畫系有李超士、關良、趙無極等,雕塑系有劉開渠、王臨乙等,儼然是美術教育的全明星豪華陣容。

曾經在“黑院牆”執教過的中國著名畫家潘天壽感嘆道:“20世紀中國美術史繞過國立藝專就黯然失色,而繞過盤溪就定然會支離破碎。”

巧的是,在1942年到1946年間,就在距“黑院牆”不遠的江北盤溪石家花園內,美術大師徐悲鴻受到重慶富商石榮廷的邀請,於此創辦了中國美術學院,創作了《巴人汲水圖》《巴人貧婦》《壯士圖》《庭院》《群馬》《六馬圖》等佳作。

品質之城 時尚之都

一個倉庫

演繹老舊社區的“時尚重生”

李傳波是在廠區大院長大的孩子,一段時間以來,他看到一輪又一輪發展擠壓著城市原有的公共空間,封閉式小區越來越多,開放式社區越來越少,記憶中那種人情味滿滿的鄰裡關系也日漸稀薄。

這也是他打造“北倉”項目的初衷和情結。“北倉”的前身是江北紡織倉庫,建於1956年,一直是重慶紡織業的生產和物流要地。上世紀90年代紡織業衰落后,江北紡織倉庫也一度荒廢。

“發展並不意味著失去,更新也可以很念舊。”為了尊重這一設計理念,李傳波利用拆下來的青磚、木頭、老鐵門等原始材料進行建筑場景裝飾,還原這裡最原汁原味的一磚一瓦、一草一木。

在近5000平方米的北倉文創區中,建筑保存最完好、位置最佳之處是位於老建筑主樓二層的北倉圖書館,這座“重慶最美圖書館”免費向市民開放。整個街區的其他板塊也通過“圖書館+”的形式進行串聯。

北倉正式開放以來,因為其懷舊又時尚的調性,不斷吸引游客前來“打卡”,逢節假日及開展藝術活動時,可達到近1萬人次流量,而意向入駐商家也排起長隊……整個北倉,因堅守城市記憶而獲得重生。

江北區是重慶老工業集聚地,現存大批老舊閑置廠房,按照供給側結構性改革思路,江北正在嘗試把破舊但有特色的房子、街區進行“二次更新”,摒棄大拆大建、推倒重建的思維,努力傳承歷史文脈、留住城市記憶,讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉愁。

目前,江北區正在差異化打造以北倉、喵兒石等為主的文創街區,大九街、鎏嘉碼頭夜市特色街區,以第十兵工廠遺址建筑群為主的軍工文化體驗街區和以唐家沱、寸灘老街為核心的巴渝歷史風貌街區,越來越多的老舊建筑和街區將煥發新生。

一座劇院

見証市民文化生活的品質提升

2009年的英國原版音樂劇《貓》,是大劇院落戶江北嘴后的開門首秀。也正是從那場劇開始,趙女士便成了大劇院的常客。

時光飛逝,今年恰好是重慶大劇院落戶江北嘴的第10個年頭。理查德·克萊德曼的鋼琴演奏、小野麗莎音樂會、楊麗萍現代舞劇《十面埋伏》、胡歌與許晴主演的話劇《如夢之夢》等,趙女士幾乎沒有錯過任何一場重磅演出。

“受高雅藝術的熏陶,人們的整體素質和水平有明顯提升,這正是一種品質生活的體現。”在趙女士看來,這種提升直觀反映在現場禮儀的變化上。

現在,到大劇院欣賞演出已經成為重慶市居民生活的常態。數據顯示,10年以來,重慶大劇院共組織國際、國內一流舞台文藝商演3000余場,話劇、魔術、交響樂、音樂舞台劇等種類豐富多彩,近400萬名觀眾走進劇院,潛移默化地影響著市民的消費習慣、審美水平。

未來,江北將進一步推進文化供給側結構性改革的豐富性、實效性、層次性,突出國際范、江北味,加快建成一座既有山水顏值,更有獨特氣質的“近悅遠來”之地。

本版文圖由江北區委宣傳部提供

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量