說不盡的語文學

宗喀巴唐卡畫像,18世紀作品。美國魯賓藝術博物館藏

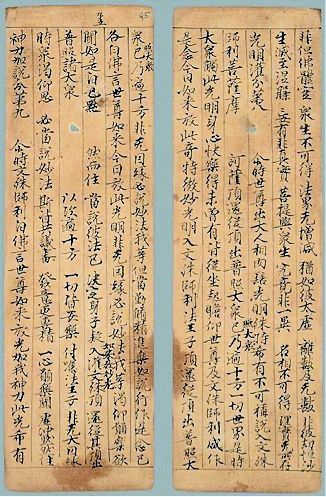

法藏敦煌文書《頓悟大乘正理決》

Hans Ulrich Gumgrecht著作《語文學的權力:文本研究的活力》

“三部怙主”唐卡,19世紀作品。印度新德裡西藏之家博物館藏

【著書者說】

最近,上海古籍出版社出版了我的一本小書,題為《回歸語文學》。這本書共七章,加上前言和結語,分別是我近年來先后發表的九篇專題文章,討論的是語文學和它與文學、佛學和藏學研究的關系。書中頗多現身說法,從我自己的學術經歷和它與語文學的關聯出發,探討作為一種學術方法的語文學對於現代人文科學研究之形成和發展的重要性,和作為一種世界觀的語文學對於人類於今日這個世界何以才能和平共處的重要意義,並向學界再度發出了“回歸語文學”的呼吁。自覺收入這本書中的這些文章寫得都很淺顯,說的道理也極簡單,並沒有語文學家身上自帶的那種來自象牙塔的霉味,但真要說清楚什麼是語文學,並讓人明白何以今天必須要回歸語文學,這或依然還是一項未能完成的使命。語文學是一個說不清,也說不盡的話題。

1.何謂語文學?

語文學(英文philology,來自希臘語philologia)的原意是對言語、文本�文獻和學問的熱愛,它與熱愛智慧的哲學對應,形成為人類智識和思想體系的兩大分支。語文學包羅萬象,甚深廣大,是人類一切知識和學術的總匯。語文學體用雙運,善巧方便,是打開人類古典知識和思想寶庫的一把鑰匙。從古典到近代,語文學在不同的時代有不同的擔當,也被賦予了不同的意義。語文學既可以總括經典研究或古典教育,也可以專指對文本�文獻的研究,包括語法、文本對勘和詮釋等,還可專指文學研究,或者研究文獻、文字記載與歷史的關系等等。不管是作為與哲學相對的那個普遍意義上的語文學,還是作為整個古典學術和教育的代稱,或者是作為近代人文科學的同義詞的那個語文學,還是那個作為現代人文科學之最基本的學術方法的語文學,它們的內涵和外延都深不可測、高不可攀,鑽之彌堅,仰之彌高。而且,它們互有關聯,互相滲透,不容易把它們明確地分割開來,更難給它一個一以貫之的、十分明確的定義。

作為一名當代人文學者,我對語文學的關注自然以作為現代人文科學最基本的學術方法的那個語文學為重點。但是,為了要說清楚何謂語文學,我們也必須對語文學於整個西方學術史中的地位和意義有充分的認識。我對語文學的了解是隨著我自己學術生涯的展開而不斷變化和加深的。我的學術生涯開始於上個世紀80年代的南京大學元史研究室,於此我所受到的學術訓練中最有特色的一項是韓儒林先生得自伯希和先生親傳的歷史語言學。具體來說,即是韓先生依此能獨步近代士林,並對中國近代西北輿地之學的進步作出了巨大貢獻的“審音勘同之學”。

2.歷史語言學、東方學與語文學

韓儒林先生不僅是一位成就卓著的蒙元史家,而且也是一位十分優秀的中亞語文學家,他創立的南京大學元史研究室,曾是一個杰出的蒙元史和歷史語言學研究的學術訓練基地。吾生也晚,未能得到韓先生親傳,但於此近十年的耳濡目染,對“審音勘同之學”亦有很深的體會。當時,我即把韓先生所傳的這套獨特的學術方法直接理解為語文學。除了“審音勘同”,南大元史室當時所倡導的學術方法,即以解讀多語種文獻資料為基礎,上窮碧落下黃泉,盡可能多地發現和利用一切相關的文獻資料,對它們進行細致扎實的實証性的歷史研究,這無疑是一種典型的語文學學術方法。

或正因為我在南大元史室接受了這些語文學的基礎訓練,所以當我后來去歐洲留學,轉攻藏學博士學位時,我並沒有感覺到在學術方法上有任何的隔膜與違和。西方傳統的東方學研究學科,如漢學、藏學或者佛學等,本質說來,它們不過就是漢語文學、藏語文學和佛教語文學,都以語文學為最基本的學術方法。即從解讀相應民族、宗教的語言和文獻入手,進而研究它們的歷史和文化。而韓先生在南大元史室建立的學術傳統與西方的東方學傳統本來就一脈相承。西方之東方學研究的語文學傳統最終被打破,是二戰以后區域研究在北美的崛起。區域研究不再以一個民族和地區古代的語言和文獻,以及宗教、文化傳統為重點,而更重視對它們現代的政治、經濟、社會和文化的研究。當漢學被中國研究,或者佛學被佛教研究取代的時候,傳統語文學即被一種兼容了人文與社科的跨學科的、百科全書式的學術方法所取代。

今天看來,把以“審音勘同”為主要內容的歷史語言學直接與語文學畫等號不盡妥當,我們有必要在這二者之間做出謹慎的區分。值得一提的是,西方特別是英國學界也曾長期將語文學與歷史語言學等而視之,而這種以歷史語言學為重頭大戲的語文學即於上個世紀二三十年代傳入中國,它在傅斯年先生等學術領袖們的倡導下,開創了中國近代人文科學研究的新風尚、新氣象。近代人文科學研究之建立的重要標志就是以一種准科學的歷史的和語文學的研究來取代傳統的神學的�經學的和哲學的研究。於上個世紀前半葉的中國,民國學人們普遍認同這種學術路徑,語文學佔據了人文科學的核心位置。1928年傅斯年先生於中央研究院率先創建歷史語言研究所,其原意應當不只是要建立一個同時研究歷史和語言的專業研究機構,而是要建立一個用歷史的和語文學的方法研究文學、歷史和哲學�宗教的綜合性的人文科學研究所。

3.以印藏佛學研究為代表的語文學實踐

自離開南大元史室之后,我的學術重心漸漸從歷史研究轉向藏學和佛學研究。隨著我對印藏佛學研究的了解不斷加深,我對作為方法的語文學的高冷和精致有了十分深刻的領會。在印藏佛學研究領域內,語文學迄今依然是巋然不動的學術主流,我十分仰慕的學術偶像都是現象級的語文學家,他們對梵、藏文佛教文獻的整理和研究已把語文學實踐發揮到了極致。有人說語文學是一門於流亡中成長的學問,一種語言、一個文本距今的空間距離越遙遠、年代愈久長、文化越隔膜、文本越殘破,就越要求語文學最大限度地到場。與此相應,對古典梵、藏文佛教文獻的研究,已成為當下西方語文學研究中一個特別令人矚目的領域,其語文學實踐的標准已經達到了一個令人難以企及的高度。

國際印藏佛教語文學研究的標准做法大致如下:選擇一部前人尚未發現、注意或者研究過的梵文佛教文本,盡可能地收集到它現存的所有不同的傳﹝抄﹞本,先將其中一個最早或者最完好的本子逐字逐句地照錄,以此為基礎對眾多傳抄本進行十分細致的對勘,即釋讀、比較、編輯,由此整理出一個既能匯集各種傳﹝抄﹞本又能顯示它們之異同的精校本。在這個精校本中,語文學家要對文本中的用字、音讀、語法、修辭、邏輯和上下聯系等做仔細的考量,並依此對這個文本做出基本的釋讀﹔然后通過對文本所傳達之意義的推敲,再參照相應的藏文譯本及其釋論等,對文本中出現的各種文字的差異做出當如何取舍的解釋和建議。緊接著,嚴格按照原文的文字、結構和意義,將這個文本翻譯成現代語文,並根據與這個文本相關的其他一手的文本和二手的前期研究成果等所能提供的資料,對這個文本中出現的所有經、續、論、贊頌、儀軌,以及各種名物制度的名稱等,於腳注中盡可能多地舉証相應的資料,並對它們做出詳細的分析和解釋。

通常,一個佛教文本的精校本和它的譯注本的完成,就表明一部合格的語文學著作的誕生,歐洲早期的佛學研究著作絕大部分屬於這一類作品。可是,一位優秀的佛教語文學家,通常也是一位杰出的佛教哲學家、思想家,他們從事佛教語文學研究的目的不僅僅是從文獻學的角度來厘定文本,而且還要從哲學史和思想史的角度來詮釋文本。所以,他們常常會在精細地厘定和忠實地翻譯文本的基礎之上,再花一番被稱為“高等批評”的語文學功夫,即對文本的作者、成書背景、流傳和被接受的歷史等做進一步的探究,從對文本的分析、對勘中構建這個文本形成、傳播的歷史,再通過對文本的釋讀和分析,對文本的微言大義做出哲學的和思想的分析和闡發。分析和解釋文本的思想和意義,也是語文學實踐的核心內容,語文學的一個最新定義是“一門讓文本產生意義的學問”。

4.語文學與現代人文科學研究

30余年來從事蒙元史、藏學和佛學研究的學術經歷,讓我對作為方法的語文學實踐有了切身的體會。與對“熱愛智慧”的哲學相比,我無疑更親近“熱愛言語和文本”的語文學。雖然自己的學問還達不到印藏佛教語文學所樹立的標准,但雖不能至,心向往之。我始終服膺和推崇語文學的風格和精神,亦常以語文學家自許。出於這份對語文學的信念和堅守,我自覺地將對文本的解讀和分析作為任何學術實踐的起點,久而久之,我自己的學術研究越來越不受文史哲等學科分野的限制,由此也越來越確信當代人文科學研究都應該是語文學研究。

在今日學科劃分越來越精細,跨學科研究成為一個響亮的學術口號的前提下,我們大概無法再讓人文科學重新回到那個文史哲不分家的語文學時代。盡管語文學對於人文科學的意義就如同數學對於自然科學的意義一樣,但語文學恐怕也難以作為一門獨立的學科重新回到21世紀的世界一流大學中了。但是,我們不能忘記語文學確實是“現代人文科學的被遺忘了的源頭”,雖然語文學不可能替代文學、歷史和哲學�宗教研究,但是,文學、歷史和哲學�宗教研究都有必要回歸語文學,因為語文學過去是,現在也依然還應該是現代人文科學最基本的學術方法。

今天,不管是中國大學中的“中國語言文學系”,還是北美大學中的“東亞語言文學系”,我們似乎都理所當然地把它們看成是從事語言和文學教學、研究的學術機構,我們習慣將literature理解為偏語言藝術的“文學”。其實,literature一詞源於拉丁文litteratura,本意指寫作、語法與學問。在西文語境中,literature更多是指作為知識載體的“文獻”,例如英文中說Tibetan Literature,絕大多數情況下是指“藏文文獻”,而不是指“西藏文學”。語文學研究的對象是語言和文獻(文本),故中文系或者東亞語文系應該就是從事語文學教學和研究的機構。

從近現代人文科學學術史的角度看,“語言學”和“文學研究”正是以語言和文獻為研究對象的語文學的最直接的傳人。語文學是一門帶著人文和歷史關懷來研究人類語言和文獻的准科學,它既有科學理性的一面,同時也離不開推測的維度。進入20世紀之后,語文學開始裂變為語言學和文學研究(比較文學)兩大各自獨立的學科,前者向更加科學的方向發展,而后者則越來越朝著人文和歷史的方向進步。隨著語言學和文學研究這兩個學科的發展和成熟,語文學便漸漸在學術體制內消失了。可是,語言學不斷增長的科學性和技術性,使它漸漸失去了人文性質。而文學研究則因過分強調闡釋的力量,不再給文本以應有的地位,逐漸淪為一門沒有學術聚焦點的、無所不包的人文學科,且日漸遠離科學理性,與精准、嚴密的文本語文學形成強烈的對照。這大概就是為何時不時地都會有文學界的大佬們,如保羅德曼(1919-1983)和薩義德(1935-2003)等,站出來呼吁文學研究要“回歸語文學”的重要原因。

總之,語文學是現代人文科學的源頭活水。在現代人文科學體系中,任何學科,哪怕是神學或者哲學,都必須首先是一種歷史的和語文學的研究,否則就難以被認為是一種科學的人文研究。雖然語文學的人文科學研究於形式上並非都必須採用前述印藏佛教語文學的做法,但是,它至少要求每個人文學者都必須堅守語文學的核心實踐,即要求學術研究必須從語言和文本出發,必須將文本放在它原有的語言、歷史、社會和文化語境中進行考察,從而對它做出合理和正確的解讀。

5.回歸語文學

近代歐洲最激進的虛無主義哲學家尼採(1844—1900)曾是一位十分失敗的古典語文學家,晚年的尼採最終從他可怕的失敗經驗中頓悟出了最寶貴的語文學精神。他曾說語文學是一種慢慢讀的藝術,是一種處理言辭的金匠般的藝術和鑒賞力。這種慢慢讀的藝術就是語文學最值得珍惜的學術精神,失去語文學這門藝術就意味著我們將會失去一種最好的教學方式,失去眾多寶貴和豐富的歷史記憶,也將不再能接近已被現代性摧毀了的生活方式,不能享受和人類的過去相溝通的那份奧妙。語文學水准的降低意味著人類文明的失落,表明人類閱讀他們自己的過去和現在,並因此而能夠保存他們人性尺度的那個能力的喪失。尼採還說,我們語文學家的任務無非是要理解古典、現實和我們自己。

美國哥倫比亞大學印度學教授希爾頓·波洛克先生無疑是當今國際學界最著名的語文學倡導者,他不遺余力地呼吁語文學的回歸和復興。遺憾的是,他的努力並沒有在以德國印度學家為主的歐洲學者們中得到熱烈的回應,他們說:“我們從來就沒有離開過語文學,你讓我們回到哪裡去?”今天,當我在中國學界呼吁回歸語文學時,也深恐會面臨類似的困境和不一樣的問題:“何謂語文學?你要我們回到哪裡去?”其實,語文學曾經一度在中國大放異彩,上世紀二三十年代,中國人文科學研究出現過的曇花一現的輝煌,與語文學的引入和被推崇有很大的關聯。今天我們或隻要能夠回歸那個曾經引導學術走向輝煌的語文學傳統,並以一種開放的心態、與時俱進的眼光去看待它、把握住它的最新動態,我們的人文科學研究就一定能夠做得更加堅實,我們也就會更有自信地與世界一流學術接軌。於此,我或更應當呼吁的是語文學知識和訓練的普及,因為一個完全缺乏語文學訓練的學術團體,是永遠不可能崛起於世界學術之林的。

長期以來,人們習慣於將語文學與理論視為人文科學的兩種互相對立的學術方法,且都崇理論而抑語文學。實際上,唯有語文學才是人文科學研究最基本的學術方法,而理論不是方法,它或能為我們打開一種新的學術視野、啟發一種新的學術視角、提供一種新穎的敘事范式,但任何一種理論都不能替代對文本做細致、扎實的語文學研究。人文科學研究的目的不是為了要証明某種理論是如何顛扑不破,如何放之四海而皆准,而是為了揭示人類精神文明的豐富性、復雜性,揭示人類歷史錯綜復雜的發展軌跡,它們都無法用任何一種理論來總結和概括。人文科學研究永遠應該從文本而不是從任何一種理論出發,理論無論走出多遠,升華多高,新意如何迭出,最終都必須能夠回到在文本的約束下更好地理解文本這個落腳點上,即使這個落腳點並不是人文研究的終點。

(作者:沈衛榮,系教育部長江學者特聘教授、清華大學中文系教授、博導)

(本文圖片均選自《回歸語文學》《回歸語文學》沈衛榮 著 上海古籍出版社)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量