“平生所見壁畫甚多 當推法海寺第一”

攝影/墨池

攝影/墨池

水月觀音

攝影/墨池

攝影/墨池

攝影/墨池

攝影/墨池

攝影/墨池

展覽:粉壁丹青——京津冀古代經典壁畫藝術展

展期:2019年10月1日起

地點:天津博物館

作為一個不是在山西就是在去山西路上的人,山西最吸引我的是石窟和壁畫。其實,咱北京周邊也有一些很棒的壁畫。正在天津博物館舉辦的“粉壁丹青——京津冀古代經典壁畫藝術展”,就匯聚了北京法海寺、天津獨樂寺、河北毗盧寺三家寺廟所藏的精美壁畫,以壁畫噴繪和高清復制的形式向觀眾進行展示。

1

拿法海寺來說,有初到北京的外國或外地朋友找我玩,故宮、天壇、北海、頤和園我嫌人多,往往叫他們自己逛,要我作陪的話,我一般會帶他們逛三處明代古寺,人少清淨,大隱於市,特別適合發思古之幽情——西邊一處是五塔寺,東邊一處是智化寺,郊區西山的一處便是法海寺。法海寺坐落在北京石景山區模式口村附近翠微山麓,雖只是中等規模,卻因保存了北京地區水平最高的明代壁畫而聞名於世。“這幅深藏不露、迄今默默無聞的壁畫堪稱是世界上最偉大的繪畫作品之一!我敢說自己從未見過任何其他繪畫能具有那麼崇高和迷人的風格!”一位叫安吉拉·萊瑟姆的英國女記者在80年前訪問這裡之后寫下了這樣的文字。

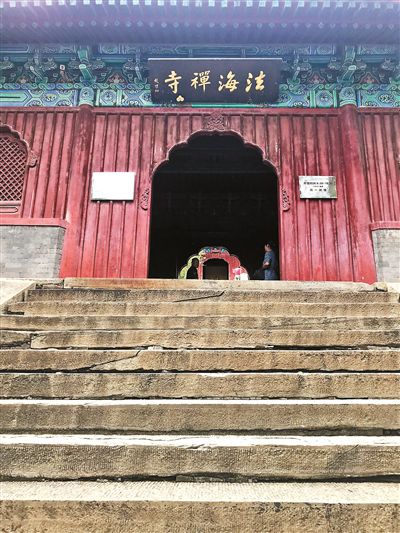

翠微山麓原有龍泉寺,明英宗正統四年(1439年)由大太監李童出資改建,創立“法海禪寺”。寺院落成后不久,皇帝特別頒賜《大藏經》一部存於寺內。當時的建筑以及格局基本保存至今,更難能可貴的是,大殿內的著名壁畫也是將近六百年前的原作,未經后代重繪。

古寺坐北朝南,依山勢層層而上,格局還算完整,中軸線上建有護法金剛殿(山門,現為重建)、四天王殿(被焚毀,現為重建)、大雄寶殿、藥師殿和藏經樓(新建)。讀過點明史的朋友都多少了解,明代宦官是個可怕的存在,權勢之大,超乎想象。由大太監修建的祠堂、寺觀,通常都在工部的主持下興工建設,極盡奢靡,不惜工本。所以在很大程度上,法海寺的建筑體現了一些明代前期的官式建筑特點。

大雄寶殿為寺院的主殿,等級最高,規模最大。面闊五間,進深三間,單檐廡殿頂,正脊短促,有明初作風。殿內金柱兩排,后排起扇面牆。殿頂懸三架斗八藻井,每架藻井都分為上下三層,以雕刻精美的斗拱承托。藻井中央繪曼陀羅壇城。居中的藻井繪毗盧遮那佛曼陀羅,東側藻井繪藥師佛曼陀羅,西側藻井繪阿彌陀佛曼陀羅。繪工精湛,色彩凝重有層次,是明代建筑中少見的彩繪遺存。大殿的其他裝修都帶有濃厚的密宗特點,窗櫺、格扇多是清代大修時的遺物。原有的三世佛和十八羅漢等木雕,現已不存。殿內還有木供桌、木鼓架、木燭台等法器,雕刻較為細致華麗,當是明代原物。

2

大殿內的壁畫是法海寺現存最為重要的藝術珍寶。根據壁畫在建筑內的位置,共分為五個部分。大殿北牆於殿門左右各繪一鋪,內容為“帝釋梵天圖”,表現的是帝釋天和梵天在內的“二十天”護法神像。扇面牆背后繪有三鋪,內容為“三大士”,分別為水月觀音和文殊、普賢菩薩。東西山牆各繪一鋪,內容為“佛會圖”,包括佛、菩薩和飛天。壁畫瀝粉堆金,疊暈烘染,色澤艷麗,線條流暢,人物形象准確生動,營造出一派有人間情味的佛國仙境。根據創寺后豎立的楞嚴經幢上的文字記載,壁畫由“畫士官”和“畫士”等十五人共同完成。這些畫師無疑具有官方畫匠的身份背景,其作品也代表了明代早期壁畫創作的較高水平。工筆畫家潘絜茲先生曾感嘆:“平生所見壁畫甚多,當推法海寺第一。”

“帝釋梵天圖”繪於大殿北壁的殿門兩側。東側起首為“梵天”和三天女像,其后為手持琵琶的“持國天”(東方天王)和手持長劍的“增長天”(南方天王)。隨后為三眼八臂的“大自在天”、左手持如意珠的“功德天”及部屬。再后是雙手持笏的“日天”和三面八臂的“摩利支天”。最后是持稻谷花的“水天”,持笏的“龍天”和作善相的“密跡金剛”。

西側起首為“帝釋天”和三天女像,其后為捧塔的“多聞天”(北方天王)和持羈索的“廣目天”(西方天王)。隨后為持樹的“藥草樹林神”和二臂合掌六臂持法器的“妙音天”。再后是持笏的“月天”和右手持扇、左手輕撫愛子的“訶利帝母”。最后為左后持斧的“風天”,持笏的“焰摩天”和作怒相的密跡金剛。

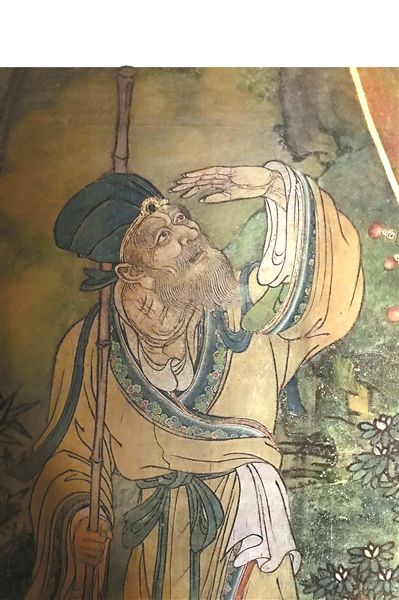

整鋪壁畫似乎以長卷的形式徐徐展開,三十五個人物三五成組,互相呼應,以行進的姿勢緩緩前行。場面宏大,大而不亂,且不乏動感。可以特別關注“訶利帝母”和愛子的形象,母親的慈愛和幼童的天真躍然壁上,令人難以忘懷。“諸天”中間隱藏著一些動物,有狐狸、野豬、豹子、獅子等,穿插跳躍期間,生動活潑,起到很好的調劑作用,皮毛繪制之細,嘆為觀止。

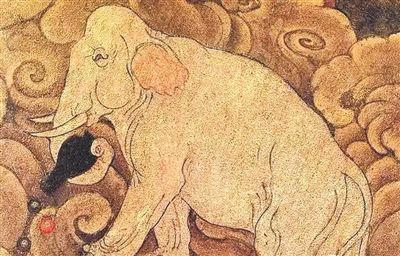

“三大士圖”繪於殿內扇面牆背后。中鋪畫水月觀音,右鋪是文殊菩薩,左鋪為普賢菩薩。水月觀音周圍有善財和韋馱,文殊、普賢菩薩身側有供養的信士,以及馴獅人和馴象人,這是法海寺壁畫中最為精妙的一組。今年年初造訪印度阿旃陀石窟,看到白象本生壁畫時,我一下就想到法海寺三大士壁畫中普賢的坐騎六牙白象。看白象的神情,多麼溫順,多麼慈悲,仔細端詳它的眼睛,似乎能看到絲絲淚光。

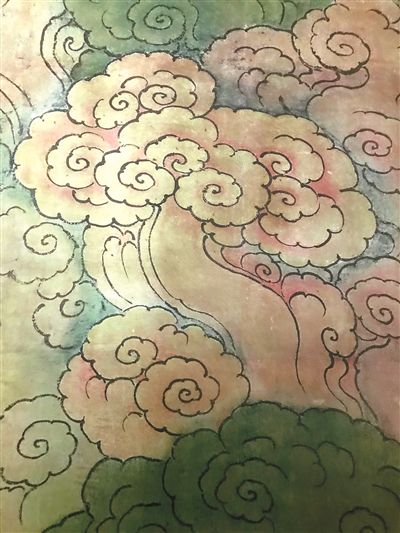

三大士中的水月觀音像無疑是明代佛道畫中的上品。畫面中,清泉和淨瓶,綠竹和牡丹,鸚鵡和金犼相映成趣。菩薩輕衣薄衫,面帶慈祥,雍容可親,優雅安詳地端坐在空蒙的雲氣之間。亂風中,瓔珞襟帶在肆意地飛舞,菩薩卻悠然自在,巋然不動,動靜之間,形成鮮明的對比。

水月觀音的披紗非常神奇,遠看十分輕薄、欲隱欲現﹔及至近觀,可以發現這些都是極為細密的線條勾畫成的網,披紗上還有六棱形的花瓣。這些花瓣都由金線組成,運用瀝粉堆金工藝,使得花瓣散發著金光。畫家用非常細的筆來畫紗上的絲,一小朵花,有放射性的48根線,能細到這個程度,上百個,連起來,變成一個透明的紗巾,表現出透明的質感。透過紗,能清晰看到皮膚。描繪之細,叫觀者匪夷所思。這種畫法在四川新津觀音寺壁畫中也能看到,應屬當時畫工最極致的技法了。

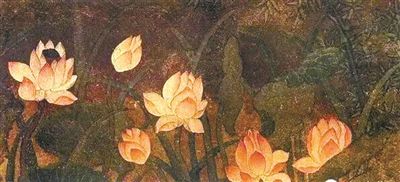

與其他幾鋪壁畫接受獨立觀賞和崇拜的性質不同,東西山牆上的“佛會圖”是作為十八羅漢雕塑的背景,主要為了烘托氣氛而繪制的。因此人物形象較小,筆法也較為內斂,風格以裝飾性為主。可以特別注意人物下方以重彩描繪的各式花草,有蓮花、月季、芭蕉、牡丹、百合等,線條勾勒成熟准確,色澤艷麗,暈染也恰到好處,題材雖只是小品一類,卻精工細繪,毫無匠氣,體現了畫師們的高超技藝。

3

清代康熙年間,法海寺曾被大修,賜給蒙古來的活佛,成為喇嘛廟。清末,北京的嵩祝寺、法淵寺、智珠寺和法海寺都是由同一位蒙古活佛管理的。民國時,法海寺雖然敗落,但大殿內的壁畫被外國游客發現后,由德國攝影師拍成照片公開出版,所以法海寺在北京的知識界和文化界的名氣很大。中華人民共和國成立后,國家很早就開始對古寺進行保護,1953年曾撥款大修。當時大殿內除壁畫之外,佛像和法器都保存完整。可惜在“文革”期間,已是北京市文保單位的古寺還是遭到沖擊,不僅殿內佛像蕩然無存,法器也多有缺損。1985年,法海寺正式對外開放。

除了明代壁畫,東配殿內展出的梵文經咒鐘,值得一觀。銅鐘鑄於1447年,原來懸於大殿之內。銅質精純,外觀優美,風格與形制和北京覺生寺內的永樂大鐘相近。鐘身滿鑄梵文經咒,鐘內最下緣一圈是藏文咒偈。在集資鑄鐘的人名中,赫然可見當時炙手可熱的大宦官王振之名。大雄寶殿前的兩棵古白皮鬆也值得一提,樹齡據說已逾千年,可稱活著的“文物”,它們就像兩位鐵甲衛士,守護著殿內的寶藏。

法海寺最近的一次維修兩年前剛剛完成。需要說明的是,欣賞壁畫真跡需要另買門票,票價100元,有專職講解員全程陪同導覽。為了保護古代壁畫,大殿內光線極其昏暗,寺院提供手電,但為了欣賞到更多壁畫細節,可以自備冷光源的手電。在黑漆漆的大雄寶殿,打著手電筒觀摩壁畫真跡,確有某種富有崇高和神秘氣息的宗教儀式感。當慘白的燈光,由水月觀音低垂的眼瞼,隨著飄逸的白紗,滑向豐腴的指尖時,你仿佛真實地觸摸到她的法身。(劉昂)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量