5000多年前中國先民已育蠶制絲

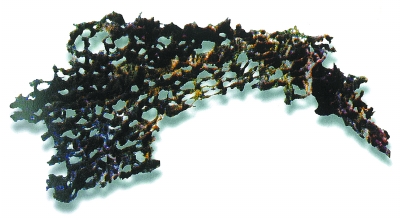

▲青台遺址出土的絲織品殘片

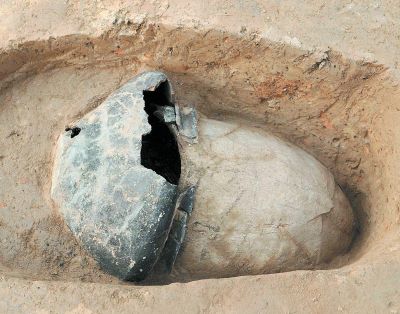

汪溝遺址出土的瓮棺內有炭化絲織品的痕跡

中國是世界上最早飼養家蠶、繅絲織綢的國家。絲綢作為中華文明的重要載體,在世界歷史中發揮了重要作用。絲綢起源一直是研究者十分關注的課題,我國絲綢的起源在哪裡?絲綢最早的用途是什麼?

12月3日,“紡織品文物保護國家文物局重點科研基地(中國絲綢博物館)鄭州工作站揭牌儀式”在河南鄭州滎陽青台遺址舉行,今后,中國絲綢博物館將與鄭州市文物考古研究院深入開展絲綢之源研究。記者同時獲悉,在河南鄭州發現了目前中國最早的絲綢,中國絲綢的起源時間或在仰韶文化時期。

據記載,黃帝妃嫘祖“始教民育蠶,治絲繭以供衣服,而天下無皴瘃之患,后世祀為先蠶”。考古發現表明,中國可能在裴李崗文化時期就已經出現絲蛋白,仰韶文化遺址內出土尖底瓶及部分陶罐的外表飾有線紋,個別器物底部發現有布痕,表明紡織技術在新石器時代中期甚至更早階段已經較為發達。黃河流域的河南滎陽青台遺址(距今5300年—5500年)出土的羅織物是中國迄今發現最早的絲織品,浙江湖州錢山漾(距今4200年)出土的絹片和絲帶是長江流域出土最早、最完整的絲織品。

為推動中國絲綢起源研究,2015年以來,鄭州市文物考古研究院與中國絲綢博物館聯合向國家文物局申請“尋找中國絲綢之源”項目,分別在滎陽青台、汪溝和鞏義雙槐樹等相關黃河流域仰韶文化遺址開展工作。2017年和2019年,中國絲綢博物館科研團隊利用自主研發的技術對滎陽汪溝遺址瓮棺內提取的炭化織物的纖維材質和組織結構進行鑒定,根據觀察發現,這些纖維遺存紗線較細,是四經絞羅織物炭化后的痕跡,可以確認絞經織物是絲織品的殘存。

“這與20世紀80年代青台遺址出土的織物屬於同類絲織物。”鄭州市文物局局長任偉表示,汪溝遺址與青台遺址絲綢的發現,確切証明了早在5000多年前的仰韶文化時期,中國人已經開始養蠶制絲。結合仰韶文化時期的最新考古發現和科學檢測結果可知,鄭州出土的絲綢是迄今中國發現的最早的絲綢。

值得注意的是,絲綢在中國古代不僅具有實用意義,更是一種精神象征,寓意中國人生生不息的美好願望。

在汪溝遺址的12號瓮棺中,有一具被織物包裹的未成年人遺骸。經中國絲綢博物館科研團隊研究發現,這種織物正是絲綢,經過5000多年的洗禮,已經炭化、降解嚴重。

“這些在瓮棺中的絲織物,應該跟當時的祭祀和崇拜有一定的關系。”中國絲綢博物館館長趙豐介紹,瓮棺葬是當時比較普遍的幼兒墓葬形式,用絲織物包裹死去的兒童,體現了一種原始的崇拜。據推測,蠶的一生要經歷破繭而出、飛升上天的歷程。瓮棺中的小孩身上裹著絲綢,很可能是古人認為,用絲綢包裹可以像破繭而出的蠶一樣,讓去世的人擺脫身體束縛,實現靈魂飛升。

鄭州市文物考古研究院院長顧萬發介紹,絲綢的出現是中華民族進入文明階段的重要標志之一,絲綢的考古研究意義重大。尤其是在建設“絲綢之路經濟帶”的當下,絲綢的考古研究對延續歷史文脈、堅定文化自信都起到了重要作用。

更讓趙豐興奮的是,滎陽汪溝遺址瓮棺相關研究成果的出現,意味著考古技術運用的突破。“這次發現可以說是‘於無形中尋真跡’,技術成熟后,會推廣到河南其他早期遺址的研究工作中,學術意義十分重大。”趙豐說。

據介紹,紡織品文物保護國家文物局重點科研基地(中國絲綢博物館)鄭州工作站揭牌后,中國絲綢博物館與鄭州市文物考古研究院將以工作站為平台,加強考古單位與科研基地的協作,為鄭州地區的紡織品文物保護事業提供技術支持和人才保障,為探尋絲綢起源探索新的方法。

任偉表示,該科研基地為今后中國絲綢之源研究搭建了新的平台,標志著鄭州地區紡織品文物保護研究事業邁上新台階,也為鄭州市、河南省乃至全國保護傳承弘揚黃河文化搭建了重要平台。“下一步,中國絲綢博物館將通過系列創新方式,將鄭州文化利用絲綢載體傳播出去,講好鄭州的‘黃河故事’。”趙豐說。

紡織品文物保護國家文物局重點科研基地(中國絲綢博物館)鄭州工作站是繼我國新疆、西藏、內蒙古、甘肅工作站和俄羅斯工作站之后建立的第六個工作站。紡織品文物保護國家文物局重點科研基地主要開展紡織品相關文物分析檢測鑒定、傳統工藝與價值挖掘、紡織品文物保護修復關鍵技術研究等工作。(文/圖 記者 張瑩瑩)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量