高考結束了,來了解一下古代“高考”的加分利器吧

高考結束了,接下去就是學子們比拼分數的時候。要說高考隱藏的“加分項”,作文的書寫可以算其中一項。

歷年來,一些公布的高考高分作文除了文思敏捷、文筆優美外,還有一個共同的特點:字跡整潔怡人。這也不由得讓人想起在明清科舉考試中流行的“館閣體”。

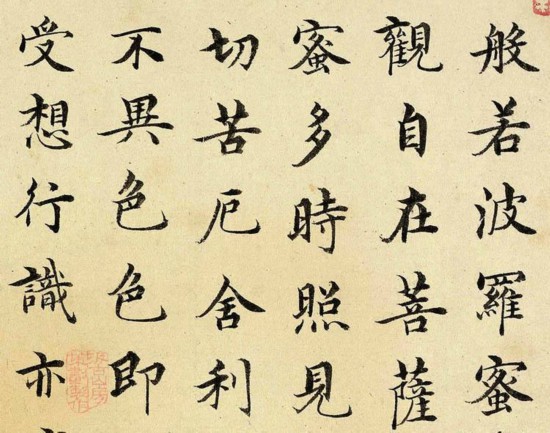

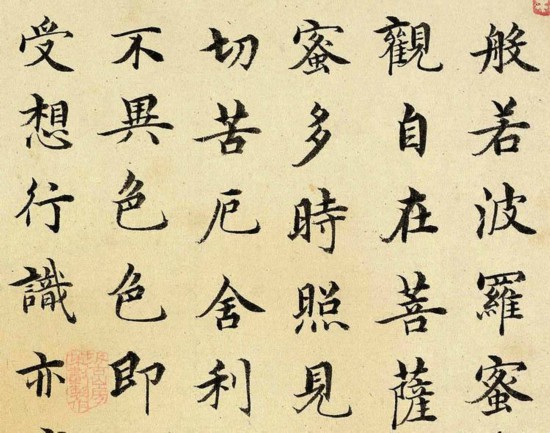

所謂“館閣體”,指流行於館閣及科舉考場的書寫風格,是一種方正、光潔、烏黑、大小一律的明代官場書體。明代稱“台閣體”,清代改稱“館閣體” 。

根據記載,明代初期,太祖朱元璋、成祖朱棣,由於個人喜好,都曾大力提倡書法,一時帖學大盛。成祖下詔求海內擅書之士,邀集於翰林院,倍加恩寵。明代開科選士時,皆用楷書答試卷,務求工整。字寫得欠佳者,即使滿腹經綸,也會名落孫山。這對當時書法藝術風貌產生過較大影響。因此,讀書人寫字,惟求端正拘恭,橫平豎直,整整齊齊,寫得像木版印刷體一樣,這就形成了明代的台閣書體,稱“台閣體”。

聽上去也是很合理。中國書法字體百花齊放,書寫者又往往個性裴然。在科舉考試中,如果一個個大才子把卷面寫得龍飛鳳舞,考官們是把時間花在欣賞書法作品上,還是用來努力看清每一個字?顯然,工整、統一的“館閣體”有助於解決這一科舉考試的閱卷問題,也有助於科舉考試中人才選拔的效率和公正性。

相傳,明代的大書法家董其昌,在參加科舉考試時,就曾因為寫不好館閣體而被淘汰。后來,他苦練書法,最終成為了明清兩代書法館閣體的模板。

不過,館閣體常常被不少現代書法界人士所詬病。原因在於,明清的科舉考試嚴格要求書寫必須以館閣體為標准,不論你願不願意,都必須練習這種字體,這在一定程度上限制了當時書法的發展。

更重要的是,館閣體尤其強調楷書的共性特點,要求按照規定的格式來寫,對字體的方方面面都有著一定的限制。這種“束縛性”和“刻板性”也讓許多追求個性恣意的書法藝術家所不齒。

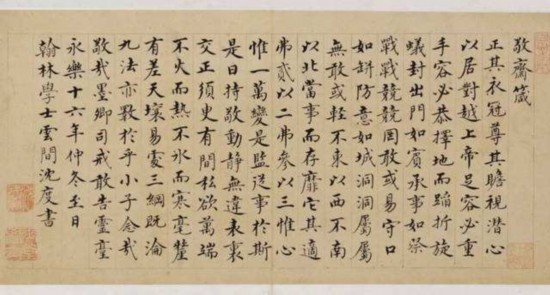

盡管相當多的人反對館閣體,但經過歷史的沉澱后,館閣體依然有其獨特的藝術價值。清朝張照的館閣體書法作品在當代就曾拍出過九千多萬元的價格。沈度的小楷作品《敬齋箴冊》,代表了館閣體中的最高水准。寫於永樂十六年的該作品,通篇結字勻停,行列齊整,氣格超邁,法度俱存,婉麗飄逸。

在業內人士看來,書法是藝術性與實用性的結合,館閣體更多地倒向了實用性,這是時代背景、書寫用途等諸多因素所催生出來的。

但不可否認的是,盡管館閣體存在缺陷,但卻仍然受到人們的歡迎,除了它的獨特藝術價值外,還因為它能夠體現出一個人對待書法的態度,因為它需要花大量時間去練。光這一點,就比很多隨便寫就的書法作品強百倍了。(李君娜)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量