書法之命在於應用

我和王振深感藝術之魅力,書法之有用,遂商定申請一公號,名“兩塊磚墨訊”,以此為平台與書友文朋通聲氣。

———莫言

莫言在膠萊河畔

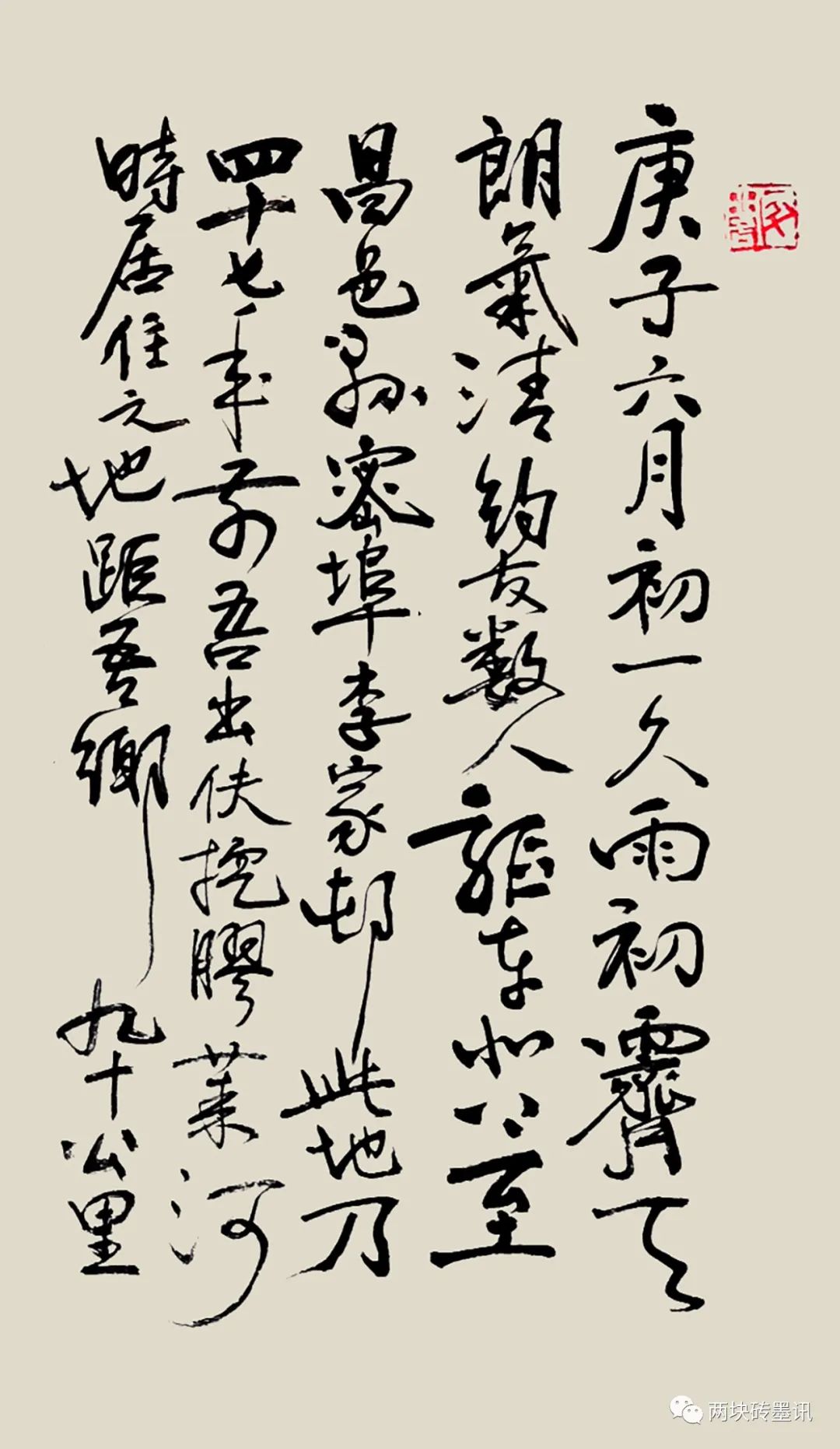

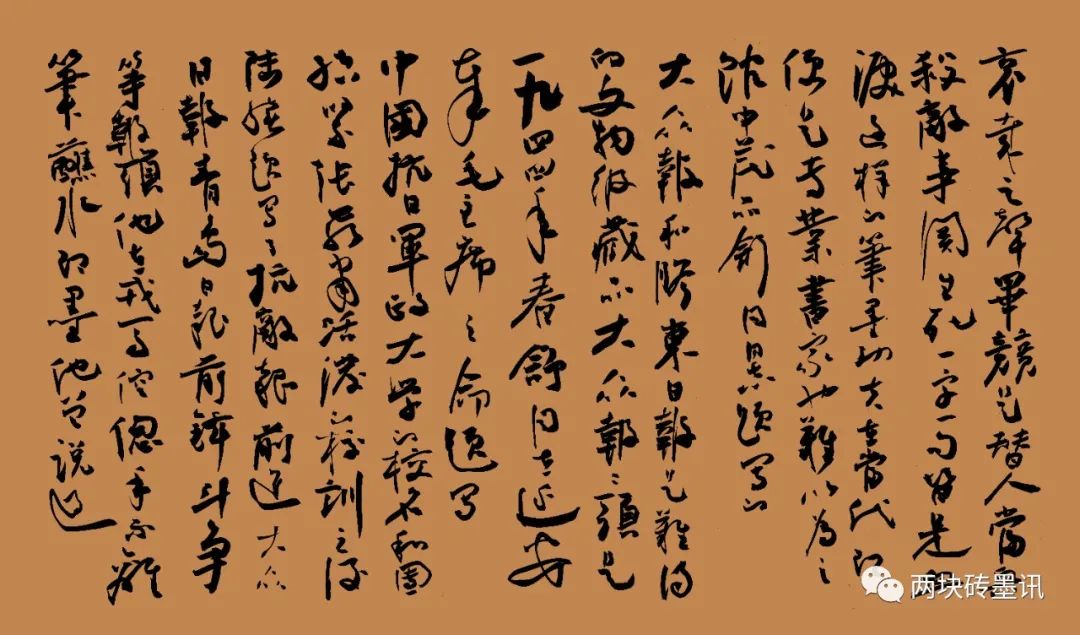

莫言親筆撰按語

釋文:

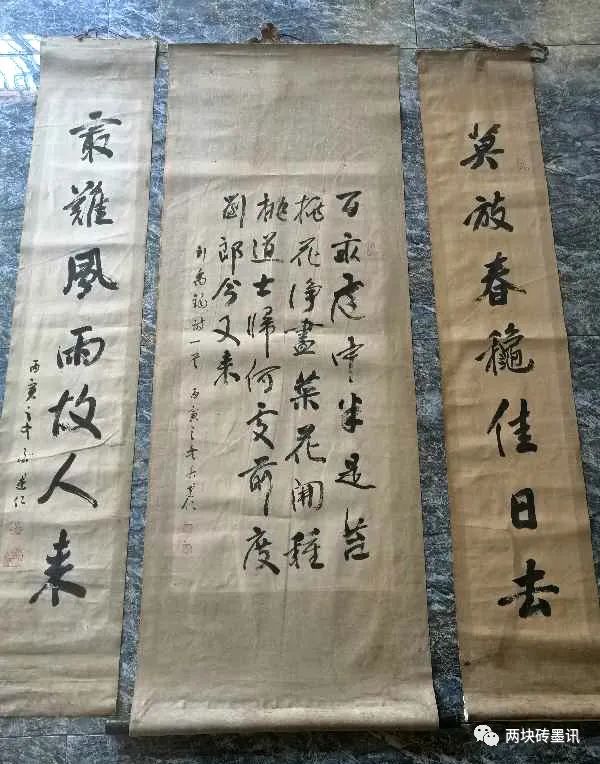

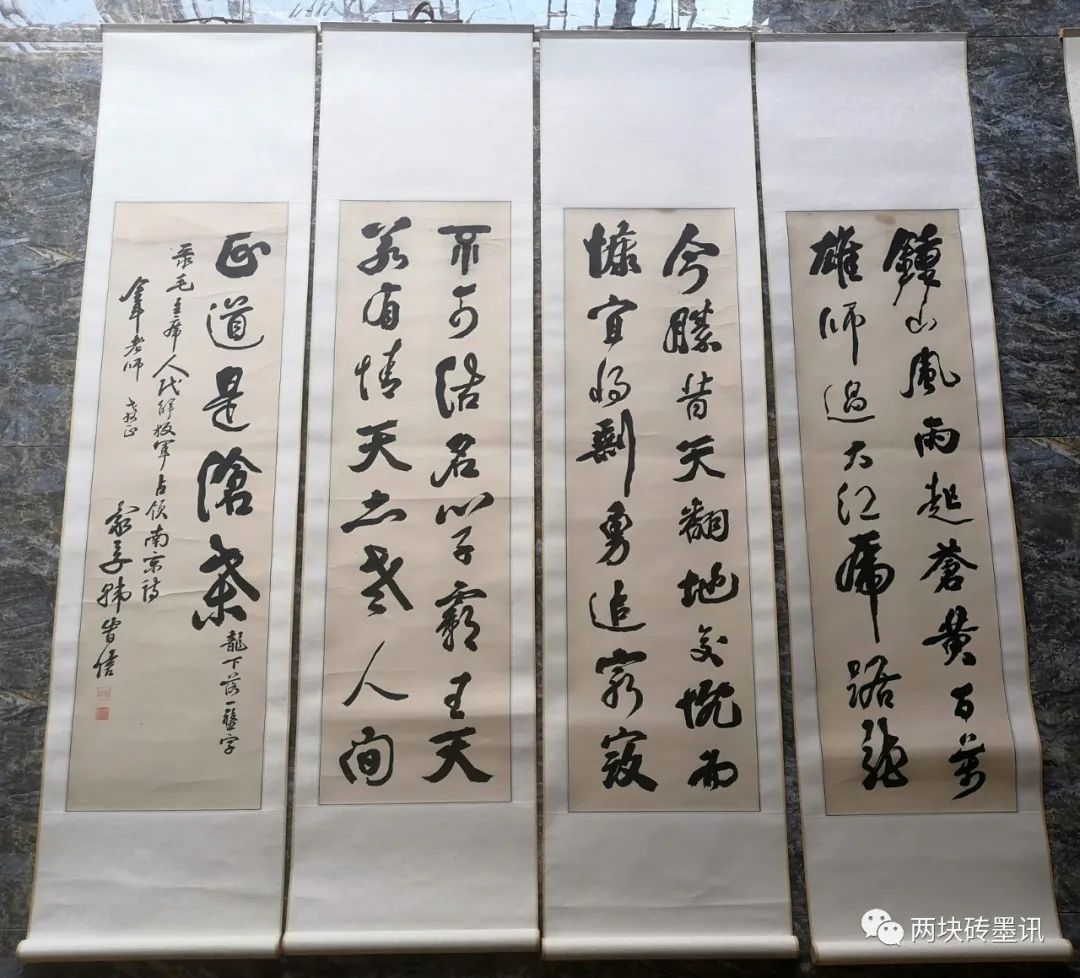

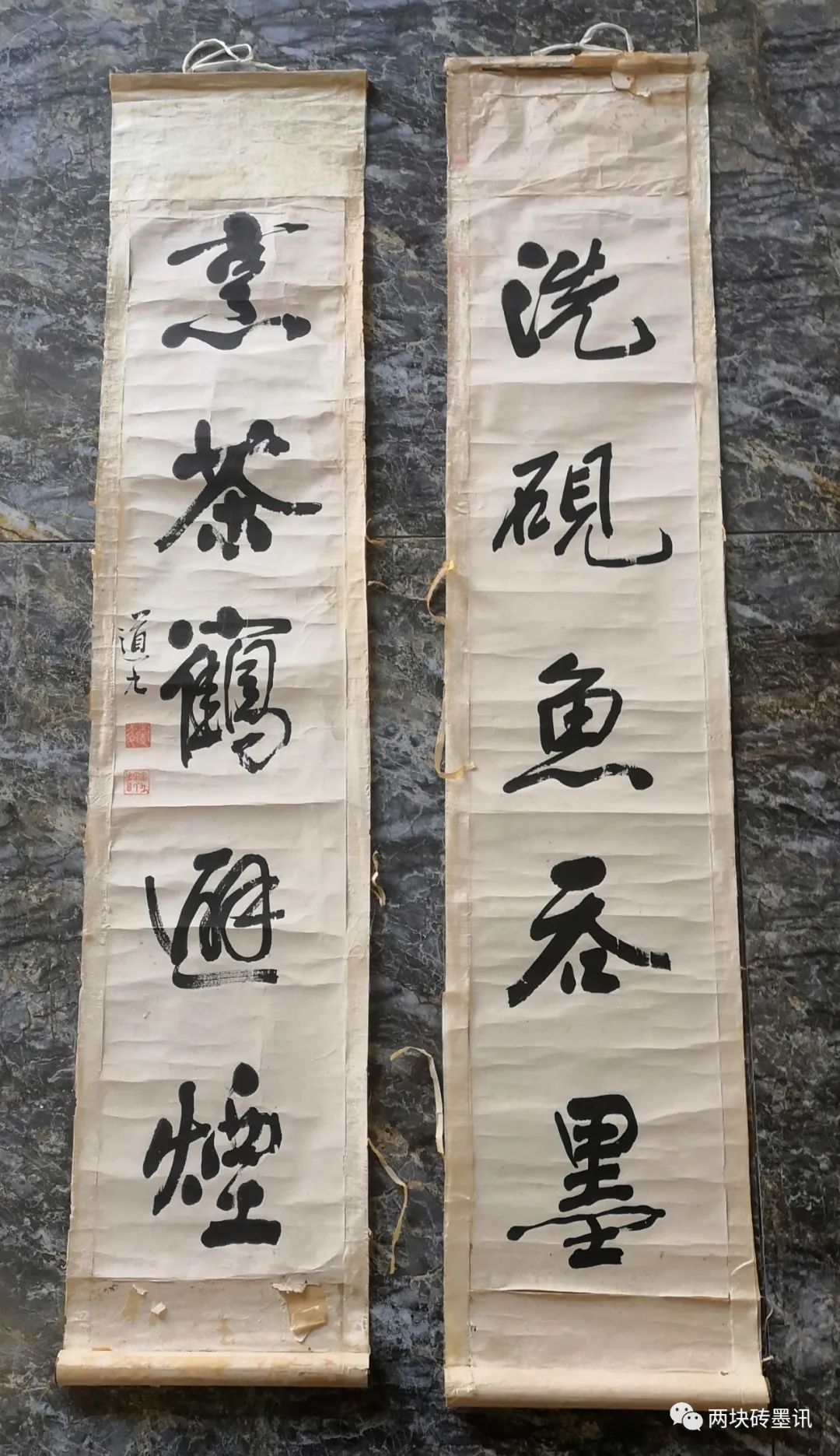

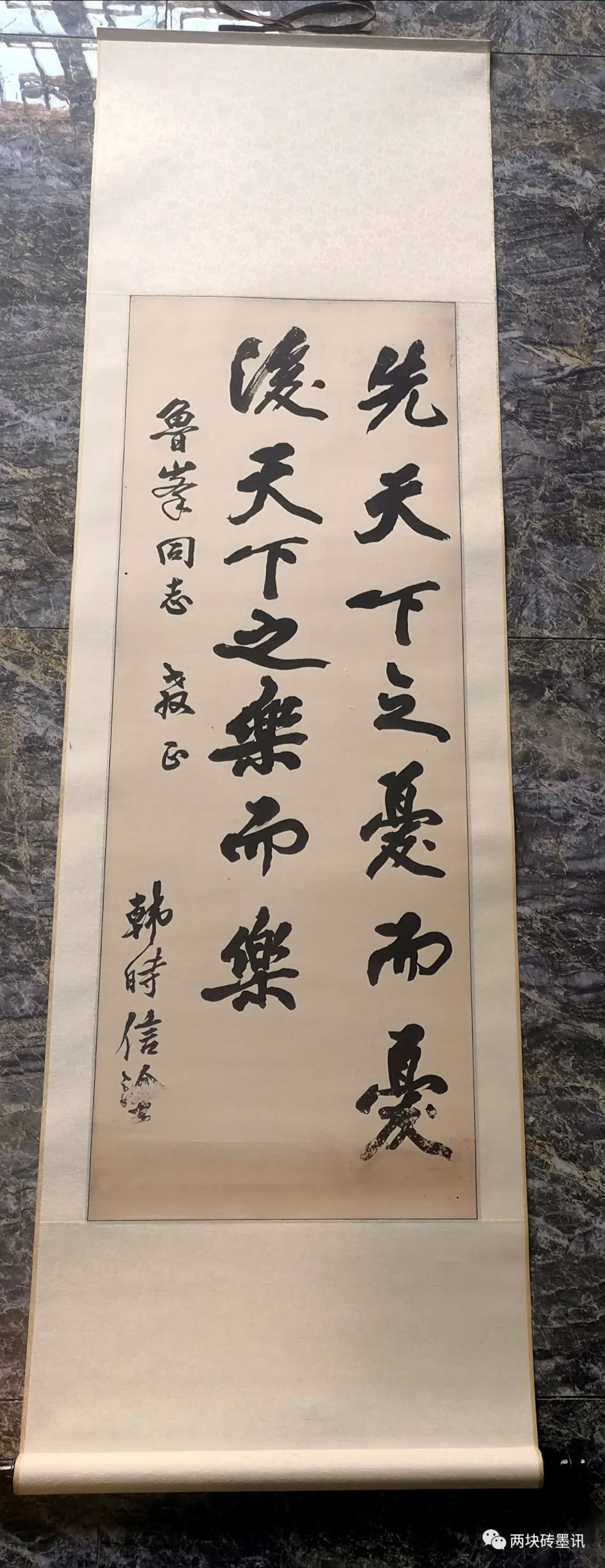

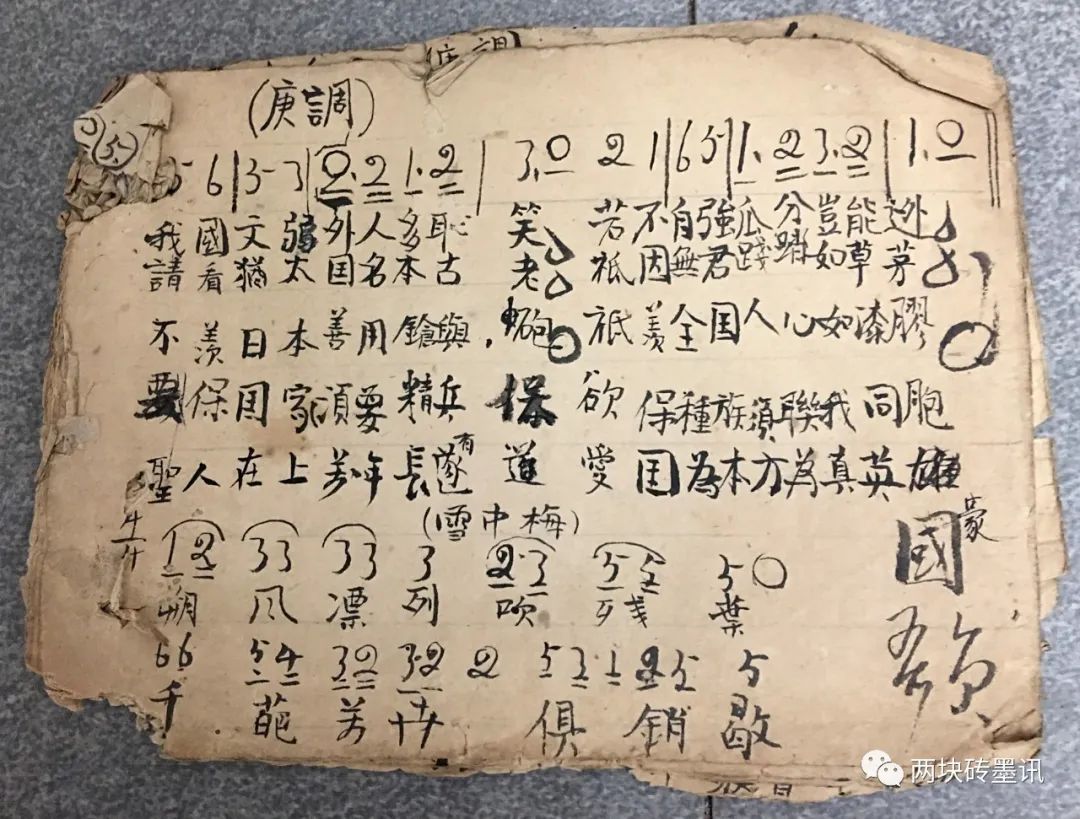

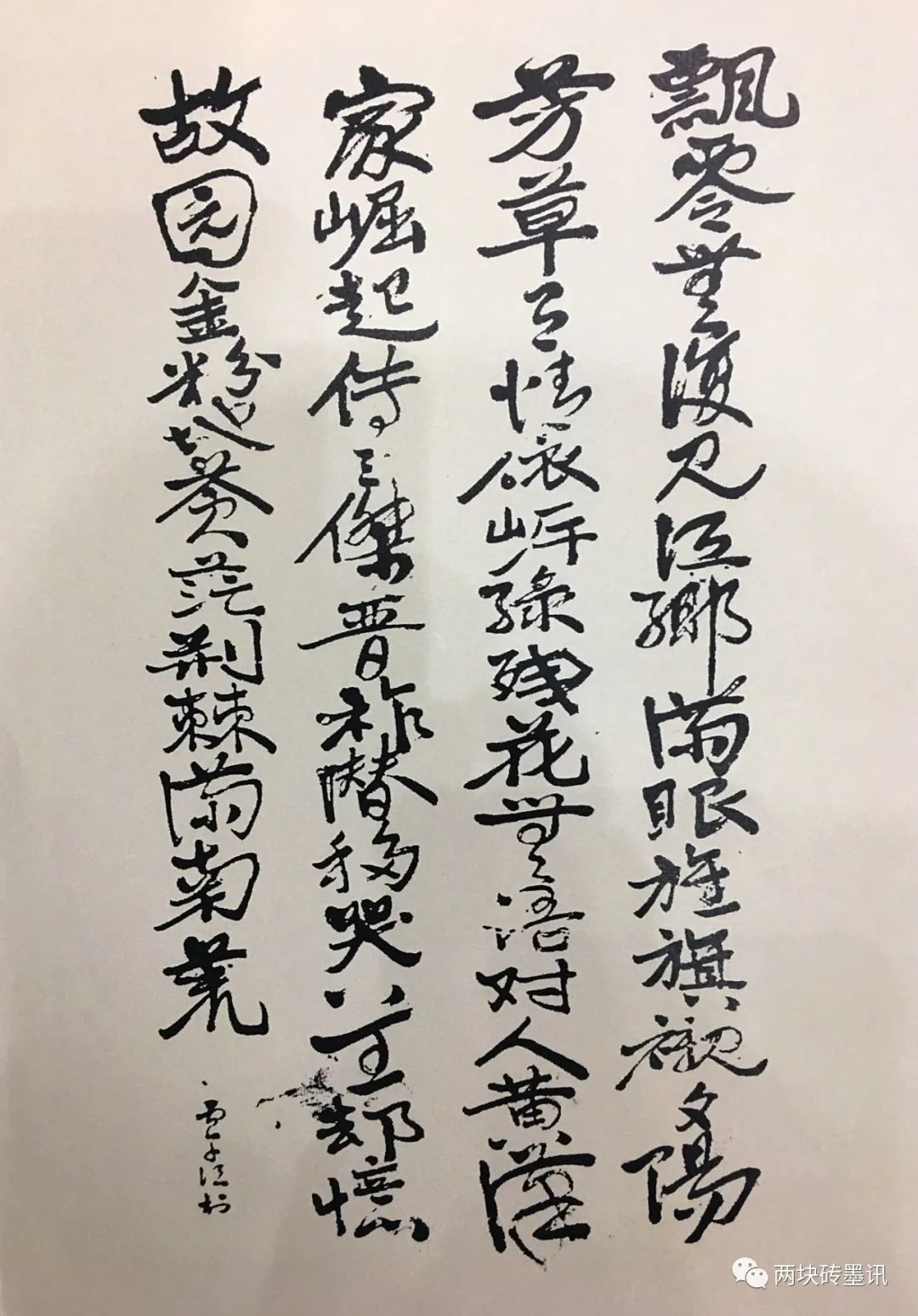

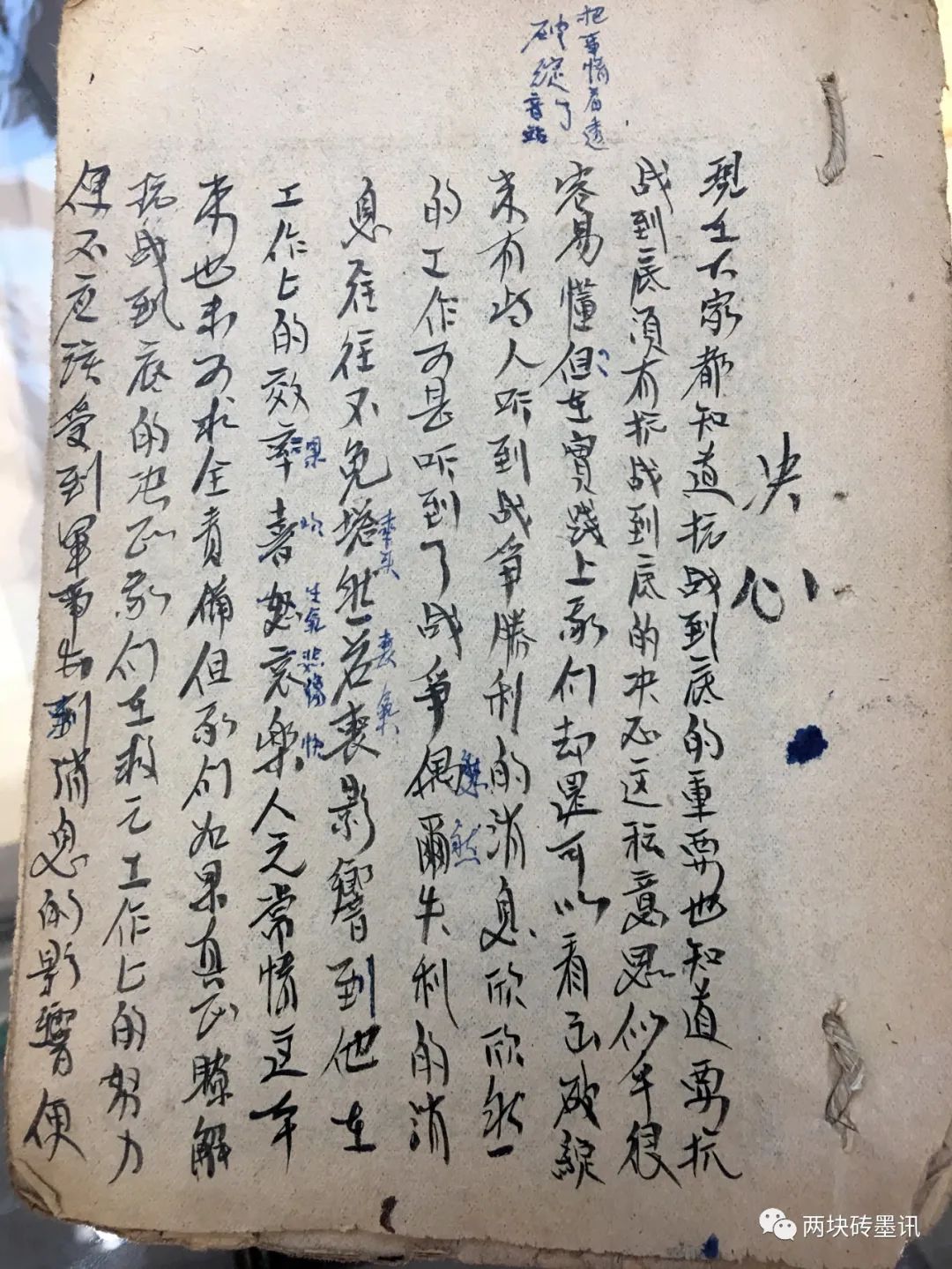

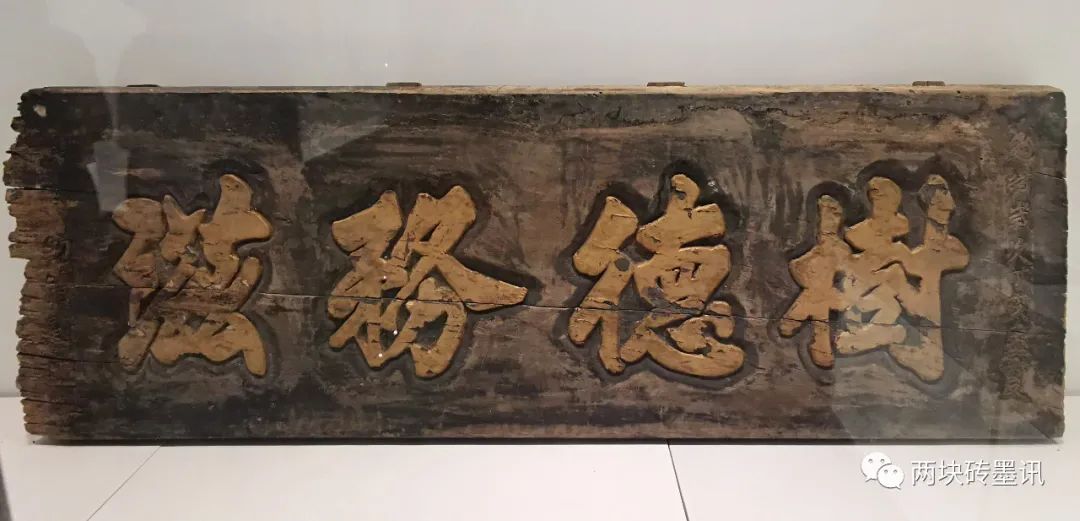

庚子六月初一,久雨初霽,天朗氣清。約友數人,驅車北上至昌邑縣密埠李家村,此地乃四十七年前吾出伕挖膠萊河時居住之地,距吾鄉九十公裡,村庄猶在,但面貌全非,唯村西高嶺和小學遺址依稀可見當年模樣。站在膠萊河畔見河水湯湯,稼禾青青,不由感慨萬千。憶起當年聞雞出工,披星歸棚,推車挑擔之苦恍若夢境。爾后又去參觀柳疃絲綢文化博物館與龍池渤海走廊革命斗爭陳列館。館中展陳內容感人至深處甚多,其中有一些本地名人書法和諸多實用性書寫,如契約、招牌、信函等引起我特別注意。伏惟書法之生命,之審美,之創新均在應用中得以體現與完成。二館中展陳之當年帳房先生、鄉紳、村賢之應用性書寫,今日視之均系上等書法。特選部分與讀者同賞。

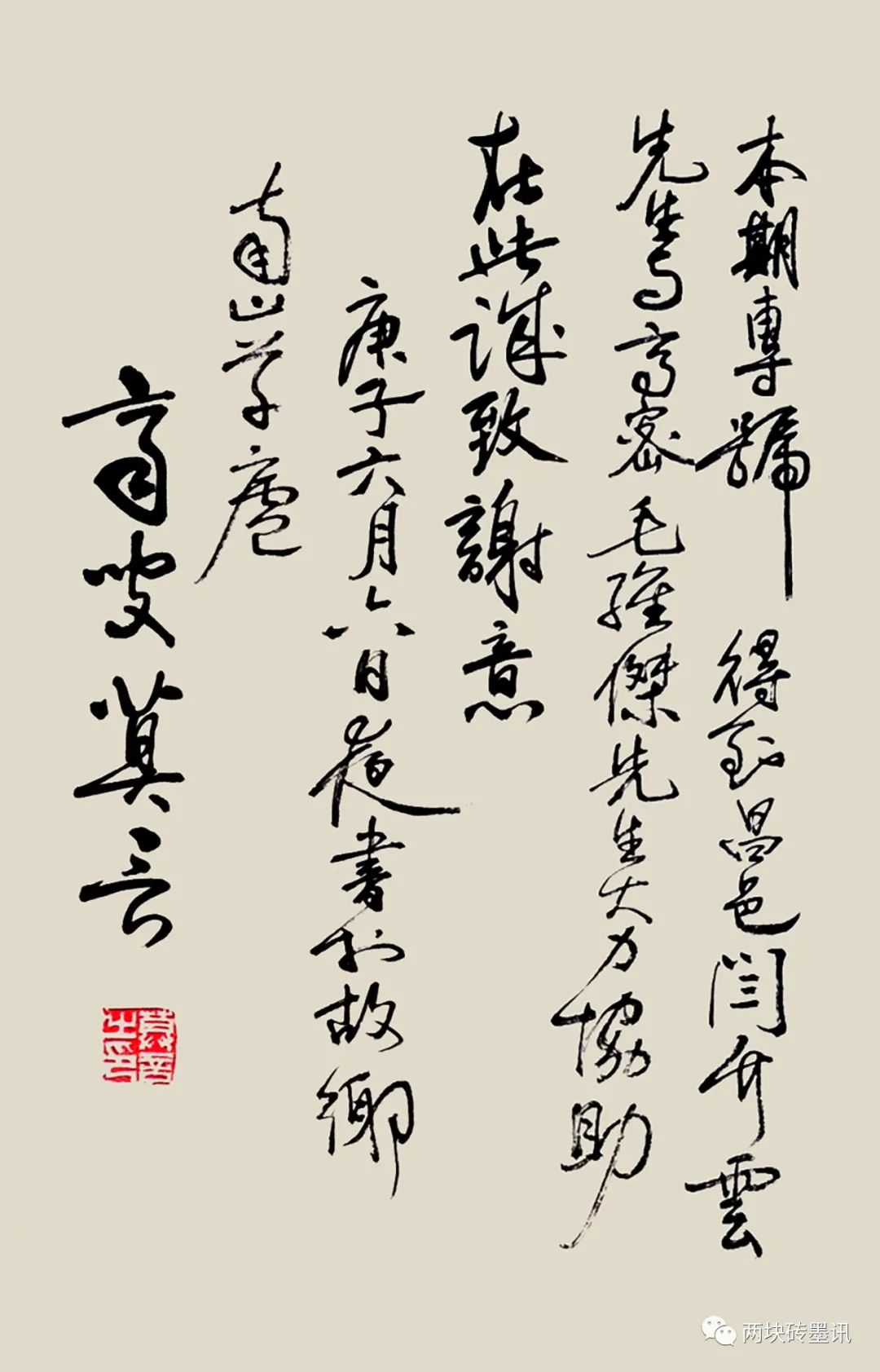

本期專號得到昌邑閆竹雲先生與高密毛維杰先生大力協助,在此誠致謝意。

庚子六月六日夜書於故鄉南山草廬

齊叟 莫言

(莫言 書)

王振題名

釋文:

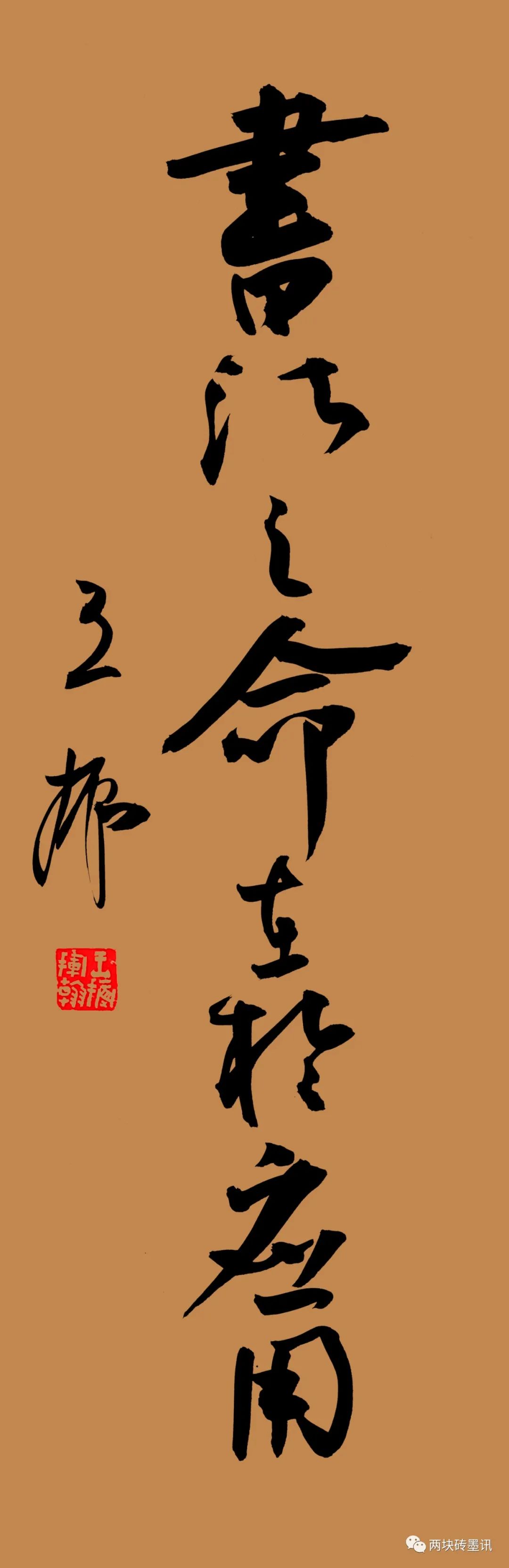

書法之命在於應用

王振

(王振 書)

書法之命在於應用

王振

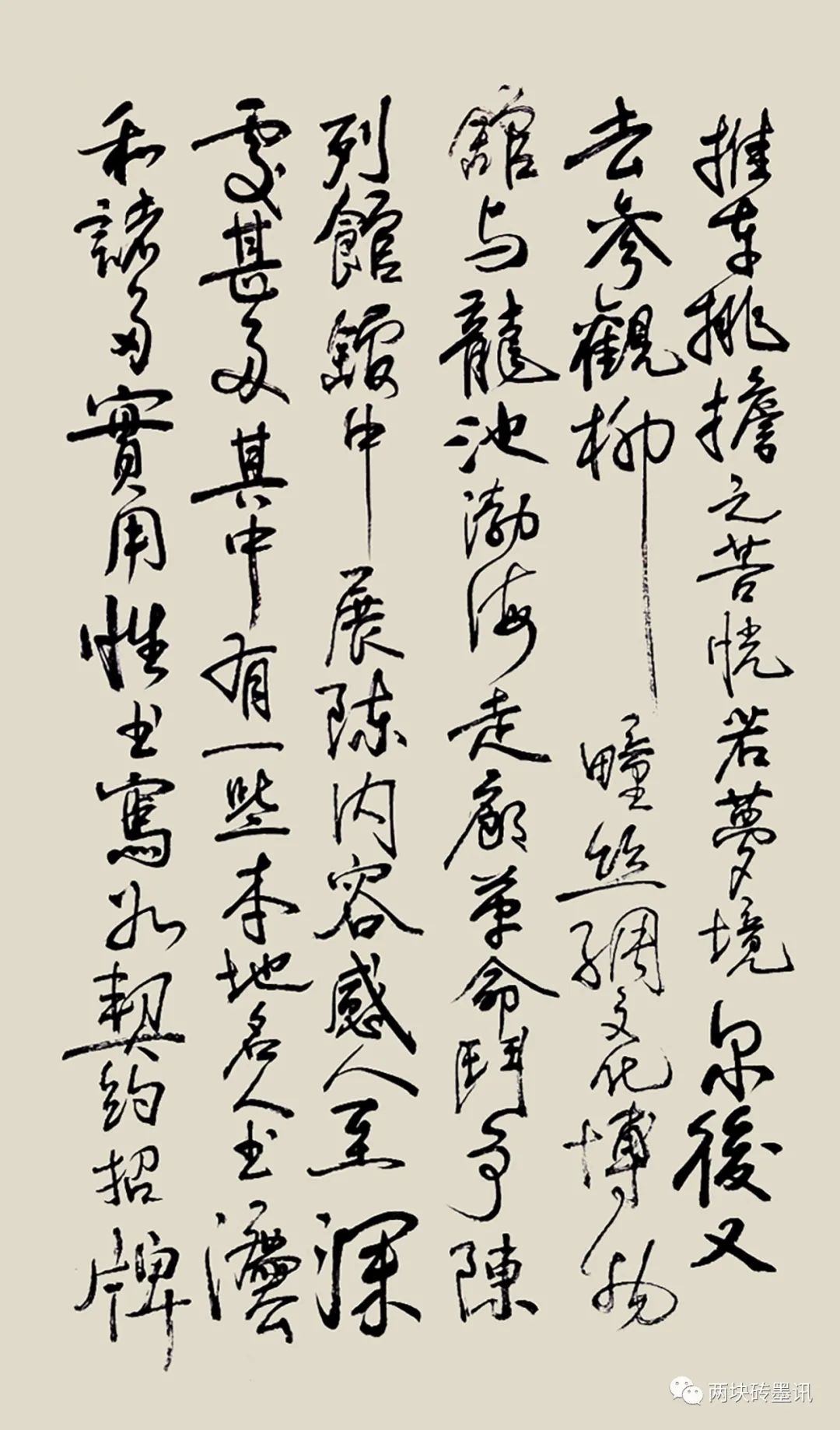

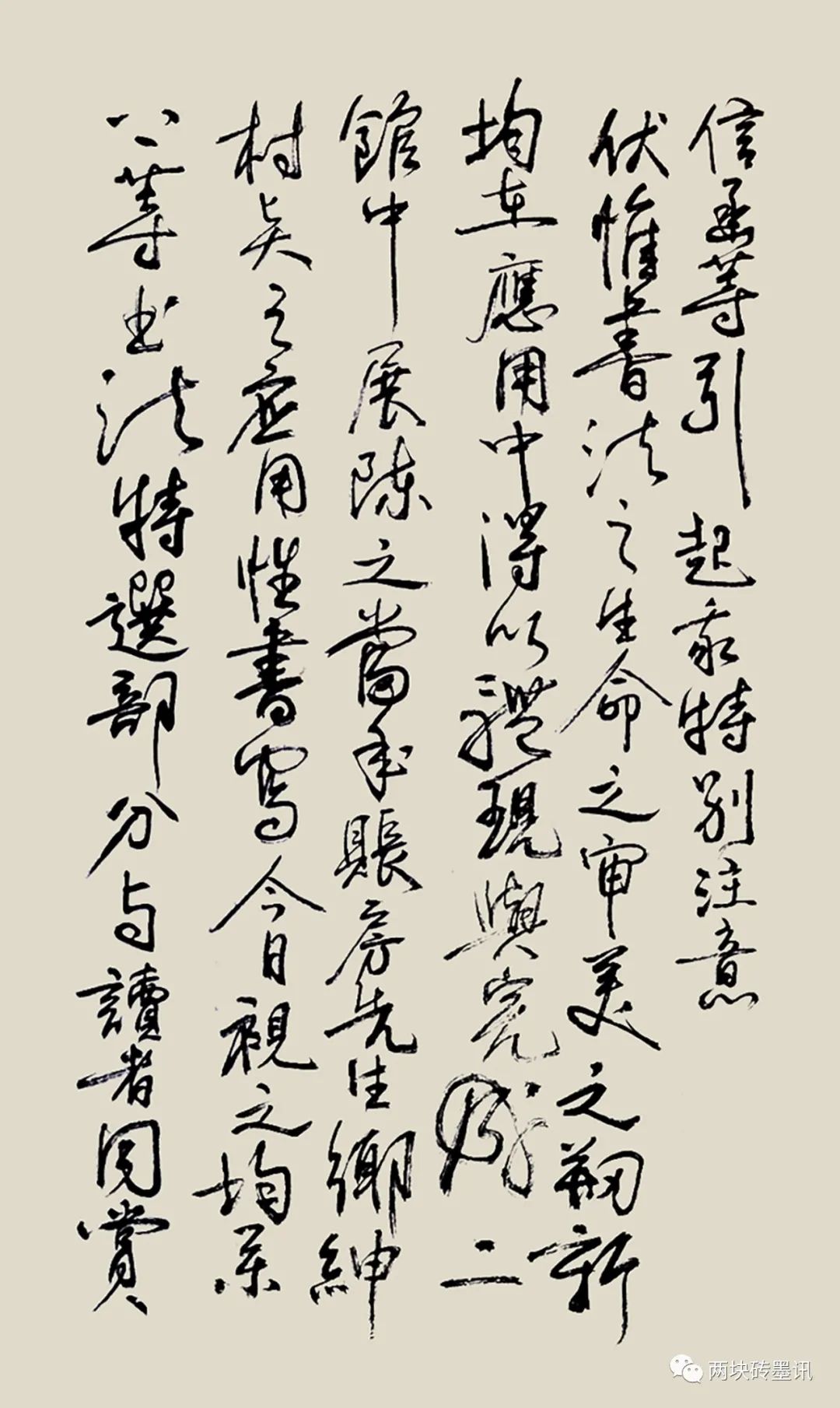

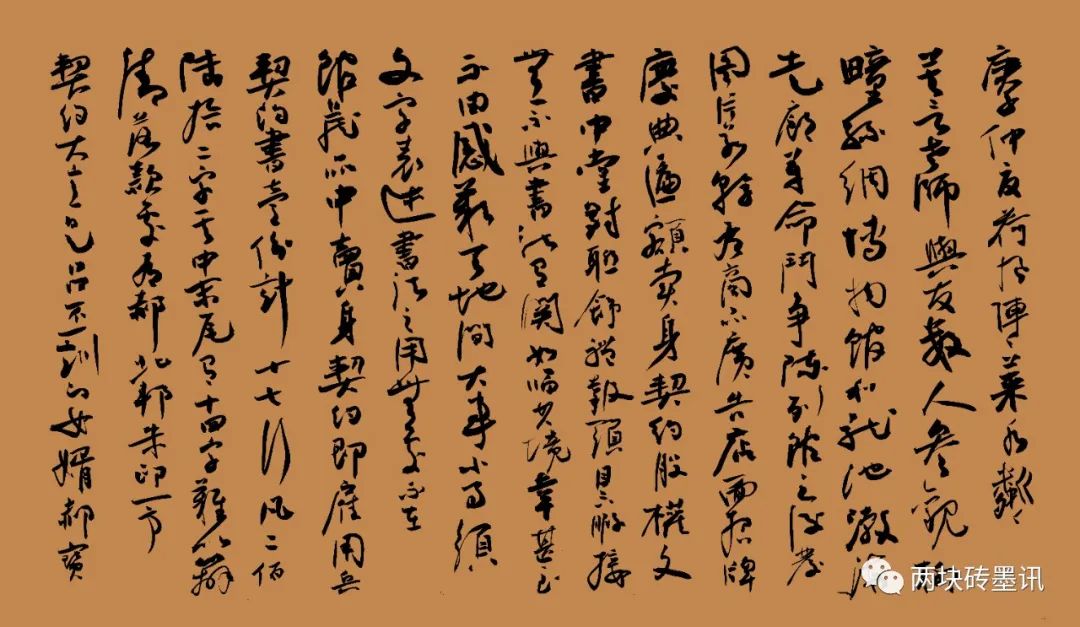

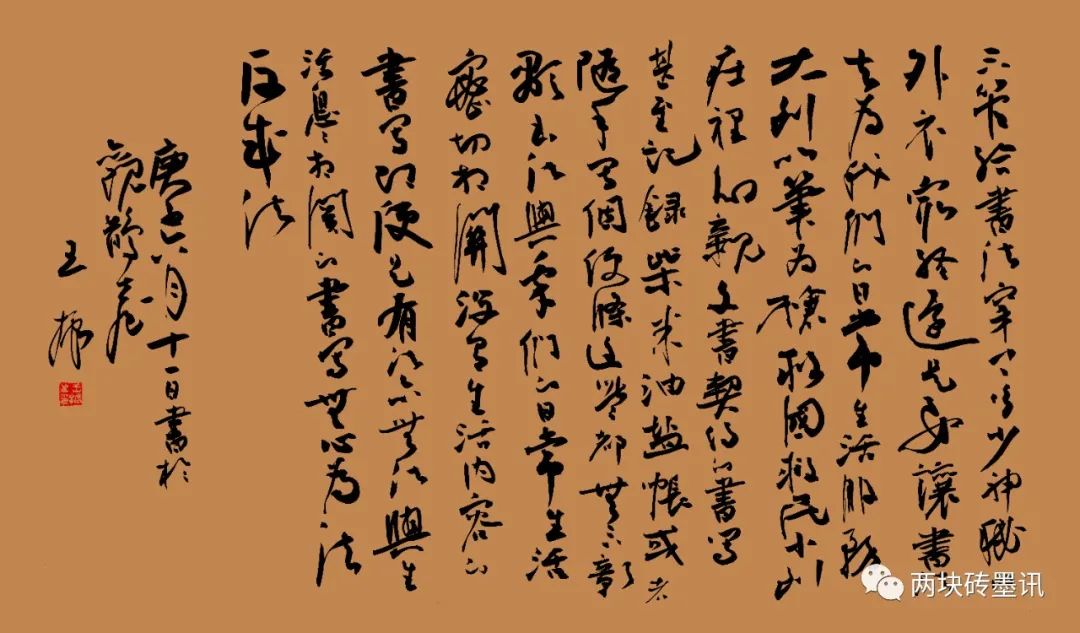

釋文:

庚子仲夏,荷風陣陣,萊水粼粼。莫言老師與友數人參觀柳疃絲綢博物館和龍池渤海走廊革命斗爭陳列館之后,發我圖片若干,有商品廣告、店面招牌、慶典匾額、賣身契約、股權文書、中堂對聯、舒體報頭等等,目不暇接,無一不與書法有關,如臨其境,幸甚至哉。不由感嘆天地之間大事小事均須文字表達,書法之用無處不在。

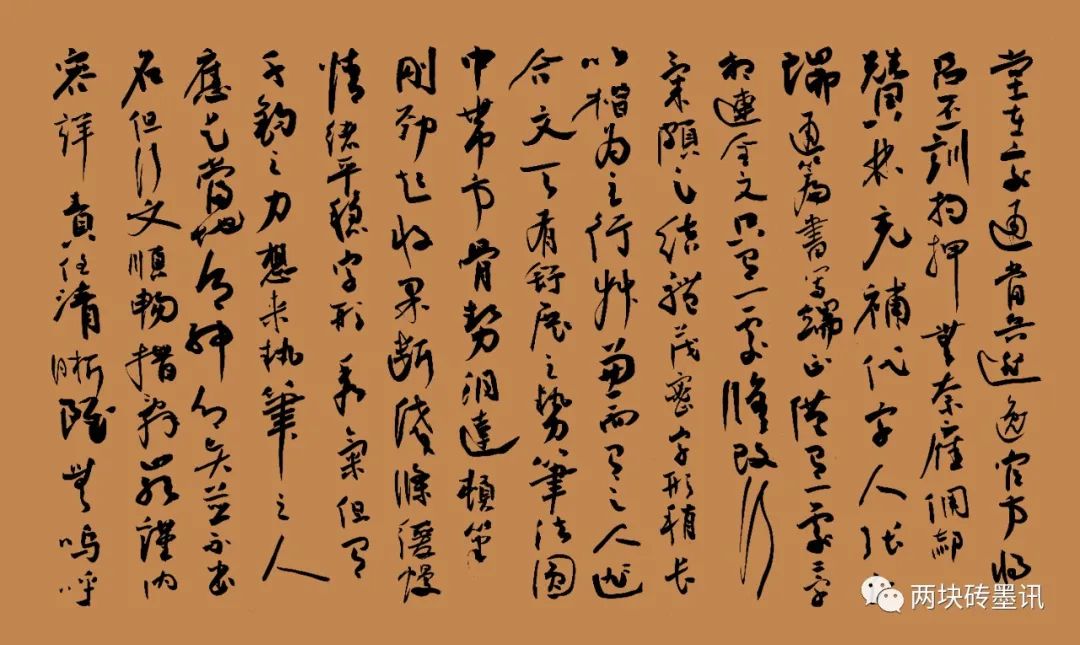

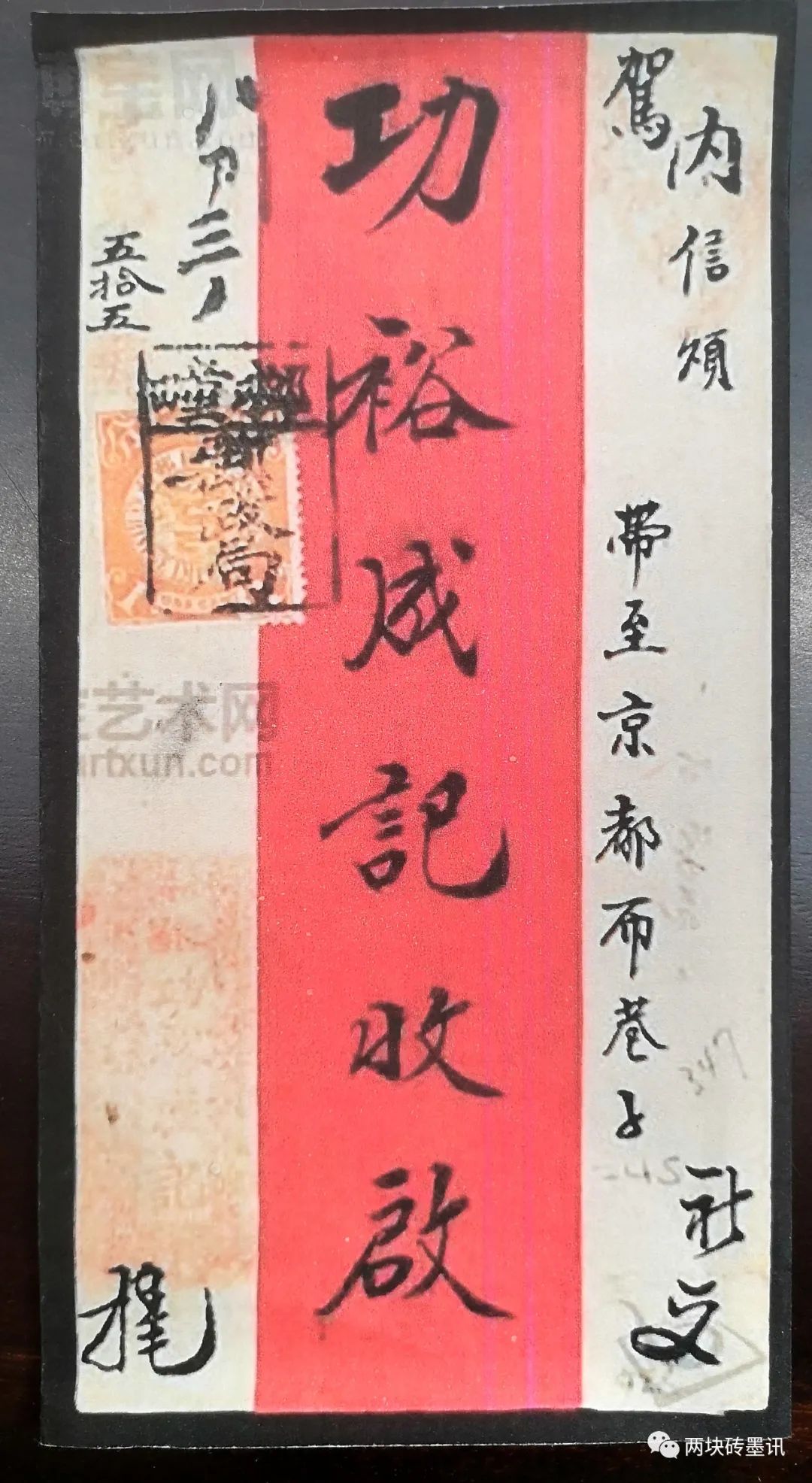

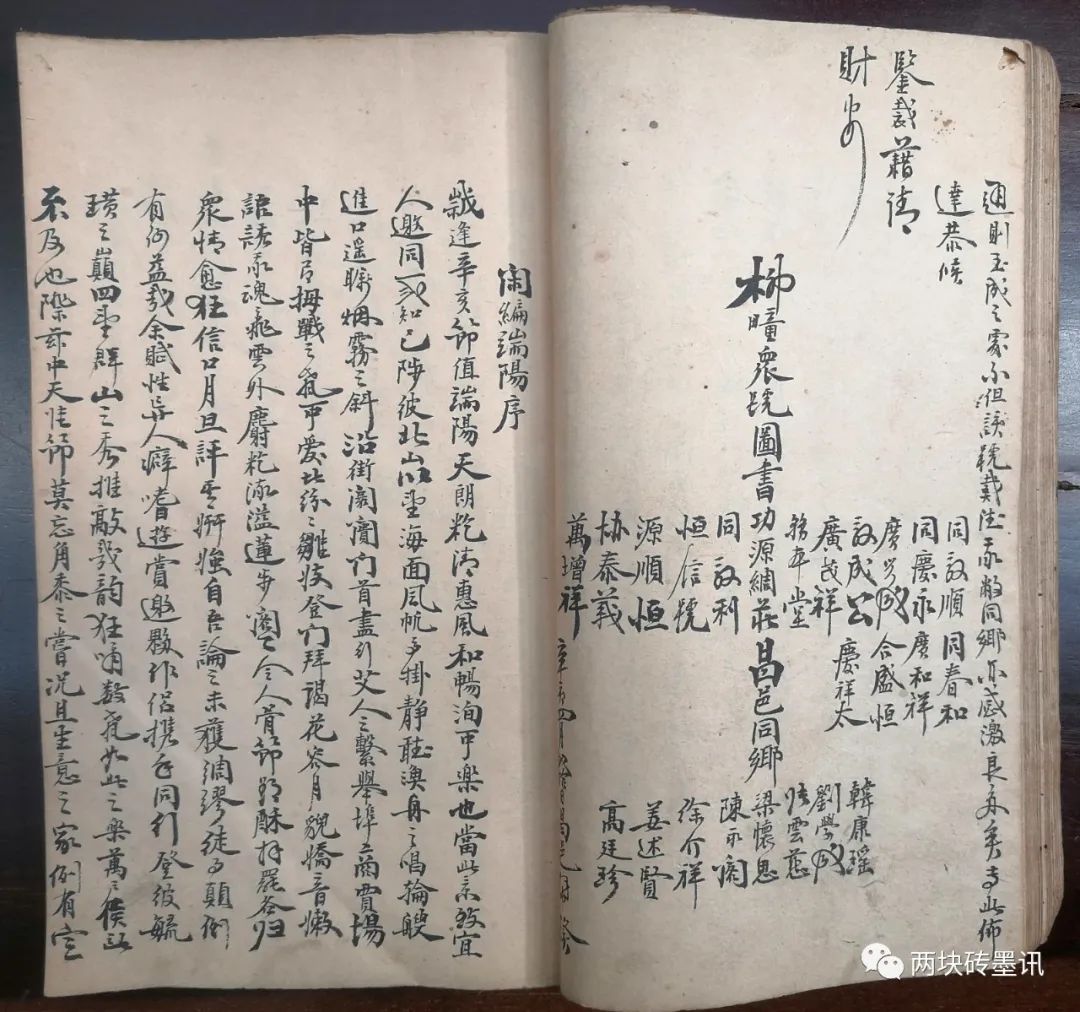

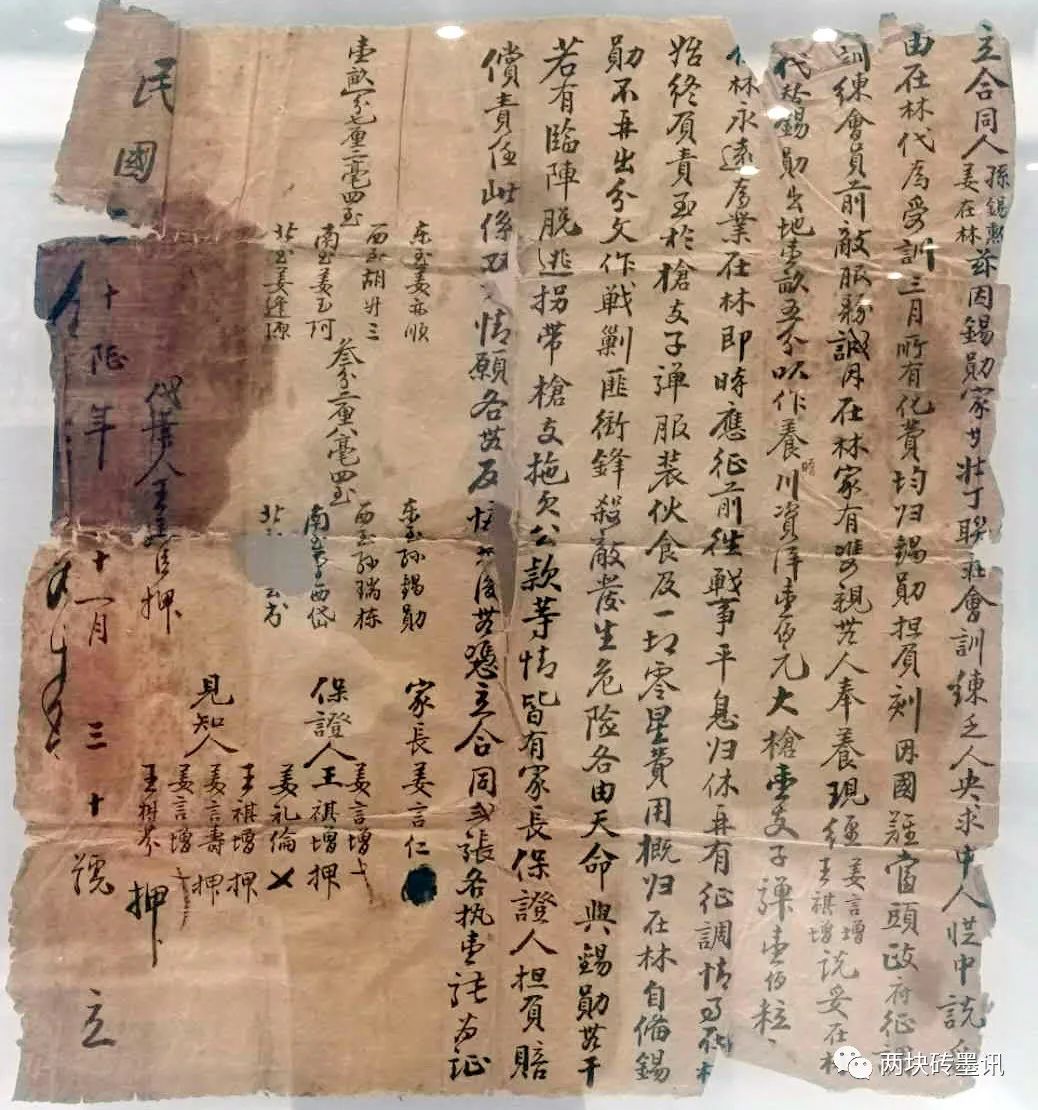

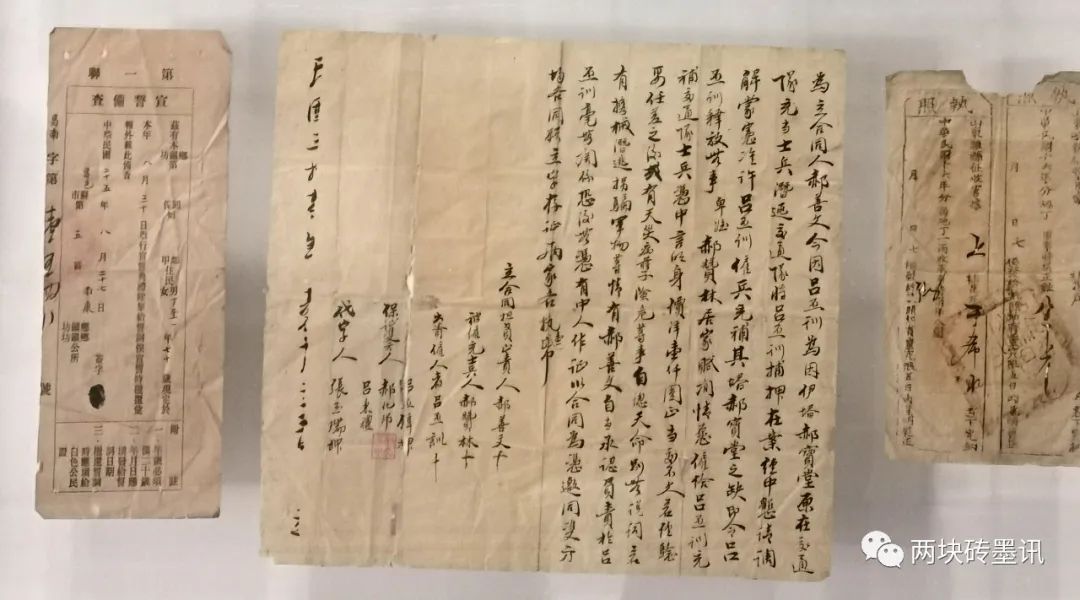

館藏品中《賣身契約》即《雇佣兵賣身契約書》一份,計17行,凡262字,其中末尾有14字難以辨認,落款處有郝北邦朱印一方。契約大意是呂丕訓的女婿郝寶堂在交通隊當兵逃逸,官方將呂丕訓拘押,無奈雇佣郝贊林充補。代字人張玉瑞。通篇書寫端正,僅有一處二字相連,全文隻有一處修改,行氣頗足,結體茂密。字形稍長,以楷為主,行草兼而有之。“人”、“逃”、“合”、“文”、“天”,有舒展之勢。筆法圓中帶方,骨勢洞達,頓筆剛勁,起收果斷,線條緩慢,情緒平穩,字形秀氣但有千鈞之力。想來執筆之人應是當地的鄉紳鄉賢,並不出名,但行文順達,措辭嚴謹,內容詳盡,責任清晰,雖無嗚呼哀哉之音,畢竟是替人當兵殺敵,事關生死,一字一句皆是血淚。這樣的筆墨功夫,在當代即便是專業書家也難以為之。

館中藏品舒同同志題寫的《大眾報》和《膠東日報》是難得的文物級藏品。《大眾報》報頭是1944年春,舒同同志從延安到山東分局工作后題寫的,更名為《膠東日報》后又重新寫了報頭。1937年春,舒同在延安奉毛主席之命題寫《中國抗日軍政大學》的校名和團結緊張、嚴肅活潑的校訓之后,陸續題寫了《抗敵報》、《前進》、《大眾日報》‵《青島日報》、《前鋒》、《斗爭》等報頭。他在戎馬倥傯,手不離筆,蘸水即墨。他曾說過,戰爭年代沒有筆墨,拿一塊能吸水的棉布纏起來當筆,蘸點顏色就能寫字,很多報頭都是這樣在抗戰前線寫出來的。一點一畫皆是刀槍劍戟﹔一字一句都是戰斗的號角。每一篇題詞都充滿著勇於獻身的精神和戰勝敵人的決心。他說那時的工作就是宣傳黨的政策團結群眾如何去打敵人,書寫的是我們的任務,我們的理想,不只是一個簡單的字,書寫完全為了表達,早已忘記了技法。毛主席夸獎舒同同志的書法:好看,大氣,有風骨。

由此兩件藏品讓人想到,不管給書法穿上多少神秘的外衣,最終還是要讓書法去為日常生活服務。大到以筆為槍救國救民,小到庄裡鄉親文書契約的書寫,甚至記錄柴、米、油、鹽的帳,或者隨手寫個便條,這些都無不彰顯書法與我們的日常生活密切相關。沒有生活內容的書寫,即便是有法亦無法,與生活息息相關的書寫無心為法反成法。

庚子六月十一日書於觀鵲台

王振

(王振 書)

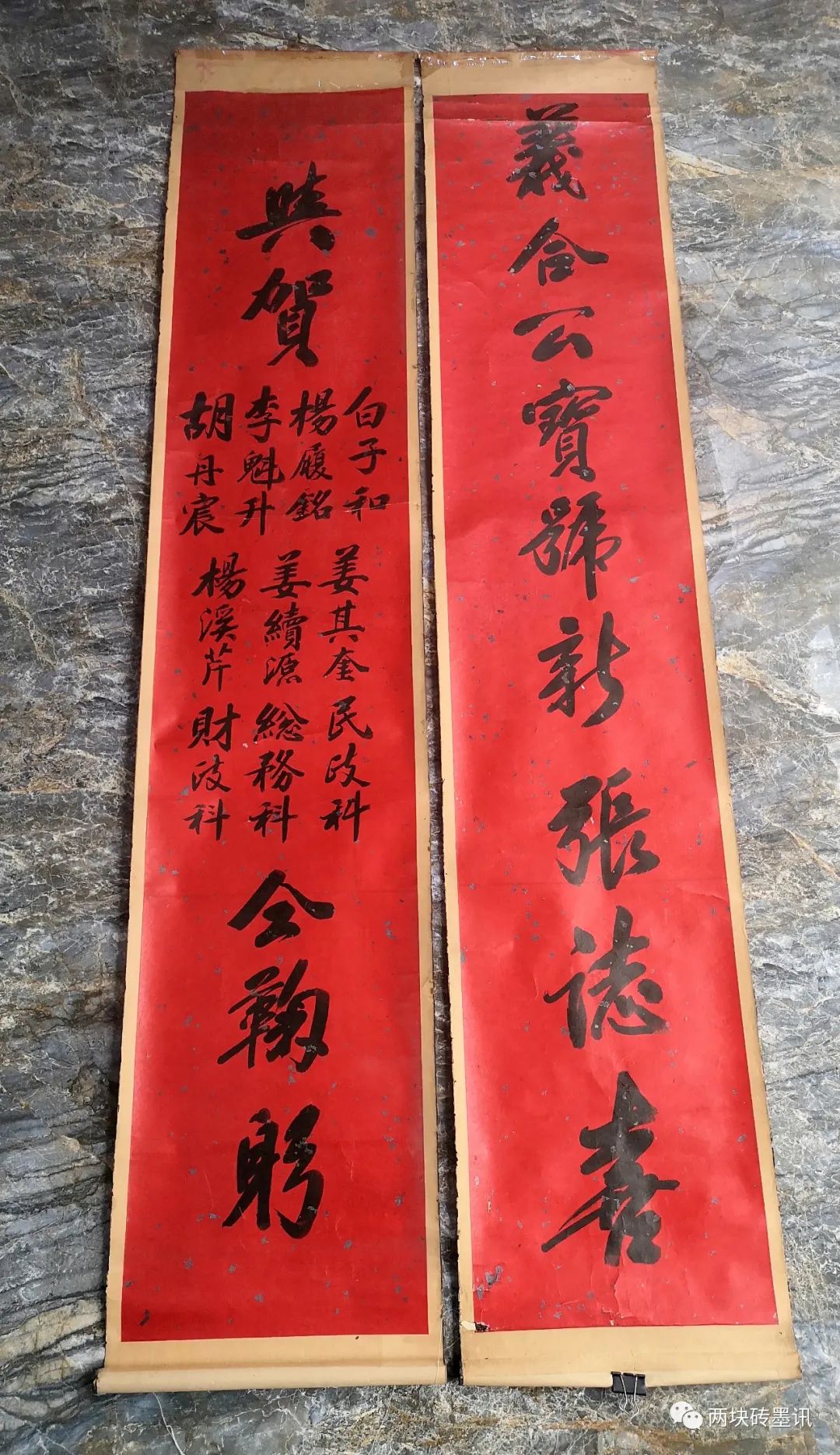

柳疃絲綢博物館藏品和龍池渤海走廊革命斗爭陳列館藏品

(來源:兩塊磚墨訊公眾號)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量