應天門賞月:繁華盛景應在人間

1330年前,中國歷史上唯一的女皇帝武則天在洛陽登上應天門,改唐為周。2020年10月1日,還是在應天門,這裡將舉行一台盛大的中秋晚會。

這座位於古都洛陽“中軸線”上的城門,經歷了數不清的歷史與輝煌。如今,肅穆的宮闕禮樂雖已遠去,但中秋夜升騰起的人間煙火再次續寫繁華盛景。

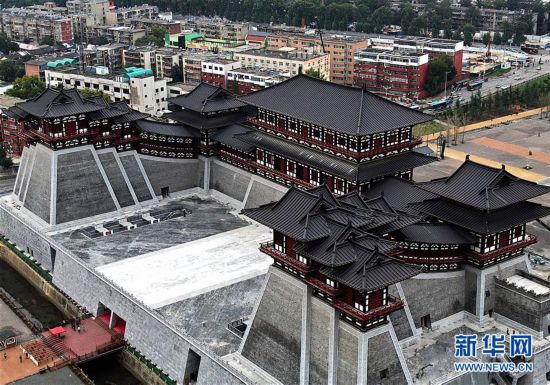

這是2019年10月15日拍攝的應天門遺址博物館(無人機照片)。新華社記者 李安 攝

應天門始建於隋大業元年,是隋唐兩京考古發掘出的第一座宮城門闕遺址,也是隋唐洛陽宮城——紫微城的正南門。“應天門在北宋末年被毀,歷經隋、唐、五代、北宋等多個時期,存世530多年,是中國古代規格最高的城門,有‘天下第一門’之稱。”中國社會科學院考古研究所洛陽唐城考古隊隊長石自社說。

據石自社介紹,自20世紀50年代起,經過多次考古調查和4次大規模考古發掘發現,應天門遺址是由門樓、朵樓和東西闕樓及其相互之間的廊廡組成“凹”字形巨大建筑群,是目前全國發現的等級最高的城門樓遺址。“應天門雙向三出闕,兩側共六闕,城樓上有兩重觀。而三出闕,是城闕中最復雜的一類。”石自社說,“兩重觀”“天子三出闕”是中國古代最高禮制的都城門。

“應天門呈‘凹’字形,城門樓在中間,垛樓、闕樓各一對,分排在兩邊,飛檐如翅翼,似五隻金鳳凰,也被稱作五鳳樓。”石自社說。

這是2019年10月30日拍攝的應天門遺址博物館夜景。新華社記者 李安 攝

歷史上,應天門曾多次易名。隋代初建時稱“則天門”,取“以天為則”之意﹔隋末王世充盤踞洛陽,將“則天門”改稱“順天門”,取“順天應時”之意﹔不久王世充敗,恢復“則天門”舊稱。唐睿宗李旦執政時期,因避其母武則天名諱,改為“應天門”,取“應天順民”之意。

這座雄偉的歷史之門見証了隋煬帝楊廣入主東都、唐高宗詔釋百濟扶余王、唐玄宗接見日本遣唐使……而最受矚目的則是公元690年,武則天登上此門,改國號為周。

“應天門是一個政治空間、公共空間和禮制空間,是隋唐時期政治、經濟、文化活動的重要發生地,也是洛陽歷史和隋唐中原文化的重要証明,具有極高的歷史價值和文化意義。”石自社說,這種建筑形制對北宋宮城玄德門、元大都崇天門和明清故宮午門等有深遠影響,在中國都城建筑史上佔有重要地位。

游客在應天門遺址博物館內參觀(2019年10月15日攝)。新華社記者 李安 攝

近年來,當地加大“大遺址”保護力度,在原址保護的基礎上建設應天門遺址博物館,採用歷史建筑的外觀形制對應天門遺址進行保護性展示,最大程度還原歷史風貌,再現應天門恢宏氣勢。

中秋節前夕,在應天門遺址博物館北廣場,中央廣播電視總台臨時搭建以隋唐洛陽城應天門為背景的360度全景中秋舞台,將為人們奉獻一台內容豐富的中秋晚會,既彰顯現代城市的發展,也展現十三朝古都的氣勢。

“原本疊壓在地下的歷史遺存,成為備受追捧的文化新地標,應天門見証著時代的流變,也逐漸化身為講述華夏歷史、傳播中華文明的重要陣地與窗口。”洛陽文物考古研究院院長史家珍說。(新華社記者桂娟、史林靜)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量