致敬改革开放四十年,文化大家讲述亲历——

见证人·第八期|冯骥才:人在书斋里 心在大地上【2】

“我要将文明火炬熊熊不息地传承下去”

人民网:在您写作事业蒸蒸日上时,上世纪90年代,您却选择了转型,开始致力于非物质文化遗产保护。

冯骥才:时代需要我在哪里,我就在哪里。80年代时代需要文学的精神引导,我参与了文学。90年代社会大规模现代化,文化传统载体受到冲击、遭遇困难,我转而进行文化遗产保护。家国情怀于我是一种响应时代号召的责任。在我们的共同努力下,90年代至今,中国拥有了物质遗产、非物质遗产、村落遗产三大保护体系,使中华民族的历史财富得到全面和完整的保护。这是中国在文化建设上迈出的重大一步。

但是和90年代相比有一点不同的是,我已经76岁了。今年我在贵州黔东南地区跑了7个少数民族村寨,上山坡时感觉膝盖有点吃力。但是少数民族的“非遗”不能缺少我们的帮助。他们生活在自己的文化里,一旦文化没有了,民族也就没有了,所以我还会坚持做下去。

中国民间文华遗产抢救工程部分出版成果

人民网:从“非遗”到古老村落的保护,从90年代到现在,您始终没有停下脚步。

冯骥才:因为我们的文化出现了困难,它们得了病,它们在向我们呼救,我不能“见死不救”。如果说保护“非遗”是在保护传统文化的花朵和果实,现在保护古村落则是在守护传统文化之根。我们常说要“看得见山,望得见水,记得住乡愁”。古村落的保护意义正是在于它承载了一种情怀、一段记忆、一份乡愁。保护这些珍贵的传统村落,其实就是保护中华优秀传统文化的精神命脉。

知识分子是时代的先觉者、先倡者、先行者。不仅有知,而且要行。我们的大脑应该是一个有“足”的大脑。我的人在书斋里,心还在大地上。当保护国家文明的问题压在我们身上时,即使我们不一定能够全部解决,但是我们必须锲而不舍地为之奔走,为之呼告。

人民网:虽然您竭力呼吁多年,有时却事与愿违。您如何对待理想与现实的落差?

冯骥才:呼吁并不意味着解决,但是不呼吁造成的问题更大。我们是较早觉醒的一批人,意味着要经受更多的痛苦和忧患,但是我们必须承担这些东西。这条路走得很艰难,但必须去走,这是时代交给我们的责任。

有一次我从河南到晋中去,特意选择一条从太行山穿过去的险路,目的是考察沿路的村落。这一看令我触目惊心——百分之六十至八十的村落是空的。有的村子吃饭的碗、供奉的土地爷都被丢弃了。村落历经沧桑,现在却被草率地抛弃和遗忘。

更重要的是,如果不保护古村落,“非遗”——这笔刚刚整理出来的国家文化财富便会立即重返绝境,而且是灭绝性的、“连根拔”的。传统村落的遗产保护必须是整体保护。只注重保护乡土建筑和历史景观,忽略了村落灵魂性的精神文化内涵,最终会导致村落魂飞魄散,形存实亡。

2015年,冯骥才前往古村落实地考察

人民网:目前国家已经公布了四批传统村落的保护名录,共有4153个村落入选。这当中有哪些村落和村民给您的印象比较深呢?

冯骥才: 最让我印象深刻的是绍兴新昌的胡卜村。这是一个可追溯至宋代的村子。当时修水库要淹没胡卜村,村民找到了我,希望我能够为村子写一个村碑,他们把村碑埋在原址。即使水淹了,也是一个永久的纪念。这让我感觉很有情怀。

不仅如此,村民把胡卜村里重要的东西全部搬出来了,包括穿的拖鞋、打年糕用的臼、农具、家伙什,甚至是大树和田里的土。他们准备找一个地方复建村落,让离开村子的人们永远有家可回。这就是写在大地之上的实实在在的“乡愁”!老百姓对自己家园的感情,比海都要深。

这件事让我深刻感受到,在文明的传承中,我们既不能失去一只只从历史飞来的美丽大鸟,也不能丢掉从大鸟身上遗落的每一片珍贵羽毛。一个民族不应该只有GDP,还应该有DNA。民族的DNA,就是文化。

人民网:您多年致力的“非遗”保护工作成果大家有目共睹,比如历时13年的中国民间文化遗产抢救工程,还有您推动设立的文化遗产日,还有“非遗法”的制定,都是您的付出和奉献。

冯骥才:我们所做的,就是从上一代人手中接过燃烧着中华文明之光的火炬,又将它熊熊不息地交给下一代。这是每一代知识分子的责任。在20年前,当人们都认为老建筑不如拆掉变成现代的高楼大厦时,我们呼吁、奔走、挽留、号召,努力接过火炬,而不是眼睁睁地看它被扔在地上。如果20年前不加以保护的话,今天所剩的传统文化遗存,可能连一半都没有。

只有社会机器的所有部件都有文明的含金量,理想的文明社会才会出现。这是每一代知识分子应有的文化先觉和文化自觉。文化遗产并不是属于过去,而是属于未来,属于我们的后人。我们要用现代文明善待历史文明,把本色的中华文明留给子孙,让千年古树在未来开花。

“真正的艺术家是文化的终身志愿者”

人民网:您说过,人最有力量的是背上的脊梁,知识分子是脊梁中间那块骨头。怎么理解这句话?

冯骥才:这句话我想说明的就是承担。知识分子看得见社会有哪些事情需要承担。需要承担的事情与功利无关,但是所承担的事情绝不是小事。真正的艺术家都是文化的终身志愿者,这种承担是一辈子的使命。

有“三峡之魂”美誉的郑云峰为了在长江截流蓄水前用镜头留住母亲河的真正容颜,卖掉影楼,买了一艘船,孤身一人在长江漂泊了二十多年。后来我在北京得了一个奖,现场把奖金捐给他了。有时候我跟他们在一起时,我会为自己贡献得少而感到惭愧。于是我更加卖力地替他们呼喊。这些默默无闻的、有真才实学的学者,是我们民族的脊梁,是脊梁里面骨头最硬的一块。正因为有这些有良知的人,有这些为我们民族承担的人,中华民族才能够在五千年的岁月里生生不息。

冯骥才画作《树后边是太阳》

人民网:当商业化与市场不断介入到艺术创作中时,您认为作为文艺工作者应该在社会中发挥怎样的作用?

冯骥才:一个好的社会文化应该像金字塔一样,在塔尖有一群怀揣纯粹艺术思想和精神追求的艺术家。他们能够创作出代表时代文艺水平、彰显时代文艺高度的作品。这是最经典、最纯粹的文艺作品。

如果这个时代满眼都是流行的商业迷信,而没有让人崇敬的文化精英,这个国家将失去它的文明高度。如果一个民族的文艺沉溺在享乐的氛围之中,这个民族的文艺,乃至精神,都是振作不起来的。只有当艺术家摒弃浮躁之心,拒绝名利诱惑,才可能创造出真正的精品力作。

人民网:今年您的《俗世奇人》获得第七届鲁迅文学奖短篇小说奖,您在书里塑造了很多生动的人物,也蕴藏了您对天津人民的深情厚谊。这种情感从何缘起?

冯骥才:我生长在这片土地上,我对天津始终怀着感恩之心。在我最苦的时候,天津人民赠予了我最珍贵的感情。唐山大地震时,我的家全塌了,一家人从废墟里爬出来。我安顿好妻儿,骑一辆破自行车,一上午去了十几位朋友家里,我必须看看我的朋友是不是有事。当时一路上遇到很多熟人,他们一听说我家塌了,都情不自禁地掏口袋,把他的钱抓起来往我的口袋里塞。那时候钱不多,最多五块钱,一般都是几毛钱。直到中午我肚子空空地回到家,一摸口袋,一数,71块钱,顶我当时两个月工资。那天特别热,塞给我钱的手都是汗津津的,钱也是湿乎乎的,最后一把钱变成一个硬疙瘩。

冯骥才书法作品《春画秋诗》

人民网:患难见真情。这种情感经历对您的创作产生了怎样的影响?

冯骥才:这种经历让我确信,真正的温暖在人间。地震是一场灾难,然而支撑着我们活下来的,正是对春天回归的向往,是人与人之间的扶持和慰藉。

所以当你真正熟悉并热爱这个城市人的集体性格时,总希望把这种珍贵留在纸上。我爱这个城市的人,也爱他们独特的性格——豪爽、义气、厚道、朴实、讲面子、幽默、敞亮、喜欢戏谑,但是很善良。这就像你爱自己的孩子,连他的调皮捣蛋你都觉得可爱,那是你真正的爱。而当我真切地爱着这片热土、这里的人时,我渴望用笔挥洒出他们性格中最真最善的一面。

人民网:您说过社会真正的生命就在这些小人物身上,您是如何塑造这些有血有肉的人物形象的?

冯骥才:小说要把人物的灵魂写活了,而且活到了连作家都拿他们没办法,这样读起来才有意思。在《俗世奇人》里,我挑选了一群代表天津人集体性格的人物,让他们在清末民初的舞台上齐齐冒出,重绘老天津卫的特色民俗风情画。书里的人物要让读者感觉仿佛在现实中亲眼见过,透着一股活生生的劲儿,才算是达到艺术创作的本质。

冯骥才画作《秋日的絮语》(局部)

人民网:在您所致力的文学、绘画、文化遗产保护和教育的“四驾马车”中,每一个领域的成果都令人瞩目。今后您会在哪个方面倾注更多心力?

冯骥才:这也是我最近想的问题,但是思来想去好像哪个也放不下。绘画时,我会穷尽心力来画。在教育方面,我现在还带着五六个研究生。今天上午我还在思考传承人研究课题。而文学,谁也不能让我放下笔,只有生命能让我放下,我会和我的读者相伴终生。文化保护方面,至今我还有两个职务没有卸掉——国家非物质文化遗产保护工作专家委员会主任和国家传统村落保护发展专家委员会主任。这样想来,哪一驾马车我都不舍得放手。

我常常羡慕那种单纯的作家或画家,活得简明纯粹,用一生力气挖一口深井。而几十年来我则一直在各个领域刻意或随性地往返穿梭。因为我偏偏不肯那样活着,否则我不再是我。

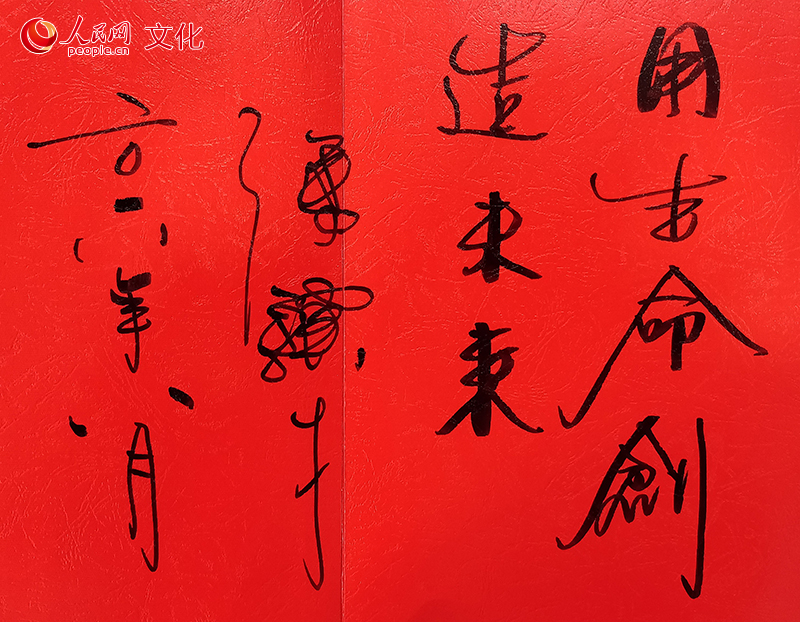

冯骥才题字:用生命创造未来

人民网:您对于“四驾马车”所倾注的心血,也为您带来更加厚重多样的生命体验。您对未来的自己有怎样的期许?

冯骥才:我深感重任在肩,但依然充满自信。直到现在,我依旧记得那个骑着自行车,后面绑着凳子,带着破相机,在天津市四处转悠拍摄记录精美砖刻的年轻自己。年轻时的梦想从来没有离开过我。

我真切地希望每一次文化保护,每一次艺术创作,都能深化一次民族的亲和力、凝聚力,加强民族的生命力。这样我会觉得土地是热的,我的心也是热的,我要把我的心血放在中国这块土地上,我不求回报,只望它土沃木长,叶碧花鲜,硕果结于明天。

|

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量