清明,是怎么从节气变成节日的?【2】

2020年04月03日09:33 | 来源:人民网-文化频道

唐代已有清明七天长假

唐玄宗曾下诏:“士庶之家,宜许上墓,编入五礼,永为常式”,对已在民间流行的寒食节扫墓习俗给予认可。

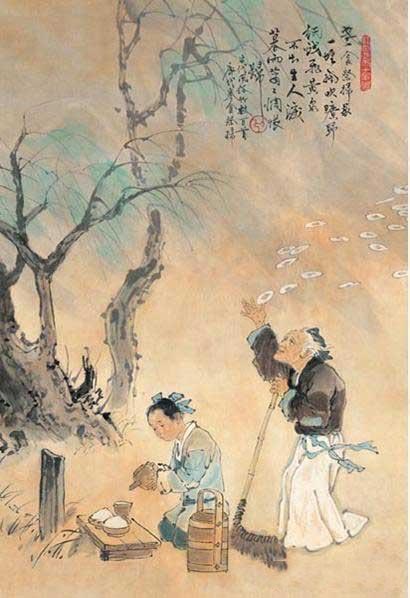

中国古代风俗百图·唐·祭扫

《唐会要》记载,“(开元)二十四年二月十一日敕:寒食、清明,四日为假。至大历十三年二月十五日敕:自今已后,寒食通清明休假五日。”

据成书于元和年间的《大唐新定吉凶书仪》,又变为“寒食通清明休假七日”。唐代,寒食节和清明连起来,已经有了七天长假。

此外,清明节还逐渐吸收了另外一个古老节日——上巳节的内容。

自魏以后,“上巳”定在了与寒食、清明相近的三月三日,主要习俗是踏青、祓禊(临河洗浴,以祈福消灾)。由于祭扫要到郊外去,人们在扫墓的同时,也伴之以上巳节中踏青游乐的活动。

可以说,唐代时,寒食、清明、上巳三节系列活动已经比较兴盛。我们在许多唐诗中也能找到众多习俗的影子。

王维在《寒食城东即事》一诗中写道,“清溪一道穿桃李,演漾绿蒲涵白芷。溪上人家凡几家,落花半落东流水。蹴踘屡过飞鸟上,秋千竞出垂杨里。少年分日作遨游,不用清明兼上巳。”

出现在此诗的节日活动就有蹴鞠、秋千、郊游三项。尤其后二句,也说明了在唐代,寒食与清明、上巳三者之间的密切关系。

白居易在《寒食野望吟》中描写了寒食扫墓的情形,“乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿。棠梨花映白杨树,尽是死生别离处。冥冥重泉哭不闻,萧萧暮雨人归去。”旷野苍茫,凄风劲吹,纸钱纷飞,道尽生死离别。

|  |

(责编:韦衍行、丁涛)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量