舌尖上的春天:吃出健康與文化,趕走“脂肪君”!

俗話說“民以食為天”,吃飽肚子,是天大的事。民國大家夏丐尊有名篇《談吃》曰:在中國,衣不妨污濁,居室不妨簡陋,道路不妨泥濘,而獨在吃上,卻分毫不能馬虎。衣、食、住、行的四事之中,食的程度,遠高於其余一切,很不調和。“中國民族的文化,可以說是口的文化。”

春光與美食不可辜負

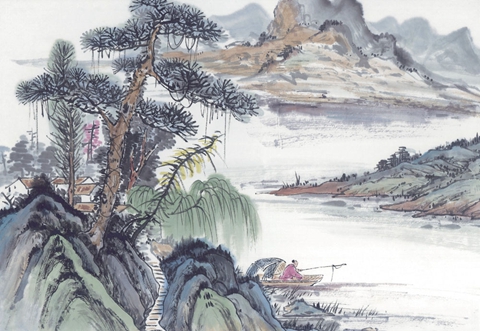

唐代詩人張志和的《漁歌子》不僅描繪春光無限好,更是暴露一個吃貨的內心

四季更替、適時而食,是中國古人與大自然相處的生活美學。

春姑娘正邁著輕盈的步履趕來,“西塞山前白鷺飛,桃花流水鱖魚肥。”每個不願辜負韶光與美食的吃貨正變得蠢蠢欲動。

中華美食的博大精深之處在於不僅僅用以充飢,到了文人筆下,飲食成了雅事,進而上升到飲食文化層次。清人袁枚是美食家,留下一本《隨園食單》,總結了江浙廚師長期積累的豐富的烹飪經驗,文筆生動,流傳至今。

健康養生更是飲食承載的一個重要功能,經過一個胡吃海喝和代謝緩慢的寒冬,人體的味蕾及各處器官慢慢蘇醒,累積的多余脂肪也需要消耗掉。

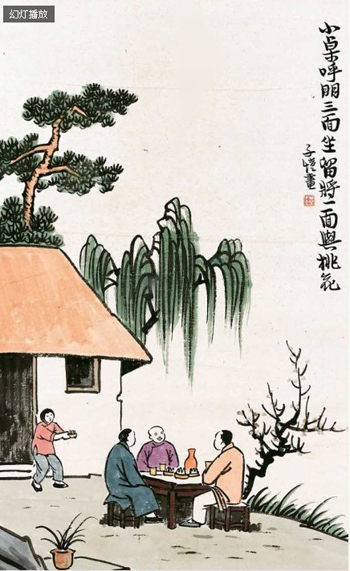

豐子愷的境界豈是俗人所及?

智者善吃,豐子愷有幅著名圖畫“小桌呼朋三面坐,留將一面與桃花”:畫中描寫了江南早春,主人將小桌子置於室外,沐浴在和煦的春風之下,品著時令鮮品,何等的愜意!

以平補為原則 重在養肝補脾

傳統中醫理論認為,春應於肝、夏應於心、長夏應於脾、秋應於肺、冬應於腎。春季飲食以平補為原則,重在養肝補脾。甘味食物則為上等之選,如枸杞、核桃、花生、大棗、桂圓等﹔泡點菊花茶、薄荷水則能起到清肝寧神作用,而酒會傷肝,春季不宜飲酒。

春季飲食以平補為原則,重在養肝補脾

唐代醫學家孫思邈言:“春七十二日,省酸增甘,以養脾氣。”肝屬木,味為酸,五行木勝土,土於五臟為脾,味為甘。明代高濂《遵生八箋》中載:“當春之時,食味宜減酸增甘,以養脾氣。”他告誡人們:春來之時,要減少酸的飲食,增加甜的飲食,這樣可以養脾胃,增強機體抵抗力。

在中國民間,有吃春(又稱咬春或啃春)一說,立春節令食俗,即要在春天吃適宜養生的食物,多吃時令季節的果蔬﹔而春分前后,則要遵循大自然的陰陽氣化採備藥、食材,這樣的藥、食材得天地之精氣,氣味雄厚,營養價值最高。

春卷,又稱春餅、薄餅。是民間節日的一種傳統食品。

春卷則體現民間智慧與飲食養生的完美結合,春卷的做法各地有異,最典型的做法是用上白面粉加少許水和鹽拌揉捏,放在平底鍋中攤烙成圓形皮子,然后將制好的餡心(肉末、豆沙、菜豬油)攤放在皮子上,將兩頭折起,卷成長卷下油鍋炸成金黃色。春卷皮薄酥脆、餡心香軟,別具風味,是春季的時令佳品。

飲食選擇上因時因人而異

事實上,春季因氣溫多變,乍暖還寒,在飲食選擇上也因時因人而異。

飲食溫補因時因人而異

早春之際,寒意猶存,飲食應側重於溫熱的食物,宜選擇熱量較高的主食,並注意補充足夠的蛋白質。除米面、雜糧之外,豆類、花生、乳制品等不可或缺。

仲春之時,天氣變化大開大合,冷熱轉變驟然。在飲食上應增加青菜,減少肉類。

晚春時節,春夏之交,天氣偏熱,應以清淡為宜,注意補充足夠的維生素,瓜果蔬菜總相宜。

春天是人體生理機能、新陳代謝最活躍的時期。然而天氣潮濕,氣候變化大,體格健壯的人能自動適應,一般無需調補。但素有疾患或體虛者需注意,宜吃雞肉、雞蛋、紅棗等溫補陽氣的食物適當進補,也可選擇中藥調養,如西洋參、龍眼肉、黨參、黃芪等,提高身體抵抗力。

春天百花盛開,空氣中彌漫著大量的花粉,是過敏性疾病的多發季節。若患有慢性疾病或有過敏體質的人,春天一定要忌口,忌服“發物”,如蝦、蟹、咸菜等食物,否則舊病易復發。

需特別提醒的是,春天若用藥膳調養身體者,切記以平補為原則,不能一味地使用溫熱補品,以免春季氣溫上升,加重身體內熱,損傷到人體正氣。

當然,春季養生不僅僅要注意飲食,起居、鍛煉、心情舒暢同樣重要。要早睡早起,進行適當的運動,如散步、慢跑、體操、太極拳等,努力做到不著急、不生氣、不發怒,以保証肝的舒暢條達。

|

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量