|

圖一 |

|

圖二 |

|

查看更多內容,請用手機掃描二維碼。 |

在廣州西漢南越王博物館的基本陳列展廳中,以半景畫加實物展示的南越海景及大木船吸引著過往觀眾駐足,也讓人不免心生疑惑:南越人出海嗎?今人是如何推斷他們的船是這個樣子的?這些問題,南越王墓出土的一件“船紋銅提筒”或許能給出答案。

銅提筒,可作盛器使用,因其銅質,形象如筒,又有對稱雙耳可系繩,故而得名。雖然銅提筒器形並不華美,但目前全國僅發現有20余件,算上越南出土的,總數也不過百件,可謂稀貴。從其分布來看,這些銅提筒主要產自西漢南越國疆域,即今廣東、廣西、越南北部以及雲南等地,器物年代多為戰國末至西漢南越國時期。可見,銅提筒是一種時代明確而極富地方特色的文物,可以說是南越文化的代表性器物。

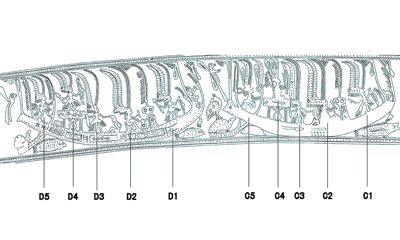

目前全國出土的20余件銅提筒中,南越王墓就佔了9件之多,但唯獨這件在器身表面刻畫有四艘羽人船相連的紋飾,故此命名為“船紋銅提筒”(見圖一)。它出土於南越王墓的東耳室,通高50厘米,口徑46.5厘米,器身上下有4組紋飾帶,其中腹部的一組船紋為主紋飾——有羽人船4條,細節大同小異,它們前后相接,首尾高翹,船身修長呈弧形,每船有羽人5人,動作各不相同,還有俘虜1人,船上有旌旗裝飾、鼓形樂器、高台等,船甲板下分艙,艙內裝銅鼓類器物,在船的前后及船下還有水鳥、龜、魚等動物。

這幅細節豐富的羽人船圖案(見圖二,局部)信息量極大。先從“人”的角度分析——船上5位羽人,頭戴羽冠,上身赤裸,下身穿羽毛裙裝。古代典籍中,對羽人的記載頗多,但多數是指想象中的神人,而提筒上的這些所謂“羽人”則是現實中的南越先民,但他們又是何身份?由於4船環繞提筒一周,並無標記先后,將船上羽人按從船頭到船尾的順序,仔細觀察發現,每條船的第二位羽人都坐於一器物上,似在敲鼓或演奏某種樂器﹔第三位羽人,都一手拿匕首樣短兵刃,一手抓持其面前俘虜的頭發,似要即將當場割下他的首級﹔第五位羽人,都在操持著某種控船工具。以上3個位置的羽人動作一樣,但第一和第四位羽人的動作有所不同。綜合分析,有學者認為船上羽人展現的應是戰爭凱旋之后歡慶的場景﹔也有人認為,或者和祭祀水(海)神有關﹔另有專家進一步指出,應是戰爭得勝以舞蹈獻祭等方式祭祀神靈的場景。雖然眾說紛紜,但這4艘船上的20位羽人顯然並非凡人,他們或是戰斗英模,或為祭祀領袖,又或是神秘舞者,他們連同那4位俘虜為后人研究嶺南古代民俗提供了最直接的圖像資料。

再來看船。這4艘船本身則是我國古代造船能力的展現,身兼多項“世界第一”。先看船頭——船頭下方挂一物體,對此多數專家認為是人頭,正與之前所述的羽人獵頭祭祀習俗相吻合。但也有學者認為,此物形象模糊,或有船錨之可能,若是如此,則秦漢時期我國船隻有錨的記載當為事實。再看船體——整船首尾上翹,甲板、底板、分艙清晰,造型合理,顯見這些羽人船並非抽象符號,而是有實物參考。其中的水密艙結構更是造船史上具有跨時代意義的發明。水密艙,就是用木板把船艙分隔成一個個互不相通的分區,這種造船技術看上去簡單,但至少有三方面的作用:增加船體結構橫向剛度、增強甲板承壓的重量、避免船艙一進水即整船顛覆。史書上對於水密艙的記載最早可追溯到東晉時期,而南越王墓的下葬年代為公元前122年,所以這些羽人船的水密艙結構形象,將本就是中國發明的水密艙技術又提早到了西漢中早期。而水密艙的實用性使得遠航成為可能,它是中國造船對世界造船的巨大貢獻,對后世影響深遠。最后看船尾——在這裡,每艘船上的第五位羽人正操持著一條大弧度狹長物體,此物由船身延伸到船甲板之下,從外觀及人物動作來看,顯然是某種控制船體行進的工具。那它到底為何物?如果是槳,則位置靠后又單獨出現,對這麼大的船恐怕沒有多少推進之力。有學者認為是舵,但它形體過於狹長,很難如短肥舵一樣控制船的航向。最有可能的還是尾櫓,櫓是槳的衍生和躍進,櫓手以腰腹力量搖櫓做橫“8”字形運動,其效率是槳的2到3倍,所以才有“一櫓三槳”之說。櫓的出現是船舶推進工具的巨大革新,南越王墓“船紋銅提筒”上的櫓是目前所見關於櫓的最早的形象証據。

這種羽人船紋並非南越王墓所獨有,在越南、雲南、廣西等地出土的銅提筒、銅鼓上都有出現,但其他羽人船紋相對簡略,尤其是船體結構簡單。南越王墓的“船紋銅提筒”為今人了解秦漢時期嶺南民俗及造船技術的發展提供了重要的圖像參考。史書載“越人習於水,便於用舟”。南越地區水路縱橫,南越國都城番禺地處珠江入海口,瀕臨南海,南越先民與海洋彼岸的交流,在成熟造船技術的基礎上,漸漸成為可能。而這幅細節豐富、意義重大的南越船紋形象,不禁令人遐想——遙想2000多年前,這條“海上絲綢之路”上,不知有多少南越古船承載著先祖們的海洋之夢,揚帆遠航。

(作者為西漢南越王博物館館員)