|

唐憲宗元和十一年(816年)秋,某晚,潯陽渡口的一隻船上,江州司馬白居易正與將要遠去的朋友把酒話別,慘淡的月光下四周悄然,江風掠過岸邊的蘆荻,瑟瑟作響,其情境頗令客主傷感。

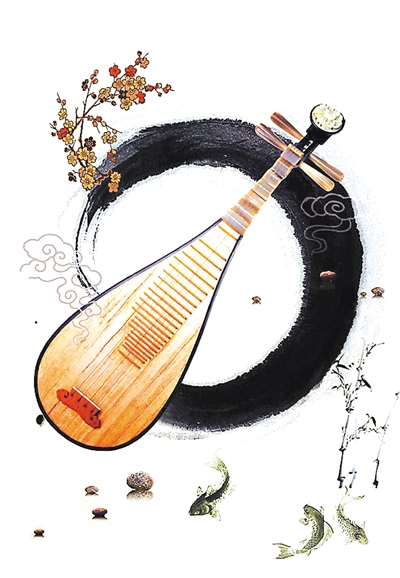

忽然,有陣陣琵琶聲飄來。這讓白居易和他的朋友精神一振,於是循聲探問,移船靠近,再三懇請彈奏者出艙為他們獻藝助興。琵琶女終於出場,容顏半露,舉步姍姍。她低眉信手,攏捻抹挑,美妙動情的音樂很快便抓住了聽者。時而急驟,時而舒緩,時而圓滑,時而嗚咽,跌宕起伏的旋律與抑郁愁苦的基調,很像是彈奏者在細訴自己坎坷的遭遇和無處傾吐的幽怨。樂曲的高潮過后臨近結束時,琵琶女收撥一劃,四弦同時發聲,其音激越如撕裂綢帛,戛然而止,而聽者卻依然沉浸在樂曲中。

原來,這琵琶女本是長安藝人,十三學藝十五學成,名動京華。那時,她被追捧者包圍,一曲終了,闊少們總是爭著為她付酬,纏頭挂彩送禮物。少不更事的她總以為自己是開不敗的鮮花,整日跟那些追星者們狂歡嬉鬧,頭飾敲打碎,羅裙被酒污,日復一日年復一年。誰知歲月無情,不知不覺間紅顏老去,門前冷落,這才體會到世態炎涼。最后無奈飄零江湖,嫁給一位商人。此人重利輕離,往往到處奔走不知歸期,剩下她一人獨守空船,唯與寒江冷月為鄰……

聽罷彈奏與口述,白司馬情不自禁地向琵琶女表白:你的不幸與悲傷我很理解,很同情,也很感動,雖說你我素不相識邂逅相逢,但我們同是天涯淪落人啊!不瞞你說,我是一個貶官,也是去年從京城來到這裡的,病臥這低濕之地,早晚聽到的只是杜鵑啼血猿猴哀叫,孤苦至極。今晚聽君一曲,如聞仙樂,高山流水,我們可以引為知音吧?來,不要推辭,請坐下飲一杯熱酒,再為我們的相遇彈一曲吧,我願作一首《琵琶行》相贈。

琵琶聲又一次響起,一條感情的河在琴弦上流淌,其淒切傷感更勝於前。滿座的人聽了無不掩面而泣,尤其是白司馬,他的淚水竟至濕透了衣衫。

以上是白居易的名篇《琵琶行》所寫的內容——一次千古不朽的相遇。

司馬,官不算大,州郡長官的副手,且無實權。但不管怎麼說,也是當地第二號官員,況且,白居易又是在皇帝身邊待過的著名詩人,過幾年“量移”他地升官甚至重回朝廷都是極可能的。如此身份主動去見一位琵琶女,邀其獻藝,問其身世,乃至引為知己,為之下淚,這事別說放在中唐,發生在任何時代,都會成為人們關注的熱門話題。

如果這新聞被在場的某跟班從小道透露出去,必然會很快傳遍坊間街巷,而且添油加醋,愈演愈烈。

如果被某好事的官員逮住,他大概會把它弄成一個帶“色”的“白司馬夜訪琵琶女”的秘聞,在同僚中傳播。說不定哪一天,這秘聞就成了白居易“有傷風化”的佐証。

如果話題中與琵琶女相遇的司馬不姓白,或許,他會把自己的這段經歷永遠封存,或者雖然寫出,其格調卻極可能是以冷漠之心旁觀,以清高之姿俯視。

然而,沒等那些“如果”變為現實,白居易自己倒先出手了:坦坦蕩蕩,真真切切,洋洋洒洒,一氣呵成。

相遇的當時,他不以對方為低賤,沒有絲毫的清高傲氣,而是放下身段,傾聽其琴音心聲,而后平等地與之交流,為她的不幸也為彼此的同病相憐而嘆息而落淚。重要的是,事后詩人依然不覺得自己的這些表現是“失言”“失態”“失身份”,反而把當時情景以詩的形式繪制出來“回放”給世界聽:聽那倡女美妙動人的琴音,聽自己當時的聲聲嘆息和“同是天涯淪落人,相逢何必曾相識”的坦然表白,並且特意指給世人看:“座中泣下誰最多?江州司馬青衫濕”。詩人把讀者當做無話不可說的朋友,沒有半點遮掩,公開表達他對天涯歌女的同情以及自己無辜遭貶的怨憤,讀者聆聽著摯友般推心置腹的描述,自會不知不覺地走進詩人的感情世界去。

有人以為,《琵琶行》所寫的內容未必是詩人的真實經歷,很可能是創作上的虛構。《容齋隨筆》的作者洪邁則十分肯定地說:“唐世法綱雖於此為寬,樂天曾居禁密,且謫居未久,必不肯乘夜入獨處婦人船中,相從飲酒,至於極彈絲之樂,中夕方去,豈不虞商人者它日議其后乎?”顯然,論者已不知不覺間陷於自相矛盾,生活中“必不肯”做的事卻白紙黑字明明白白地記在自己名下公之於世,豈不是自招非議引火燒身?如果《琵琶行》的內容真是虛構的,那倒更顯出詩人心地的澄明與坦蕩。因為,有意把自己“塑造”成面對京城故倡女淚濕青衫的江州司馬,豈不等於以詩言志:無論世人怎麼看,我願效詩中白司馬。

淒弦苦語青衫淚,清風明月詩人心。是的,因為沐浴著澄明坦蕩的輝光,那場潯陽江頭的相遇才世代不朽,錚錚有聲的《琵琶行》才成為千古絕唱。