|

|

|

|

|

|

|

|

|

要說劉震雲是中國當代作家裡“最愛說話的”,估計少有人反對。

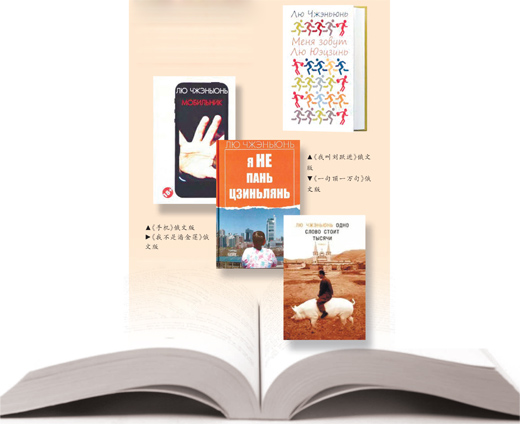

30年來,從最早的《塔鋪》,到最新的《吃瓜時代的兒女們》,他用一系列佳作為自己說話。他多部小說的名字——如《我叫劉躍進》《我不是潘金蓮》,也把渴望借主人公表白、為角色代言的意圖表露無遺。

不久前,劉震雲攜《一句頂一萬句》俄文版來到俄羅斯,與讀者簽售交流。

雪花飛起的冬夜,在莫斯科中國文化中心,筆者與劉震雲就跨文化交流進行了交流。

帶給西方讀者更多中國“小人物”的故事

這不是劉震雲第一次來俄羅斯。不過,即便是第一次踏上這個國家時,他也沒有陌生感。“想想看,普希金、果戈理、萊蒙托夫、屠格涅夫,還有列夫·托爾斯泰、肖洛霍夫,一大批偉大的俄羅斯文學家和他們的作品裡,描寫的那些人與事,早已為我們熟悉和認識了。”

文學就是有這個本事,讓彼此迅速熟悉。此前,劉震雲的3部小說《手機》《我叫劉躍進》《我不是潘金蓮》,先后在俄發行,反響不錯。這次的《一句頂一萬句》,他卻有些擔心,小說時間跨度三代人,有名有姓的人物上百,情節線索比較復雜,能被俄羅斯讀者理解嗎?

幾場讀者交流會下來,他有些驚訝。關於這本書,俄羅斯讀者提問、探討的非常多。有讀者特別關心書中那個趕著大車、愛佔朋友小便宜的老馬后來是怎麼死的?那位教書的老汪,因為女兒之死遠走他鄉,最終命運如何?“讀者閱讀得如此細致深入,進入到創作層面。這應該是閱讀的高境界了。”劉震雲很是欣慰。

劉震雲的小說,大多講的是人與人之間溝通的問題。他發現這種溝通也具有跨文化意義。《我不是潘金蓮》在國外出版后,有人對他說:“一個普通的農村婦女能因為一句話思考20年,甚至用20年時間來糾正一句話,她對生活有如此痛切的感受,就沖這一點,我特別佩服。”

奧克薩納·羅迪歐諾娃是劉震雲4本小說俄文版的譯者。對於作品及人物,她再熟悉不過。她說,劉震雲的作品,語言簡單明了的背后,飽含著人類深層的感情。他的小說,用最幽默的方式表達最深刻的哲理,用最簡約的方式描寫最復雜的事物,能打動人心,笑過之后陷入深思。

去過歐洲多國“巡游”,到過阿拉伯地區交流,劉震雲感受頗多。20年前,西方所知的中國作家,局限於描寫社會和政治層面,而現在,更多中國作家在回歸生活和文學的深度,帶給西方讀者更多中國“小人物”的平常故事以及社會世相。

“不同地區的文化交流是一種滋養”

文學作品譯成外國語言向異國傳播,跨文化交流的障礙不可避免。

比如《我不是潘金蓮》譯成各國文字后,書名根據不同的文化有所改變。英語版名為《我沒有殺死我丈夫》,法語版《我不是一個蕩婦》,瑞典語版是《審判》,德語版和荷蘭語版是《中國式離婚》。

差異不可避免,但人的基本情感仍是相通的。劉震雲曾在很多國家朗誦過自己的作品,他發現,人們的反應大體一樣,該感動的時候會感動,該笑的時候會笑,該沉思時也一樣沉思。

他印象很深的一件事,是去年到巴黎參加《溫故一九四二》的簽售活動,見到一位85歲讀者。《溫故一九四二》講述的是1942年河南大旱,300多萬人餓死,當時正是抗日戰爭時期。在這樣的背景下,日本人給中國災民發糧食,要求他們幫著消滅中國士兵。這糧食該不該吃?

在巴黎的朗誦會上,那位年邁的法國老人站起來,說自己特別喜歡《溫故一九四二》,法國作家薩特也提出過類似命題。薩特的《佔領下的巴黎》有這樣一個細節:一位法國女士上了公交車,有德國士兵站起來,主動把座位讓給她,這位女士面臨的問題:是坐,還是不坐?這可是敵人讓的座位。

“很多文學命題與細節描寫的背后,都透著哲學命題。作家描寫的,可能是連政治家和社會學家未必能提出的問題。”劉震雲說。

在《一句頂一萬句》書中,劉震雲表達了對東西方文化融合的這種敬意。書中提到一個意大利牧師,到河南延津縣傳教,一輩子隻發展了8個信徒,但一直鍥而不舍。他在黃河邊上碰到一個殺豬匠,問:你信主嗎?殺豬匠說:信主有什麼好處?牧師說:你信主后,就會知道你是誰,從哪兒來,到哪兒去。殺豬匠說:我不信主,但也知道我叫老裴,從張家庄來,到李家庄去殺豬。聽完這話,牧師迷惑了,想了想說:你說得也對!牧師去世后,殺豬匠在牧師位於破廟的住處發現了一張圖紙,畫的是宏偉的哥特式教堂。殺豬匠突然發現圖紙活了:教堂上的鐘在轟鳴,彩繪的玻璃窗全部被推開。他心中的那扇窗也被推開了。殺豬匠想,牧師或許沒有把教傳給別人,卻傳給了自己。

“東西方文化雖然有很大差異,但本質仍有相似處。隨著不同民族、不同地區的交流日益增多,在精神層面、情感層面也日益融合。”劉震雲感慨,“不同地區的文化交流是一種滋養”。

比較的趣味感令交流充滿誘人的滋味

今年2月,劉震雲被摩洛哥文化部授予“國家文化最高榮譽獎”,該獎意在表彰對摩洛哥文學及阿拉伯文學產生巨大影響的其他語種作家。這是中國作家首次獲得該獎。2016年,他曾獲得“埃及文化最高榮譽獎”。

談及文學作品在跨文化交流中的作用,劉震雲自有一番見解。“在各種各樣的交流中,最節省成本的交流,就是文化交流。書籍正是文化交流不可或缺的載體。”“打開一本書、一本文學作品,馬上能知道書中的民族是怎麼喝水的,怎麼吃飯的,怎麼談戀愛的,甚至怎麼生孩子的。他們的形象、性格就能立體起來,情感、靈魂也能大體感受得到。”

文學作品特有的趣味感,在不同民族國家的傳播裡更易體會。“好比你吃俄羅斯的一種包子,會不由自主地想與中國包子比較。那種比較的趣味感與滋味感,令跨文化交流充滿了誘人的滋味。”劉震雲說得津津有味。

劉震雲坦言自己很幸運,能夠和世界一流的漢學家、翻譯家合作。“要知道,作家隻要懂一門語言即可,翻譯家可不行,要熟悉運用至少兩種語言,還要熟悉兩個國家的生活、歷史,能夠理解文學、作者與生活的關系。這才能把那些話裡有話、弦外之音翻譯出來。”

隨著作品被越來越多地改編搬上銀幕,小說被譯成20多種語言在海外發行,劉震雲也成了諾貝爾文學獎候選呼聲最高的中國作家之一。問及此事,他開玩笑過后,嚴肅地說:評獎是評委們的事,我要做的,是把書寫好。

這不禁讓人想到劉震雲今年夏天走紅的一個演講視頻。那是他在北大的校友致辭,關鍵詞是:我們民族最缺的就是“笨人”。他提到兩個於他一生很有意義的親人導師。一位是外祖母,身高隻有一米五六,卻是方圓幾十裡割麥子的“頭把鐮”。祖母的訣竅是,割麥子時,腰彎下去后就不再直起來,專心埋頭收割。第二位是木匠舅舅劉麻子。舅舅做的箱子、櫃子,是周圍40裡最好的。“不聰明也不笨的人,一輩子干好一件事就成”——舅舅的話讓他始終銘記。

這位經常得意於自己“數學極好”“有哲學頭腦”的人,一直以來,用這個笨辦法專心碼字,希望用優秀的作品,構筑起人與人、民族與民族之間交流的平台。

人物速寫、制圖:蔡華偉

《 人民日報 》( 2017年12月17日 07 版)