朱厚照,歷史暗處的生命溫度

——故宮御窯瓷器展中的文化密碼

故宮齋宮正在舉辦“景德鎮御窯遺址出土與故宮博物院藏傳世弘治、正德瓷器對比展”,本意是將景德鎮出土的御窯瓷器落選品,與故宮收藏的正品進行對比展示,為觀眾提供一個了解欣賞明代標准器的機會。

但這個展覽其實還有一個“看點”,那就是為什麼會在明代正德年間,出現那麼多帶有阿拉伯、波斯文飾的器物?

故宮瓷器算起來有35萬多件,平常我們在故宮陶瓷館看到的不過一星半點,這次展覽中,既有我們在陶瓷館的舊相識,也有從未見過的故宮珍藏。從這些出自御窯的瓷器中,能夠看到弘治、正德兩朝皇帝與伊斯蘭教的關系,特別是明武宗正德皇帝的宗教趣味。

1、朱厚照其人

有人說,明代16位皇帝個個性格鮮明,有著讓史學家和文學家同時熱愛的素材,明代各朝也因皇帝的鮮明個性而有不同的氣象。

正德皇帝是什麼個性?總體而言,是毀大於譽。明武宗朱厚照接位於“弘治中興”之后,是明朝第九個皇上孝宗朱佑樘的兒子,相對於朱佑樘治理下出現的短暫而輝煌的“治世”,正德皇帝向來被稱為“敗家兒”。朱厚照(1506—1521),14歲登基,31歲身亡,一生之中“玩”字貫穿始終。他喜歡動物,熱愛表演,經常四處旅游,迷戀軍旅生涯,封自己為“威武大將軍”,在位16年,是明代近300年歷史中最能鬧騰的一位皇帝。

我覺得,身為皇帝,朱厚照不應被打低分。史料記載,朱厚照處事剛毅果斷,彈指揮間誅劉瑾,平安化王、寧王之亂,應州大敗小王子,既可征戰沙場,披堅持銳﹔又可乘馬巡邊,頂風冒雪,還能禮賢下士,親自到大臣家中探望病情,甚至痴情於藝伎,個性有時激烈,有時平和,渾不似一代帝王。

難得的是,他還是一位博學多才的帝王,學藏傳佛教,習佛家經典,通佛學,會梵文,喜好宗教靈異,怪力亂神,終日與來自西域、回族、蒙古、烏斯藏(西藏)、朝鮮的法師、番僧相伴。這些愛好,對御窯的影響極大。朱厚照對各種宗教都有研究,尤其推崇伊斯蘭教。

“一教玄玄諸教迷,其中奧妙少人知,佛是人修人是佛,不尊真主卻尊誰?”朱厚照親自寫了許多贊美伊斯蘭教的詩,輯成《御制尊真主事詩》。“尊奉真主”的朱厚照甚至給自己起了一個阿拉伯文名字,叫作妙吉敖蘭(mejid-Allah),意思是“安拉的榮耀”。

說起明朝皇室與伊斯蘭教的淵源,要追溯到開國皇帝朱元璋,民間流傳著“十回保一朱”和“十大回回保明朝”的故事。學界的一種說法是,朱元璋本身就是回族。

正德年間,波斯旅行家賽義德•阿裡•阿克巴爾•哈塔伊曾經游歷中國,回國后他於1516年在當時奧斯曼帝國首都君士坦丁堡,寫成《中國紀行》一書,作為禮物獻給土耳其素丹賽利姆一世。這本《中國紀行》,是繼13世紀《馬可·波羅游記》、14世紀《伊本·白圖泰游記》后,又一本全面介紹中國的文獻。

這本書中,記錄了明朝皇帝到清真寺禮拜的情形,講到了中國皇帝在北京為穆斯林建造了4座清真寺﹔朱厚照曾夢見先知穆罕默德,信仰了伊斯蘭教。書中寫道,“景泰皇帝對於伊斯蘭教很友好,還有一些皇帝‘秘密信仰伊斯蘭教’。”有人推測,這個“秘密信徒”正是正德皇帝。

正德皇帝是否“秘密信徒”不好說,我感到,明武宗對於宗教的態度是曖昧的。伊斯蘭教和藏傳佛教都不允許信徒同時皈依兩種教派,而當時的教派領袖無一不想拉攏正德皇帝,這使他游走於兩大教派之間,時而虔誠時而叛逆,中間甚至有一段時間對道教產生了極大的興趣。一些學者認為以武宗的性格,對宗教的熱衷,甚至可能只是他身為叛逆青年游戲人生的一種方式。

2、正德的青花

青花瓷的出現是中國瓷器生產傳統的重大轉變, 白地藍花和釉下彩裝飾技術與中國瓷器傳統的單色調及刻畫裝飾差別很大。雖然元青花瓷已經能夠批量生產, 但明代才將青花瓷確定為宮廷用瓷, 並指定景德鎮御窯廠專門燒造。明青花瓷的造型、種類和紋飾一開始就具有典型的伊斯蘭風格, 帶有阿拉伯文或波斯文裝飾的“ 回回瓷器” ,從洪武到正德時期不斷出現, 應該有精神或宗教層面的推動因素。

正德朝是明代景德鎮御窯瓷器發展史上一個承上啟下的轉折點。這個轉折,可以從兩方面理解,一是青花瓷器,已成正德朝御窯瓷器中的大宗產品,所用青料有所改變。二是在器型上,逐漸擺脫了成化、弘治朝御窯瓷器胎體輕薄、造型較少、裝飾疏朗等特點,而變得器物胎體趨於厚重、造型逐漸增多、裝飾偏向繁縟等。

我們知道,宋代以來的絲綢之路上,商人從伊斯蘭地區的心臟地帶,將鈷藍色料運到中國,這就是著名的“蘇麻離青”。元代末期的工匠開始用它繪飾瓷器,這讓中國境內與國際市場,引發了一場意義深遠的藝術變革。元末明初,中國與西南亞紋飾傳統開始發生前所未有的接觸,中式的流動空間與西南亞的幾何式布局由此相遇、彼此學習。青花瓷藝術在明代完全發展成熟,也在同一時期成為出口貿易瓷的大宗,在海外開疆拓土,影響深遠,重塑了從菲律賓到葡萄牙原本的制陶傳統。

新瓷器風格的創造與成功,表明了中國與西亞長距離的文化交流進入了新的時代,人類已知的“寰宇”結合成一個世界性的體系。這是世界設計史也是文化史上驚天大事件,許多專家都有闡述“瓷器在造型和紋飾上, 受到西亞地區文化的影響”,其中明永宣青花以其異域風格的造型、濃重明艷的呈色、超凡脫俗的紋飾,被后人贊譽為“發曠古之未有,開一代之奇葩”。中國陶匠為伊斯蘭客戶制作青花瓷,西南亞陶匠仿制中國的青花瓷。兩大文化傳統萬裡相逢,彼此激蕩,到了正德年間水乳交融。中國文化傳統與西亞文化傳統交融下日益圓熟的工匠技藝,足以承載朱厚照們的伊斯蘭情結。

正德御窯青花瓷器在造型上,比成化、弘治朝御窯青花瓷器豐富得多,因社會需求燒造的書房、客廳用器和寺廟供用的瓷器明顯增多。有燭台、筆架、插屏,也有繡墩、渣斗、疊盒,一改成化弘治御窯瓷器的小巧俊秀,大件器物開始增多,瓷器上的圖案以龍、纏枝花卉、阿拉伯文、波斯文為主。正德朝御窯瓷器上獨有的文化符號,成為學者熱衷討論的學術課題。

3 安拉的榮耀

上面我們說到,正德時期在中國陶瓷史上是一段非常特殊的時期,裝飾中出現大量的阿拉伯文、波斯文的書寫。

其實,以這兩種文字做裝飾,在瓷器上最早可以追溯到唐代,但只是作為一種點綴,字數極少。明代瓷器以阿拉伯文、波斯文為飾始見於永樂青花, 以后宣德天順成化正德歷朝均有此類傳世品。但直到正德時期,才將大段《古蘭經》箴言、聖訓格言,以及贊頌真主安拉和貴聖穆罕默德的字句,題寫在器物上,具有宣揚宗教的意味。

這反應了當時伊斯蘭教的社會影響, 當然也與明武宗朱厚照尊崇“清真”習俗有關。伊斯蘭教徒絕對禁食豬肉, 武宗竟以頒令禁止養豬, 見於文獻記載的諸如: 九月, 上次保定( 河北省清苑縣) 禁民間養豬, 著為令(明書·武宗本紀) 上巡幸所至, 禁民間畜豬, 遠近屠殺殆盡, 田家有產者, 悉投諸水。” ( 《明實錄武宗實錄》)

這類青花瓷器造型不同於明永宣時期仿伊斯蘭造型瓷器,具有典型的中原器物風格。瓷器上大多書寫“大明正德年制”官窯年款,屬官窯器物。而永宣時期御器廠生產的飾有伊斯蘭紋樣的器物,雖為官窯生產,但器物上均無本朝年款。

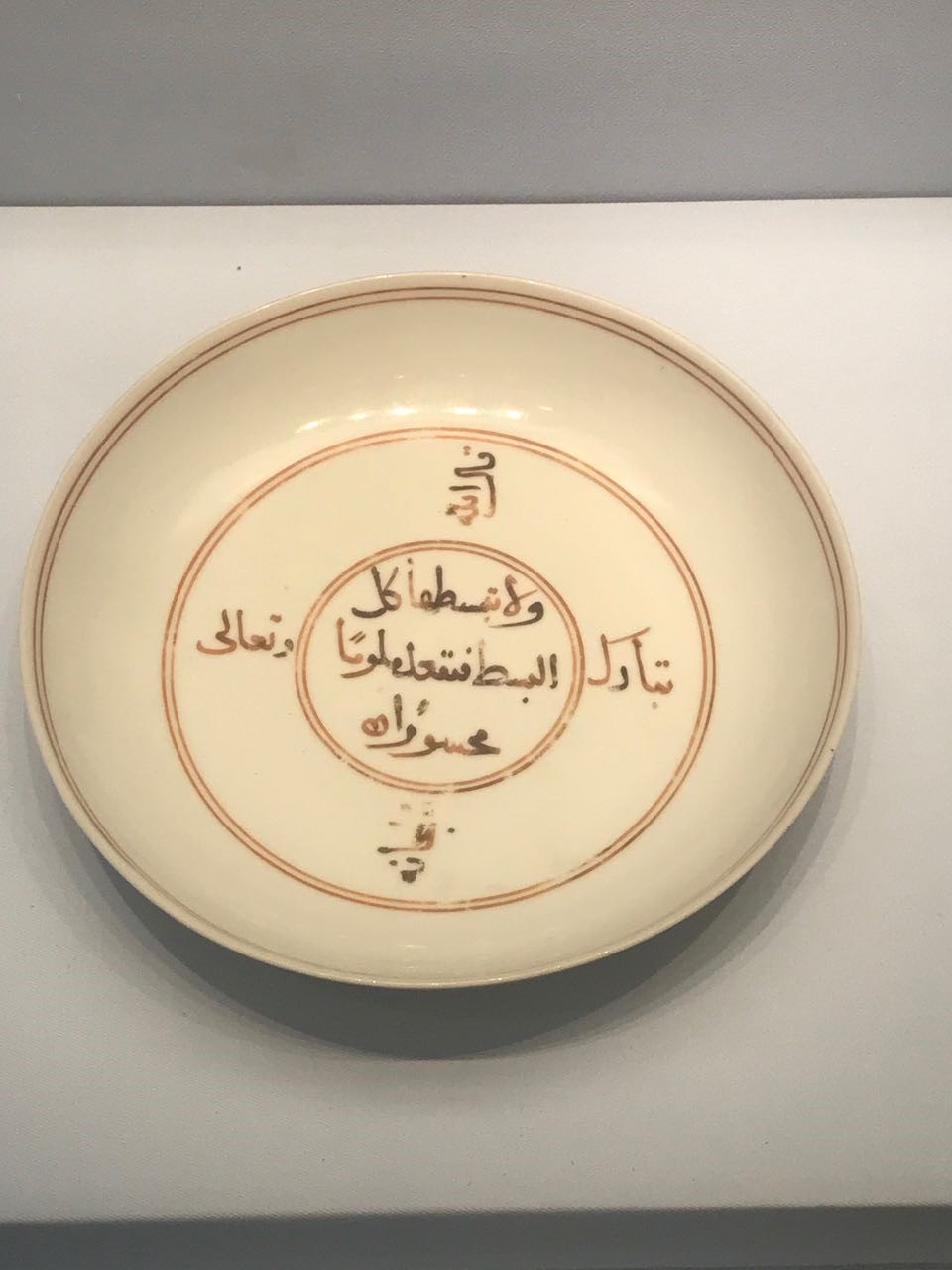

不容錯過的紅彩書阿拉伯文瓷盤

北京故宮博物院收藏的正德時期飾有阿拉伯文波斯文的瓷器有20余件。其中以紅彩書寫阿拉伯文的瓷盤僅此一件,已知流散到國外的有相類似的一件。這樣的絕品,這次展覽中大家可不要錯過了。

這個磁盤十分素淨。盤內以三周雙線圓圈簡單裝飾, 第二層圈內四個以阿拉伯文書寫的字句, 釋為:“清高尊大的真主說”, 盤心所書三行阿拉伯文是《古蘭經》第十七章二十九節下半段的經語, 釋為“你不要把手完全伸開, 以免你變成悔恨的受責備者”。

“不要把手完全伸開”的另一釋義為“不要鋪張” 。盤的外壁同樣以雙線圓圈為飾, 盤壁的四段阿拉伯文書寫的字句連續起來釋意為:“清高尊大的真主說, 誰做了塵埃大的好事,( 或者) 誰做了塵埃大的壞事, 他(真主)都會看到, 這就是行好的人的報答”。這是勸人行好事, 宜揚“善有善報”。

值得一看的阿拉伯文燭台:

這件燭台是正德御窯的創新器形,既美觀又實用。燭台由4部分組成:最上端為蠟燭插口,外壁繪如意雲頭紋﹔其下為燭台細長支柱,中部繪圓形開光,開光內書寫阿拉伯文,上下分別繪勾蓮花枝紋及菱形紋。再下為承托圓盤,也繪如意雲頭紋﹔最下端為喇叭形台座,也繪圓形開光,開光內書寫阿拉伯文,開光上下分別繪勾蓮花枝紋及菱形紋。青花紋飾體現傳統文化的對稱。這件燭台上的阿拉伯文與傳統紋飾,表現阿拉伯文化與中華傳統文化的交融。這是正德皇帝的喜好在御窯瓷器上的體現。

“精美工藝在信仰中生輝”

這是明正德青花圓蓋盒,北京故宮博物院收藏。盒外飾有8個圓形開光,內書阿拉伯文字,漢譯為“實屬美品,它的精美工藝在信仰中生輝”。器底書“大明正德年制”。 明正德瓷器上的阿拉伯、波斯文字多被書寫在菱形或正方形或者圓形開光體構圖內部,以使所書寫的伊斯蘭教教義醒目突出。

4、鮮明的伊斯蘭元素

明朝是伊斯蘭教在中國迅速發展的繁榮時期,也是回族在我國最終形成的時期。明政府對伊斯蘭文化的積極態度,鄭和下西洋與伊斯蘭世界的廣泛聯系,使得雙方文化交流和融合達到了空前盛況。從這個角度看,明瓷中伊斯蘭因素不僅是一種社會現象,也是自唐至明數百年間中國與伊斯蘭世界文化交流的結晶。

英國著名古陶瓷學者哈裡·加納(Harry Garner)指出:“中國陶瓷史表明, 在特定時期裡處於支配地位的宗教能對瓷器生產施加影響。”有專家研究,明瓷仿伊斯蘭金屬器、陶器、玻璃器等至少有18種特別的典型器,而在圖案審美中的借鑒也很突出。青花瓷代表了明代瓷器制作的最高水平, 白地藍花的裝飾效果寓意純潔、高尚、凝重, 非常適合穆斯林的審美需求。

西南亞的圖案取向強調對稱,數學化結構空間,直線紋樣,以及一絲不苟精細地豐富美化裝飾面。從展出的正德瓷器中,我們可以看到典型的伊斯蘭裝飾元素,方形、菱形、重疊交錯的圓形。西南亞藝術喜歡使用植物元素,因為《古蘭經》中有極突出的樂園意象,綠意蔥蘢,花園噴泉花卉圖案在伊斯蘭文化中佔有重要地位。中國藝術本來鮮見純粹幾何設計,講究氣韻流動的中國古代美學,遵從素色背景的審美趣味,但在擁抱青花之后,這一時期的中國瓷器,有了很大變化。

還記得2017年國慶,在陝西周原的考古探訪邊,北京大學考古系孫慶偉教授講述了蘇秉琦先生“透物見人”的考古學理論,讓我印象深刻。我想不僅在考古學中,歷史學科又何嘗不需要以物論史、透物見人?這樣我們看到的才不是孤立的、沒有生氣的、僵硬的物件,而是帶著那個時代溫度和氣氛的“生命”。

正德朝御窯瓷器自問世以來,已經過大約500年風雨的洗禮。從這些阿拉伯波斯紋飾中,從這些造型俊秀、蘊藏深厚、裝飾文雅的瓷中佳品中,願各位能“透物見人”,看到朱厚照們隱藏在歷史暗處的生命溫度。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量