周令飛在《謝謝了,我的家》節目現場。

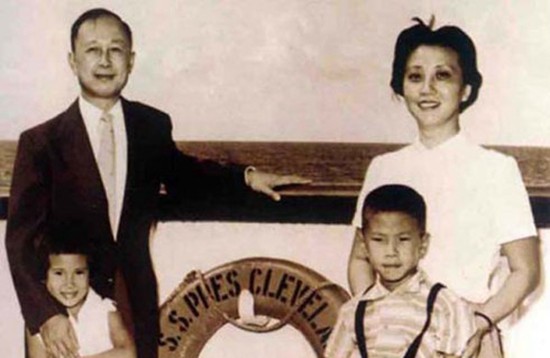

錢學森和妻子蔣英及孩子。

陳嘉庚之孫陳君寶說:“不該花的錢,一分一厘也要省﹔該花的錢,千千萬萬也要花。”

譚鑫培第六代孫譚孝曾說:“認認真真演戲,老老實實做人。”

魯迅之孫周令飛說:“忘記我,管自己的生活——倘不,那真是糊涂虫!”

還有朱德之孫朱和平、徐志摩之孫徐善曾、齊白石孫女齊慧娟、錢學森之子錢永剛……在這檔開播於1月6日、跨越春節的央視四套節目《謝謝了,我的家》中,50余位嘉賓都對自家流傳的那句話脫口而出,這些話他們的父輩、祖輩說過,而他們也將告訴后人。

嘉賓們都在節目中說出了“謝謝了,我的家”,固然是節目需要,但有沒有那麼一刻,你也想起了自己的家,也想對她說一聲謝謝呢?

我有錢,但不亂花錢﹔我姓錢,但不愛錢

節目第一期的嘉賓中有陳嘉庚之孫陳君寶,這位稱霸南洋的中國富豪留給后代的關鍵詞卻是“節儉”。

陳君寶說,爺爺把錢分為“該花的錢”和“不該花的錢”,辦學屬於前者,“他在辦學上究竟花了多少錢,有人統計如果按照金價換算,相當於現在的1億美元”。那什麼是不該花的,“奶奶想要換一張用了幾十年的沙發,都磨破了,爺爺就覺得沒必要換”。

家裡最經常說的就是“不要亂花錢”,陳君寶和他的堂兄弟姐妹們都聽著這句話長大。“舉個例子,我的父親和叔叔伯伯吃飯,抽餐巾紙,永遠是抽一張,撕一半放回去,能用半張絕不用一張,導致我現在抽紙也是這樣。”

1987年,陳君寶第一次回國,以前隻知道爺爺在辦學校,但當第一次親眼看到廈門大學和集美學村,“真的很震撼”, “爺爺沒有留一分錢給我們,但給后世留下了巨大的財富”。

現在,陳嘉庚的后人也在接續這份事業。陳君寶的堂哥陳立人成立了以他父親名字命名的基金,幫助當年在陳嘉庚組織下義無反顧回國抗日的南僑機工﹔陳君寶也在新加坡的“陳嘉庚基金”工作,繼續支持教育。

如果說陳君寶對家風的理解是“我有錢,但不亂花錢”,那麼錢學森之子錢永剛對父親最深刻的印象,是他說過“我姓錢,但我不愛錢”。

1955年,7歲的錢永剛跟著父親坐船從美國回到中國,雖然不能和美國優渥的生活比,但錢學森的收入和普通人比也算不錯,只是都沒留給自己。

1956年,錢學森去蘇聯訪問,一個月就拿到了一疊厚厚的講課費,捐了﹔1957年,獲得中國科學院的一個獎項,獎金1萬元,他立刻購買了建設股債,5年后連本帶息捐給了中國科技大學買計算尺﹔1995年,獲了香港一個基金會的獎,獎金100萬元,還是沒留,捐給了西部治沙事業……

“我們錢氏家訓中一句話,叫做‘利在一身勿謀也,利在天下者必謀之’,這告訴后人,一個讀書人所應承擔的對國家、對民族的歷史擔當。”錢永剛說。

人生半百時開始追尋祖父徐志摩的足跡

徐善曾沒有見過祖父徐志摩,隻記得小時候家裡有幅祖父的畫像,穿著中式服裝,和他身邊的人都不一樣。

20歲時,徐善曾在美國密歇根大學念書,是校園裡為數不多的華裔。一天,一個同學拿來一張傳單給他看,有位中國文學教授要來講英國詩人托馬斯·哈代對徐志摩的影響。同學發現徐志摩的姓和徐善曾一樣,就跟他開玩笑:“嘿,他是你親戚嗎?”徐善曾誠實地答“是我爺爺”,同學驚呆了。

“從那一刻開始,我對祖父產生興趣,但沒想到我為此研究了50年。”徐善曾說。在日本的博物館,他看到了徐志摩的影像資料,那是他第一次見到“活”的祖父﹔在英國劍橋大學,不少把徐志摩當偶像的人迫不及待地來見他。

“中國人有一種古老的信念,成功會沿著血脈相傳,‘龍生龍,鳳生鳳’,他們想知道我從偉大的詩人身上繼承了什麼。”徐善曾走了很多地方,看了很多書,發現祖父是一個非常理想主義的人,“他會在暴雨中等待彩虹,甘冒大不韙爭他的戀愛自由,坐上火車到鄉間去拜哈代,放棄博士學位卷了書包到英國拜羅素為師”……

徐善曾似乎繼承了這一點——自6歲移居美國失去中文聽說能力,職業也是與文學毫不相關的耶魯大學物理學教授,但他決定為祖父寫一本傳記。“通過找尋祖父的足跡,我發現我們生來就有一個命運,但每個人都必須找到追隨它的勇氣。”現在,徐志摩傳記《志在摩登》已經出版。

徐志摩在90多年前的碩士論文研究的是中國婦女地位,巧合的是,徐善曾女兒的大學畢業論文也是研究中國女性地位。素未謀面,這世界最驚人的契合大概就是信念的傳承,這樣的故事還發生在齊白石最小的孫女齊慧娟身上。

齊白石是一個十分熱愛生活的人,剛來北京住法源寺,散步時看到地上有個水印,他一看“唉,怎麼這麼像八大山人的鳥呢”,就回屋拿了紙筆在地上勾了下來。

齊慧娟的父親在每個月掙10元的時候,就敢花4元帶女兒吃兩碟炒蝦仁,每周還要帶女兒去前門大街吃烤鴨,說“錢沒了就沒了唄”。齊慧娟現在回憶,“我家沒有腰纏萬貫因為都吃了烤鴨了”。但這個從小好吃的姑娘沒有成為廚師,卻成了一位畫家,一位和爺爺一樣熱愛生活的畫家。

“一點兒也不覺得我爺爺是魯迅是件好事”

很多人對祖輩高山仰止,但周令飛小時候對自己是魯迅后人這件事很是不爽。

上學之前,魯迅等於爺爺,沒有什麼特殊意義﹔上學后,魯迅就成了一個符號,和他直接挂鉤。“每當學到魯迅的文章,同學們就說‘這是你爺爺的文章’。一篇就完了吧,還十多篇!而且還要求我得念得比別人好,就因為我是他孫子。”這種壓力讓周令飛覺得累,每天到學校就不舒服。

“對我家,我開始是逃避的,逃避關於爺爺的話題,不想介紹自己是魯迅孫子,一點兒也不覺得我爺爺是魯迅是件好事。”這種情況一直持續到周令飛參軍。在部隊,他被分配到衛生所,“為啥,因為魯迅是學醫的”﹔排長讓他寫文章,周令飛說不會,排長說:“你不是魯迅的孫子嗎?”

其實,同樣的壓力在周令飛父親周海嬰身上更甚。上學時,他去看人家打牌或者跳交誼舞,人家就會說:“魯迅的兒子怎麼不好好學習,一天到晚想著玩呢?”然而,周海嬰人生的最后10年有3件最開心的事情:一是《魯迅與我七十年》出版后好評不斷,二是舉辦了自己的攝影展,三是成立了魯迅文化基金會做公益——還是有兩件與魯迅相關。

周令飛的責任導演曾月寶在導演手記中寫道:“后來,他(周令飛)慢慢去了解魯迅、了解這個外人所謂的‘偉人’之后,發現爺爺是一個連教育自己兒子都不舍得重罰,隻得用報紙卷成圈、打出啪啪的聲響、嚇唬嚇唬兒子的溫柔慈愛的父親,他的心裡是甜甜的,是溫暖的。”

周令飛最得意的發現是:“魯迅最有意思的是,‘矮個’!人家都覺得魯迅特別高大——戰士、匕首和投槍。好家伙,嘿,其實是隻有一米六!”

魯迅在1936年寫的最后一篇散文《死》對后代囑咐的其中一句是,“忘掉我,管自己生活——倘不,那真是糊涂虫”。周令飛說:“我想因為他自己就是個自由自我的人,所以不希望后人被他束縛。”

說到自由,“泥人張”的第六代傳人張宇和家人也總有矛盾:父親死守“泥人張”的招牌不惜打官司,他卻覺得這三個字並不重要,關鍵還在人﹔先人以手工藝聞名,他卻學起了3D打印。

事實上,“泥人張”並沒有傳承傳統的概念,對子孫奉行“什麼都不教,自己看”的理念。“泥人張”第一代張明山在離開天津進宮之前,特意把十幾歲的兒子張玉亭叫到作坊,當面兒把自己的泥塑模具砸碎,告訴他,“你今后隻有靠自己了”。

“張家在向后代傳遞這套手藝的時候,並不是死板地傳下來一個做東西的規矩。張明山的風格是寫實的,張玉亭更加粗獷,每一代不一樣。科技能取代技能,但無法取代精神傳承,‘泥人張’傳到現在已經不是技藝了,是一種精神。”張宇說。