三代設計師廿載打磨漢儀顏楷 最新版下月發布

第三代設計師(右)向第一代設計師請教。

下個月,漢儀顏楷最新版將正式發布,該字庫包括9000余個繁體字、簡體字、網絡字,這款字體發布后,個人可免費下載使用,商用需購買版權。但很多人不知道,這是一款凝聚了三代設計師心血的字體。一字一生,這在字體設計界並非虛談,而文化傳承,就在無數個日日夜夜,無數個一點一橫、一撇一捺中。

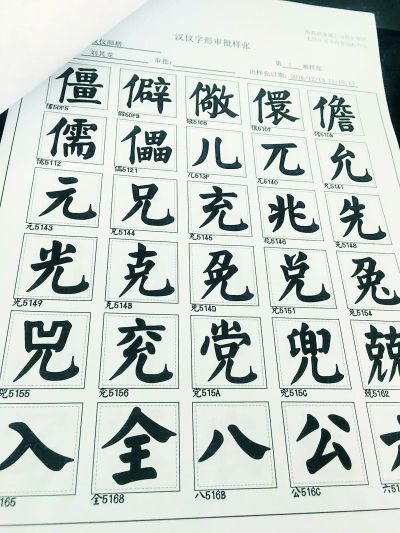

▼漢儀顏楷樣張。

第一代設計師

把顏體340個字變成幾千個字

鄒秀英今年82歲,從事字體設計長達50年,她甚至記不清楚親手設計出來的字體到底有多少個,但是談及漢儀顏楷設計,20多年前的往事卻記憶猶新。

1996年左右,鄒秀英從中國印刷研究院退休后來到漢儀公司,這是一家成立沒幾年的字體設計公司。她琢磨著,字體界一直是黑體、宋體等印刷體佔主導,作為書法體的楷體一用幾十年,她想改變書法體奇缺的局面。鄒秀英找到市面上所能找到的字帖,一本本細細翻過,歷代書法家的字體比較來比較去,最后相中了顏真卿的楷書。“我發現顏楷比較粗壯,特別有勁,結構嚴謹,風格朴實,特別適合和印刷體進行一番結合。”

但鄒秀英找到的顏真卿字帖裡隻有340個字,而按照簡體字國家標准,需制作出6763個漢字,這對她是個巨大考驗。她組織操作員將340個字掃描進電腦,把340個字的筆畫都拆開,再把每個字、每個筆畫都修好,最后制成模板,發給每個操作員。“為什麼要修字、修筆畫?因為顏體掃描進電腦后,每個字邊上都有麻點,因此要對照原字一一進行修復。”鄒秀英說,修好字和筆畫,是因為要用拆開的筆畫組成更多的字。

但鄒秀英面臨的問題還有,書法體和印刷體的要求不一樣。“千千萬萬的人在寫書法體,書法體‘空’的地方走個馬都可以,‘緊’的地方風都吹不進去。但印刷體可不行,如果這樣印出來,都是黑疙瘩了,怎麼看呀?”所以從一開始,她就制定了書法體和印刷體相互結合的設計戰略。“最后我們制定出的規范是,顏楷的分量重一些,百分之七十是顏楷的味兒,百分之三十是印刷體的味兒,最大程度保持了顏楷的風格。”

來來回回大的修改至少有三次。鄒秀英首先會印出44厘米×44厘米大小的方框,把字做在裡面,用筆一筆一畫地畫,這一筆應該畫到哪裡,那一筆應該畫到哪裡,全都在方框裡進行演示。做出一批字來后,每個字再縮成10毫米×10毫米,將一個個字排列開來,整體看均衡、看布局、看大小。不能高高低低,不能有大有小,不能左邊太擠,右邊太鬆,“比如‘國’字就不能撐著框,‘小’也不宜撐著框。‘國’和外框一樣大,就會顯得特別大,如果印成報紙,眼睛看著就累死了。”這還不算完,最后字體還要縮成3毫米×3毫米,再排列在一起看效果,進一步加以修改和調整。

鄒秀英曾經原創設計過秀英體,靈感來源於她喜愛的舞蹈,對此她在形容自己的設計理念時說,“字變得飛起來,感覺很活潑,新鮮一點嘛。”而顏楷和秀英體都是她生命中重要的存在。

第二代設計師

僅一個“群”字改動不下十回

“整個‘撇’下來要光滑,不能有波折。肩膀(即橫折處)抬高一點,溜著肩就不精神。”漢儀顏楷第二代字體設計師馬濤,經常會聽到老師鄒秀英這樣指點大家。

因為人手緊張,鄒秀英和操作工並沒有完成6763個字的制作,大約隻做了4000多個字。於是,馬濤和團隊接過顏楷字體設計的第二棒。

“我們做的還是第一版,最后做了8000字的整理。”馬濤說,剛開始接觸到這款字體的時候,並沒有一上手就做,而是從方方面面了解顏真卿的性格特點、家學、時代背景等。即便是上電腦開始制作了,也是上班的時候做字,下班的時候臨帖。“晚上鋪上氈子,展開宣紙,用墨寫字,我們想體會顏真卿的味道,隻有親自體驗,才會體會到什麼是有性格特征的書法體。”

在顏真卿的書法作品裡,“羣”字是上下結構,並非左右結構。但馬濤說,做字庫要考慮到字的易讀性,辨識度要高,如果都做成古人寫的字,大家就不敢認了,於是決定將這個字改成左右結構。問題也來了,上下結構的“羣”字形是扁的,如果左右結構就要放長,整個結構也就變了,一定要重新做。馬濤說,“羊”那個“點”和“撇”,本來是窩在裡面,變成左右結構就要舒展開來,這叫有“開合”,要有很瀟洒的感覺。但同時,這個“羊”不僅出現在“群”裡,還出現在“詳”“祥”裡,因此這些“羊”的味道都要近似。“所以,我記得光‘群’字,改動了不下十回。”

顏楷繁體字上市是在1998年,對於馬濤來說那是情感復雜的一個美好記憶,“就跟嫁女兒一樣,它們可以有自己的生活了,可以出街了。那是苦樂交集的感覺,渾身麻酥酥的,我們甚至都熱淚盈眶了。”馬濤說,這樣的復雜的情緒,每到一款新字體發布的時候,都會重復出現,花的心思越多,感覺也越強烈。

第三代設計師

做簡體字比重做一款字還難

三年前,第三代設計師劉其龍開始接手顏楷字體設計,他做的是將繁體字轉化成簡體字,並完善繁體字,最后完成的9000余字包括繁體字、簡體字、網絡字。

接手顏楷設計,劉其龍做的第一件事就是到倉庫裡翻找前輩20多年前留下的手寫筆記。那些經過時間淘洗的手稿,已經開始微微泛黃,而對劉其龍來說,他就像是完成一項庄重的使命一樣,有了某種神聖感。

“繁體字變成簡體字,不能無中生有,要查當時的規范。”劉其龍和六七位小伙伴都是學書法專業的,但光是查找每個字的來龍去脈就耗費了幾個月。“那個時候做字體就有嚴格的規范,手寫筆記有詳盡的記錄,這個勾如何勾,那個捺如何捺,這些原有的規范,我們會納入現在的設計規范中去。”劉其龍說,因為希望更貼近前輩的設計,這比重新做一款字要難。

劉其龍發現,上世紀90年代計算機技術處理出來的字體,已無法滿足當下屏幕高清顯示的要求,因此針對蘋果5k精度的屏幕顯示,做了部分字的再設計。此外,對於當年制作出來的繁體字,那些轉折點、折勾處的筆鋒處理,也逐一進行了完善。

每一個字,劉其龍和團隊都要先用毛筆書寫下來,再一一掃描進電腦。但每個字的處理,依然小心翼翼。“比如‘中宮’如何處理,我們會遵照規范處理。”劉其龍說,顏楷字面大,‘中宮’特別寬,做成字庫就很容易散掉。於是將中宮適當收緊,這樣字形比較集中,字面不至於散掉。

有的時候,設計出來的字怎麼看怎麼別扭,那就重新拿起毛筆書寫,一遍遍重復書寫后再重新設計。劉其龍有一個觀點,盡管字體和高科技挂鉤,但是書法體設計還是以人為本,還要靠設計師的修養、學識。“計算機再怎麼學,也取代不了毛筆,取代不了間架結構。”

但高科技也的確為古老漢字的呈現,提供了更多可能性。前輩設計師處理“群”字,結構上依照簡體字處理,劉其龍團隊卻有了顛覆性的做法,他們利用IVS技術,讓“群”的顏體原貌得以保留。如果用戶選擇“群”的時候,可以根據需要和愛好,選擇上下結構的“羣”和左右結構的“群”。

“做到三分之一的時候,我其實有過困惑,做這麼一款字有什麼意思?不是自己的原創作品,只是把老一款的字重新再做一遍,設計點到底在哪兒?”劉其龍說,一個個字設計完成后,他豁然開朗了,重點不是自身設計價值點,而是實現了繁體字、網絡字、簡體字的統一完成度,“或許這就是我理解漢儀前輩一直主張的傳承與創新,事必躬親才能推陳出新,這可能就是文化、文字的魅力。”

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量