|

旅順博物館外觀 |

|

犍陀羅佛像 |

|

西周過伯簋(guǐ) |

|

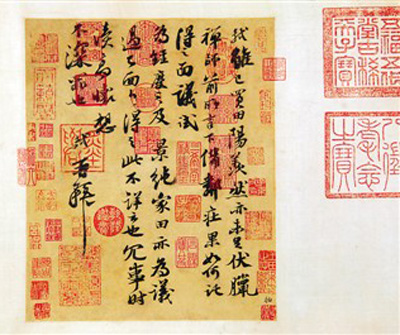

北宋蘇軾《陽羨帖》 |

目前中國各地共有130家國家一級博物館,其中有故宮博物院、中國國家博物館等著名博物館,也有許多懷藏珍寶的國家一級館,由於地理位置相對偏僻,“藏在深閨人未識”。本版從即日起開設欄目“你所不知道的一級館”,主要介紹一線城市之外的國家一級館,以饗讀者。

——編 者

一座旅順口,半部近代史。坐落於大連市旅順口區歷史文化街區太陽溝的旅順博物館,創建於1917年,是東北地區最早的博物館,是中國博物館發軔的見証。它與大連這座城市共度風雨,折射並銘記著中國近代史的變遷。

百年滄桑 歷經俄日管轄

“咱們通常所講的旅順博物館百年是以1917年4月1日為起點,而追溯旅順博物館的建館歷程,還要從沙俄租界旅大時期說起,遠遠不止101年。”旅順博物館副館長房學惠對本報記者說。自1991年從南開大學畢業后,房學惠就一直在旅順博物館工作,她對館史、館藏如數家珍。她介紹說,早在1899 年 12月,沙俄駐旅大首任總督阿列克謝耶夫上任,在其主持制訂的《旅順新市街設計方案》中,規劃在旅順新市街中央修建一個大型廣場,廣場南端擬建“將校集會所”,這就是今天的旅順博物館館址。不久,日俄戰爭爆發,“將校集會所”僅完成了基礎部分就被迫停止。“將校集會所”的設計者為俄國設計師馮·哥根。今天我們仍能看到馮·哥根的設計圖紙,也可以說是旅順博物館的第一張建筑圖紙。

日俄戰爭結束后,日本取代沙俄獲得了在旅大地區的租借權和東北地區的鐵路經營權。1906年9月,日本在旅順成立軍政一體的殖民統治機構“關東都督府”。1915年11月26日,根據日本關東都督府令,在千歲町原俄清銀行舊址(今旅順萬樂街33號)成立“物產陳列所”,展出圖書和少量調查收集來的文物,從而形成了創建博物館的基礎。1916年11月,“物產陳列所”改稱“關東都督府滿蒙物產館”,遷入鬆村町新館址(今旅順列寧街22號,后改稱“考古分館”),1917年4月1日正式對外開放,由於此時具備了藏品、展覽、觀眾三大要素,標志著旅順博物館正式建立。

1916年11月,關東都督府投資20余萬日元,在大迫町(今旅順列寧街42號)原俄國“將校集會所”建筑基礎上興建博物館大樓,也就是今天的旅順博物館主館。1918年4月工程基本完工,時稱“本館”。該建筑由關東都督府土木課建筑技師鬆室重光主持設計,是一幢融古希臘、古羅馬、文藝復興和東方建筑特色為一體的近代折衷主義建筑,也是大連近代建筑的優秀代表。1918年4月改稱“關東都督府博物館”,1919年4月易名“關東廳博物館”,1934年關東州廳遷往大連,博物館以地名命名,改稱“旅順博物館”。

1945年8月15日,日本戰敗。8月22日,蘇聯紅軍解放旅大。同年10月,蘇聯駐軍指揮部派員接管旅順博物館,改名為“旅順東方文化博物館”。蘇聯派出考古學家前來指導工作,對館內藏品進行了簡單整理。1951年,根據中蘇兩國有關協議,蘇軍將博物館移交給中國政府。

“回歸后的旅順博物館,從1952年春天開始全面開展工作,各方面都發生了質的飛躍。”房學惠說。1952年10月,“旅順東方文化博物館”改名“旅順歷史文化博物館”。1953年,旅大市人民政府將博物館劃歸旅大市文教局行政管轄,自此,旅順博物館成為大連市屬的博物館。同年,時任國家文物局副局長王冶秋來旅順博物館指導工作,在全面考察旅順博物館的基礎上,指出旅順博物館應該“以各時代的藝術品組成歷代藝術綜合陳列”,從而確定了旅順博物館為歷史藝術性博物館的性質。1954年4月1日,經旅大市人民政府批准,“旅順歷史文化博物館”改名為“旅順博物館”。時任中國社會科學院院長郭沫若題寫了館名。

藏品珍貴 入選首批一級館

“旅順博物館是為數不多的第一批國家一級館成員。”房學惠告訴記者,百年歷史發展奠定了旅順博物館豐厚的藏品資源,博物館現有館藏文物6萬余件,文物資料30余萬件,包括以“大谷收集品”為主的絲綢之路文物和以羅振玉舊藏品為主的中國古代藝術品兩大體系。全部藏品按照質地和出土地域分為20個類別,涵蓋青銅器、陶瓷器、玉器、書畫、印章、錢幣、甲骨、石刻、竹木牙雕、文獻檔案、外國文物、大連地方考古品等。

在豐富而獨具特色的館藏品中,“大谷收集品”是較早入藏的一批文物,因其數量眾多、價值珍貴而佔有重要地位。1902年至1914年間,日本大谷光瑞探險隊三次前往中亞、巴基斯坦、阿富汗、印度、中國新疆和甘肅敦煌等地考查古跡、搜集文物,其所獲文物資料的一部分在其1915年移居旅順時被帶到這裡,1929年作價賣給“關東廳博物館”。這些文物以佛教文物為主,包括各種材質的佛教繪畫和雕塑、不同功能的佛教用具。其中最有價值的是出土於吐魯番等地的各種佛經典籍,其中有已知世界上最早的漢文寫經——西晉元康六年《諸佛要集經》斷片,有被確定為公元5世紀的、最接近鳩摩羅什《妙法蓮花經》譯本原典的梵文寫本斷片,還有世界上僅存三個完整敦煌本《壇經》中學術價值最高的后周顯德六年《六祖壇經》等。古印度佛教石刻也是大谷收集品的一部分,從公元2至3世紀犍陀羅藝術,到公元6至8世紀笈多藝術,完整地反映了佛教藝術早期發展的基本狀況。這也是目前中國國內唯一一宗該專題的文物收藏。

羅振玉是中國近代學術史上一位百科全書式的人物,在諸多領域有著開創性的貢獻。從1928年舉家遷居旅順,到1940年病逝,羅振玉在旅順生活了12年,其晚年的許多重要著作都是在這裡完成的。1945年蘇軍進駐旅順后,因羅振玉的私宅和“大雲書庫”被征用,致使羅家大部分文物古籍散失流落。因羅振玉與旅順的特殊關系,他舊藏的大量文物借地緣之便或以民間征集或以政府撥交的方式存藏在旅順博物館,也正因如此,旅順博物館成為目前國內保存羅氏舊藏文物的重要機構。據統計,旅順博物館共收藏羅氏舊藏古器物3500余件、甲骨2200余片、內閣大庫檔案約230件冊、古籍圖書總數達1200種4000余冊。其中,館藏青銅器就是以羅氏舊藏為基礎,深刻浸潤著上世紀初文物收藏重銘文、輕鑒賞的時代特點,許多器物以記史証史見長。如反映西周昭王時期周天子率諸封國南征楚國的《過伯簋》、記錄春秋時期吳王夢壽對外征伐史實的《冉鉦》、銘鑄秦始皇廿六年統一度量衡40字詔文的權器和量器等。這些在學術界歷來作為從不同角度証信史事、補苴(jū)古書缺佚的珍貴資料。

大連地方出土文物是大連地區近百年來考古工作的生動詮釋,也是大連古代文明的見証。館藏大連地方文物上自舊石器時代,下至明清,形成了一個完整的序列,反映了遼東半島文明的獨特氣質,是研究大連及東北歷史的第一手資料。

館藏明清書畫精品紛呈,自成體系,其中部分作品為清宮散佚書畫,因其保存完好、題跋精詳、傳承有緒而備受關注。如明代沈周的《青園圖》、文征明的《老子像》、唐寅的《鬆林揚鞭圖》等都具有重要的歷史價值與藝術價值。康熙皇帝跋《蘭亭序》、跋《曹娥碑》及臨王羲之、米芾、蘇軾、趙孟頫、董其昌等歷代書法名家的墨跡,對研究清代書法更是難得的珍貴史料。館藏的宋代蘇軾《陽羨帖》和元代劉秉謙《竹石圖》也曾是清宮收藏,堪稱書畫收藏領域的珍稀品和孤品。

近些年,旅順博物館藏品保管工作不斷向科學化、信息化發展,建立了文物數據管理系統和館藏文物管理達標規范體系,並對文物庫房進行改造擴建。2013年9月,新庫房投入使用,館藏新疆干尸、古籍善本等珍貴文物得到了科學保護。如今,101歲的旅順博物館依然生機勃勃,向游客們述說著歷史更迭和文化流傳的故事。