世界一流的博物館為啥是縣級水平?

一日長安,千年中國。

自帶網紅體質的陝西,即將在小長假期間迎來一大波游客。除了品美食、凹造型外,相信歷史文化這張名片的吸引力才是top1。那麼問題來了,面對這麼多慕名而來的游客,能否乘興而來,盡興而歸,決定著這座城市能夠紅火多久。

節前,208坊的坊叔坊妹們也提前對文博游的線路踩了點。而令人失望的是,擁有國家級資源的文博參觀點,管理思路卻停留在縣級甚至鄉鎮水平。一路走訪,槽點不斷......

陝西省內博物館講好中國故事能力不足

先來看看坊哥、坊姐們的一組重點博物館走訪實況。

01客流量“觸頂”、帶不走故事的陝歷博

被譽為“華夏珍寶庫”和“中華文明的瑰麗殿堂”的陝西歷史博物館館藏文物達37萬余件,上起遠古人類初始階段使用的簡單石器,下至1840年前社會生活中的各類器物,時間跨度長達一百多萬年。中國歷史上強盛的周、秦、漢、唐等王朝曾在陝西西安附近建都,擁有豐富的文化遺存,深厚的文化積澱,文物數量多、種類全,品位高、價值廣,其中有精美的商、周青銅器,千姿百態的歷代陶俑,以及漢、唐金銀器,唐墓壁畫。

而如今,想來一睹珍寶的風採可得有點耐心了。沒錯,你需要排隊,排長隊。在開館時間內,坊哥什麼時候路過,什麼時候都能看到排隊長龍。這個當初設計客流量為一天3000人的博物館,如今卻是超載負荷,據坊哥了解,目前客流量是一天18000人。之於陝歷博,沒有淡季,隻有旺季和更旺季。

陝歷博門口的排隊長龍張偉/攝

不過“機智”的坊哥另有發現:並非隻有排隊才能進入,門口的小商販向坊哥透漏了“秘訣”,給出三個選項。“一是花30元錢,我找人直接帶你們進去看免費區﹔二是花50元,在我們這買一張出土文物特別展(大唐遺寶——何家村窖藏出土文物展)﹔三是花30元排隊買一張出土文物特別展的票。”

為節省時間,坊哥選擇了最后一項。在參觀過程中,有游客抱怨,“收費區的都是精品文物,有變相收費的嫌疑。”坊哥注意到,像鑲金獸首瑪瑙杯、鎏金舞馬銜杯紋銀壺、赤金走龍等舉世罕見的精品都在這裡展示......思考著正帶勁,忽然被場館內的電子大屏給帶的“跳了戲”——屏幕上顯示的並非文物介紹,而是“新穎”的醫療室外廣告:某醫療整形機構的美容節宣傳、超級冰點1元脫毛......館內大屏本應補充展示,用視頻等更有沖擊的視覺傳播陝西文物好故事,但陝歷博的大屏卻在忙著插播醫療廣告呢。歷史底蘊厚重的博物館在一元脫毛廣告面前,似乎變得比較尷尬了。

言歸正傳,咱們還是說說文物的事吧。和很多博物館面臨的問題一樣,世界級的瑰寶因展出不到位變得有些“泯然眾人矣”。

在幾千年的璀璨歷史長河中,渺小的我們懷著一顆敬畏之心,想要在這個歷史的寶藏裡尋找我們中華文化的精氣神。而大多數的游客在博物館參觀時,都需要講解員才能不僅僅停留在“好美”“好壯觀”的贊嘆聲中。

路過“鎏金舞馬銜杯紋銀壺”展位時,坊哥一下就被一位講解員吸引了,她通過大唐玄宗時期的社會背景,講馬翹首鼓尾、銜杯匐拜的神態,講玄宗馴養舞馬的故事......一幅大唐盛世躍然浮於眼前。對比剛剛用30元講解器獲得的寥寥內容,坊哥真的以為看的不是一個文物呢!

在科技與互聯網早已融入到各行各業之時,讓別告訴大眾“臣妾做不到”。30元的講解器VS100元/小時的講解員,我們隻能世界級的瑰寶扎實地讓30元的講解器羞辱了一把。

不知坊友是否有同感:沒請導游講解的逛,就是不走心的打個卡,逛完一臉蒙圈,根本啥也記不住,學不到,連發個朋友圈分享都不知道該怎麼凹造型。介紹的不足,讓陝歷博錯失了多少講好中國和陝西故事的機會。

那麼問題來了,到底是花錢請導游該成為“標配”,還是借助新科技讓更便捷的文物信息成為游覽的必備“套餐”?我們應該反思,為何《國家寶藏》火了以后,很多陝西人才知道自家門口就有這麼多厲害的寶貝?為何諸多精品文物背后絕妙無比的故事被壓了箱底?如何多維度展示,把文物背后的故事講透,才讓文物活起來?文物真正讓人動容的核心,在於其背后所蘊含的人文精神。陝歷博應是一本講好陝西故事的精品集,但是卻硬生生地讓它變成了一個古代文物的陳列室。

02隨處安放國寶、文創產品市場混亂的碑林博物館

西安碑林博物館是在建於公元1087年的“西安碑林”基礎上利用孔廟古建筑群擴建而成的。該博物館藏品浩瀚,書法藝術卓越,文化內涵豐富,被譽為“東方文化的寶庫”、“書法藝術的淵藪”、“漢唐石刻精品的殿堂”、“世界最古的石刻書庫”。博物館收藏碑石、墓志的數量為全國之最,藏品時代系列完整,時間跨度達2000多年。

西安碑林博物館1961年被國務院列為全國第一批重點文物保護單位。作為全國198個特殊旅游景觀之一,是國家AAAA級旅游景點,作為西安最有價值的文物古跡之一,這裡每年都吸引著眾多海內外游客。然而,參觀結束后,坊姐恍惚懷疑這是否都存放的是真品,隨意、混亂是直觀感受,參觀沒了儀式感,自然少了一份敬畏之心。

文物價值VS 保護措施

陝西有著悠久的歷史,遺留著許許多多的文化珍寶。有人曾說,在西安,你一鋤頭下去就有可能挖出文物,足見西安在歷史文化遺產方面作為十三朝古都的優勢所在。

“風餐露宿”的文物任麗虹/攝

碑林博物館內的重要文物都採用鋼架+玻璃保護罩的形式保護展出,但是也不乏一些可能不是很重要的文物在室外直接展出。在這些戶外石碑中,有些是被直接鑲嵌在牆體裡,旁邊有著標識和說明,有些則直接擺放在一起,沒有明確的說明,對於游客而言,想要了解這些石碑的故事,可能就不那麼容易了。

隨處擺放且毫無簡介的石碑任麗虹/攝

保護措施與文物自身的材質和價值等有關。或許,這些石碑經歷風吹雨淋真的不會“海枯石爛”,或許,他們在一個文物大省確實是稀鬆常見。但是坊姐以為,入得了碑林博物館的石碑還是有文物價值的,值得我們慎重對待,而不是放在戶外風吹日晒任憑游客觸摸。因為這些瑰寶不僅是我們的,還是屬於我們的子孫后代。

第四展廳VS 拓碑售賣

在西安碑林博物館內,人氣最高的莫過於第四展廳。跟隨著一股墨香,循著叮叮當當的聲音,便能找到第四展廳。

廳內除了大量的游客,還有許多的師傅正在工作。上紙、捶打、上墨,很多的師傅在進行現場拓碑,第四展廳門口便有拓片售賣。

拓片冊子,大的880元,小的360元任麗虹/攝

一位工人師傅正在通過自己精湛的技藝在浸滿墨汁的清代摹刻的《米芾四條屏詩碑》上做著拓印工作。詢問過的師傅都告訴坊姐,這些石碑都是原碑(吃驚臉)。

2013年就曾有媒體就質疑過碑林博物館這種現場拓碑售賣拓片的行為。當時博物館的回復是,允許錘拓的是翻刻。另據一位社科院的專家說,十幾年前她去碑林的就是在直接做拓片,一片買十幾塊,現在還在搞,在吃老祖宗的飯,沒有創新沒有創意。

碑林博物館第四展室似乎成了一個加工拓片出售拓片的作坊了,本來留給游客參觀的展覽區卻成了博物館創收的地方了

知己知彼,來了解一下故宮。截至2017年11月,故宮博物院研發了9170種文創產品,每年的銷售額超過10億元。坊姐以為,且不說允許捶拓的碑是不是翻刻等文物本身的價值問題,這始終如一的創收方式,讓一個底蘊深厚的世界級文化遺產變成了一個初級的加工作坊,值得反思。

RMB 85 VS 30塊錢

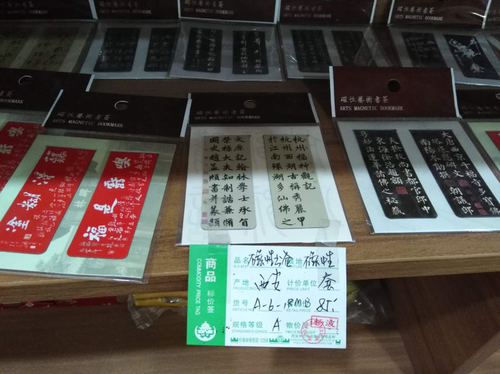

當旅游紀念品成為出門旅游的必備配套時,旅游紀念品商店就成為了旅游景點的標配。坊姐注意到,西安碑林博物館內至少有3個標配的旅游紀念品商店,大大小小各色商品很是齊全。

書簽算是西安碑林博物館裡每個旅游紀念品商店的標配,一套磁性書簽標價“RMB 85”,這至少透露了一點,英文標價的方式說明這裡吸引了很多的海外游客。

在詢問工作人員價格時,對方告知坊姐,這裡的價格分為淡旺季,來得早不如來得巧,現在剛好是活動期間,30塊錢一個,一百塊四個可以拿走。但至於海外游客能不能砍價到“RMB 30/個”,那就不得而知了。

面對離譜的高價格,銷售人員振振有詞地說,這是物價局的定價,標簽上有物價員的姓名。隨后,坊姐又來到西安碑林博物館另外兩個旅游紀念品商店,同樣的書簽標價“RMB 35”,同樣標簽上標記著物價員的姓名。

當然,碑林博物館外兩旁的商店裡,書簽的價格要比裡面低很多,但是可能存在“品質”不同的原因,所以沒有可比性,但是同在碑林博物館內的幾家商店不同的價格,標價與實際售價不同的情況未免讓游客感覺有些混亂。

碑林博物館內部分商品價格張偉/攝

就旅游紀念品而言,坊姐以為,這些紀念品表現有些差強人意,除了價格高幾乎談不上任何價值。除了簡單了復制之外,幾乎沒有任何的技術含量。可以毫不避諱地說,坊姐在碑林博物館拍幾張精彩的書法,出去找隨便找幾家做紀念品的企業都能做的很好而且價格也會低很多。真可謂,世界級的博物館,鄉鎮級水平的紀念品,賣的卻是國際化的高價格。

03簡單粗放的兵馬俑

作為世界第八大奇跡,兵馬俑博物館的名聲在外,是陝西眾多旅游景點中最閃亮的一朵“流量小花”。而這朵“小花”似乎擁有“不老的容顏”,幾十年如一日的展呈模式如冷冰冰的兵馬俑一樣,沒有生機。

業內人士曾直言,“這根本不能稱之為博物館,充其量就是個遺址發掘現場。”

從“山寨兵馬俑”事件來看,游客對於兵馬俑、秦文化的興趣十足,然而從官方渠道卻得不到滿足,這才讓“山寨”有了可趁之機。兵馬俑的IP不僅是其他地域羨慕而不得的獨家資源,還是實現無線+,如,博物館+文創+互聯網+技術等最佳載體。而在這裡,卻淺嘗輒止。簡單粗放的展呈方式實難滿足游客多元化的需求,距離一個國家級甚至世界級博物館的標准還相距甚遠。

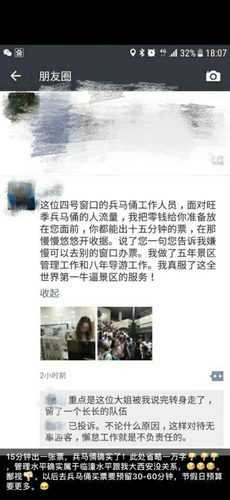

導游之間互相轉發關於兵馬俑服務不到位的朋友圈微信截圖

“從下車到到進門走的太遠,游客經常抱怨設計不人性化”“15分鐘出一張票,以后去兵馬俑買票要預留30-60分鐘”“服務很差,要不是這麼重要的景點,我們根本不會帶游客來”......除了已經“不及格”的硬指標,服務,這個原本的加分項兵馬俑不僅沒拿到,還成了業界導游們分分鐘想要“拉黑”的原因。“仗著自己擁有這麼好的資源,不愁沒客源”有導游直言,兵馬俑博物館“恃寵而驕”,嚴重影響陝西旅游形象。

再來說說館外。讓廣大游客詬病的還有假玉亂象,多個部門始終管不好一塊玉。如果說周邊售賣創意頗少、質量參差不齊的兵馬俑禮物屬於文創產品范疇,難以統一,那麼假玉是否在相關職能部分的管轄范圍呢?一個世界級文物真品的展呈周邊,長期魚龍混雜,假貨橫行,實在有些諷刺呢。

04門可羅雀的地市博物館

208坊曾介紹過寶雞青銅器博物館的部分館藏,看過的坊友們應該還有印象,作為青銅器之鄉,這裡不僅有“中國”二字的最早記載,也藏著大半個周禮故事。文章發出之后,有坊友感慨,“原來寶雞這個博物館竟有這麼多厲害的文物!”

寶雞青銅器博物館王姿予/攝

看似一句贊美,卻讓坊妹心裡涼涼。想到參觀期間的門可羅雀,再想想館藏寶貝背后的精彩故事,實在可惜!這些國寶價值的吸引力應遠不止於此。

而這裡的問題就出在“酒香也怕巷子深”。博物館是公認的“公眾托管藏品之所”,其教育、展示、收藏和研究功能都承載著公眾對博物館最直觀的感受。可試問,一個連“了解一下”機會都沒有的博物館,如何承擔起公共文化服務的重要職能?

隨著“互聯網+”時代的到來,博物館的運營理念和運營模式正在被互聯互通的思維顛覆、重構。被動的讓寶貝們靜靜等待游客來參觀的時代早已過去,主動走出去,以開放的心態打通博物館內外生態圈的藩籬,試圖在與公眾的互動中擴大博物館的社會影響力才能讓博物館活起來,燃起來。

有了主動出擊的交互思維后,博物館就不再單純地被定義為一個“藏品庫”,而成為一個開放的平台,公眾不再受時間和空間的限制,可以自由獲取需要的信息,博物館將為思想的碰撞提供家園。

一位文物愛好者告訴坊妹,寶雞青銅器博物館寶貝眾多,價值極高,但由於博物館理念不新,思路不活,導致很多商周時期的珍寶隻能躺在博物館。“其實這些青銅器在任何一個地方都是寶貝,但是就是因為陝西好文物太多了,不值得珍惜。”該文物愛好者認為,寶雞青銅器博物館每件館藏的介紹太過簡單,有些還晦澀難懂,很容易讓人看著乏味,這樣很難讓青銅器把故事講好。“青銅器故事是陝西故事的重要組成部分,寶雞以及寶雞青銅器博物館守著好東西白白浪費了好東西。”

帝陵旅游如何“活起來”?

相對於博物館的熱熱鬧鬧,陝西帝陵旅游卻顯得冷冷清清。

說起帝陵,陝西人都會仰起頭娓娓道來:南方的才子北方的將,陝西的黃土埋皇上。周秦漢唐,歷史滄桑。82座帝陵分布在三秦大地,這個數據可是權威來源,專家認可……這是來自骨子裡的自信,因為陝西厚重的歷史底蘊是獨一無二的。

在歷史、文物愛好者看來,帝陵就是一個朝代的歷史活化石,它不僅記錄著一個朝代的風風雨雨,還見証著一個朝代的興衰。

自信歸自信,帝陵雖多,卻星羅密布散落於關中地區的各個角落。

自高祖李淵開始,唐代二十座帝王陵中的十八座帝陵成扇形狀分布於關中北部的台原與崇山之間,橫跨乾縣、禮泉、涇陽、三原、富平、蒲城6個縣,被稱為“關中唐十八陵”。

一座陵就是一座城,它並不是一座孤零零的封土,陵區地上建筑和地下建筑共同構成了唐陵這一座座歷史珍寶。

一座陵就是一部斷代史,記錄著一個王朝的起落興衰,它並不是一座孤零零的封土,它是王侯將相和治吏能臣“吵吵嚷嚷”的一個時代。

亭台樓閣,舞榭歌台,風流總被雨打風吹去。走過一座座帝陵,盛世之音似在回響。

關於唐十八陵的保護,雖然學界、專家、媒體一直都在呼吁,還是難逃被破壞的命運。

唐高祖李淵獻陵吳超/攝

坊叔走訪中發現,由於歷史、自然以及人為等諸多原因導致陝西的十八座唐帝陵大多數保護情況不容樂觀。陵墓離生活區過近、陵墓封土垃圾較多、石刻保護存在嚴重缺陷、旅游發展與陵墓保護情況不協調等問題隨處可見。

在管理方面,由於縣域劃分,致使有些唐陵處於兩縣共管的情況,不利於對陵區的統一管理。比如唐貞陵陵園地跨涇陽、淳化兩縣。唐崇陵陵園范圍橫跨涇陽、三原兩縣。高祖李淵獻陵陵區地跨三原、富平兩縣。地域劃分不一、管理分散讓唐陵保護增添了不少隱患。

不可復制的瑰寶,卻是縣級甚至鄉鎮的管理水平。乾陵,被稱為唐陵之冠,乾陵地面、地下文物非常豐富,乾陵管理經歷了由陝西省下放到咸陽市再下放到乾縣的歷程。

管理下放是好事,也是壞事。好在可以拉動地方的旅游,增加財政收入。然而對於帝陵來說,縣級政府“小馬拉大車”的保護利用模式卻難以做好、做大、做強。在坊叔看來,當地雖守著“老祖宗”的文物文化資源,多年來單純依賴“門票經濟”,在文旅融合、產業發展方面並無明顯成效,文物資源優勢距離文化資源優勢還很遠。

文旅融合當地雖然在嘗試,卻收效甚微。總投資12.5億元的大唐絲路風情小鎮作為乾縣的重點項目,從規劃來看,該項目依托乾陵大景區,著力打造集旅游、商貿、休閑為一體的仿唐式特色街區,建成后將有力帶動當地經濟發展。然而時隔5年之久,項目建設依舊緩慢或停滯。

沒有相關旅游項目配套,乾陵看上去就像一座孤零零的城,游客逛完就走,國寶級的帝陵在縣級的管理思路和管理水平下卻難以充分發揮它的IP效應。

如何實現帝陵保護利用和旅游產業的融合發展?唐十八陵分布零散,重要沿渭北100多公裡分散,橫跨渭南、咸陽6個縣,目前僅有乾陵、昭陵、橋陵正式對外成旅游景點,由於交通不便,其他的帝陵很難尋覓,好幾個帝陵需要熟悉文保員帶路才能找到。

乾陵張偉/攝

要致富,先修路。這對於發展旅游產業也同樣重要。早在2014年,陝西省就制定了《漢唐帝陵文物旅游交通線路規劃》,計劃用公路將漢唐29座帝陵串聯起來,提供多種路線,游客可根據喜好選擇。據媒體報道,漢唐帝陵文物旅游交通路計劃當年11月開工建設,2年時間建成。

時隔4年,這個規劃依舊還只是停留在白紙黑字階段。而關於旅游路的建設,在今年3月又再一次的浮出視野:陝西省擬用兩年時間建設以西安為中心的帝陵旅游道路網,連接29座漢唐帝陵。“擬用兩年時間”從用詞來看,貌似還是遙遙無期。

路不通,帝陵旅游帶建設就是緣木求魚。“一個人一條狗”的管理模式守著老祖宗的文物遺產,文旅不融合,帝陵旅游就不會“活”起來,更不會“火”起來。

從文博大省到文博強省,還可以做得更好

“管理人員只是做管理,所以存在研究不夠、開發不夠、解讀不夠的問題。”陝西省社會科學院旅游文化中心主任張燕說,以陝西歷史博物館為例,展示的東西可能還不到三分之一,很多寶貝都在地庫放著,展示的地方很少。她認為,陝西部分展館較為落后,各方面都與國內先進博物館存在差距。比如,無障礙進入場館、高科技+展示存在差距,數字化隻停留在電子屏上,沒有把高科技真正融入展覽中去,講解存在差距,每次都是人工解釋,帶著耳麥去聽﹔國際化方面也存在差距,很多替國外游客真正考慮的東西並不多,對於語言有障礙的外國人來說有些很難理解。

“陝西歷史博物館落后於漢陽陵,漢陽陵博物館上面展示文物,旁邊有十幾分鐘的聲光電展示,可以很好地將文物展示給游客,讓游客有一個很直觀的感受。”張燕建議,陝西的博物館應該在注重文物保護的同時,注重文物的研究和開發,多利用一些聲、光、電等高科技手段讓沉睡的文物活起來。在互聯網背景下,對於文物大省陝西而言,展示文物是講述陝西故事的主要途徑,通過講述文物以及文物背后隱含的趣味性較強的故事,來讓文物自己講好故事。

在208坊看來,博物館展示是一項持久性較強的民生工程,主管部門切不可急功近利。少利用文物本身來掙錢。固然一張拓片幾百塊錢,短期內確實能收入不少錢,但是從長期來看這是一種竭澤而漁的手段。真正的賺錢方式是開發旅游衍生產品,通過高附加值的旅游衍生品來實現經濟價值。

比如在文化創意產品研發方面,西方發達國家博物館一般都遵循“從藏品中獲得靈感”原則,每個博物館開發的文化創意產品都立足於自身獨具特色的收藏,具有濃厚的本館特色。以德國貝多芬紀念館為例,其開發的一系列文化創意產品都是圍繞著貝多芬及其作品的藏品展開,帶有強烈的“貝多芬”印記,別具特色。另外,歐美博物館開發的文化創意產品往往附有說明卡片,講述該商品的開發緣由以及背后的故事等,讓觀眾在購物的同時學習知識,將美好記憶帶回家並傳播給更多的人。

當然,和觀眾的“互動“也是陝西博物館需要改進的地方。例如陳列展覽過程中的“互動”,使參觀者能夠親身體驗和感受,成為陳列展覽中的活的元素。博物館應努力消除陳列展覽與觀眾的距離,使之更加具有親和力。比如在丹佛藝術博物館,觀眾可以坐在非洲廳內,邊看文物展品,邊聽播放器內傳出的由居住在丹佛的非洲音樂家演奏的音樂。在視頻站觀眾還可以錄下他們自己關於某一藝術展品的故事。在加拿大,博物館界主張以觀眾意願決定辦館辦展方向,旨在讓博物館真正成為民眾休閑、參與、思考的場所。因此,他們定期進行社會民眾關於博物館的宏觀和分類意見調查,全面及時地了解和掌握社會民眾對博物館的興趣、意願和預期,並以此為依據完善博物館建設和舉辦陳列展覽。

“要讓收藏在博物館裡的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍裡的文字都活起來。”

“處理好歷史文化和現實生活、保護和利用的關系,該修則修,該用則用,該建則建,做到城市保護與有機更新相銜接。”

“推進文物合理適度利用,使文物保護成果更多惠及人民群眾。”

……

殷殷期待,擘畫有道。讓文物活起來始終為習近平總書記所關注思考的。

歲月流轉,繁華和蒼涼都湮沒在歷史長河中。這片土地上,人們曾經是如何生活的?這座城市有哪些不曾看到的歷史脈絡?它的繁華是怎樣的一種存在?到博物館去,到文物古跡現場中去,是尋找答案的最佳選擇。

從紀錄片《我在故宮修文物》,到《國家寶藏》《假如國寶會說話》,再到2018央視春晚上的“絲路山水地圖”﹔從“故宮跑”到“海昏侯熱”,再到“鎏金銅蠶”。近一兩年來,與文博相關的事情多次成為社會熱點,甚至成為現象級事件。可見,國之瑰寶所喚醒的人民群眾之文化熱情,折射出文物所蘊含的恆久魅力。

面對中央要求與百姓期望,陝西作為文物大省,如何讓文物活起來,潮起來,燃起來不僅是硬責任,也是軟指標。近年來,陝西做了大量工作,比如利用3D、VR、AR等豐富的手段,持續推進陝西互聯網數字博物館建設,實現陝西文物信息資源深度展示和開發利用,已完成143家數字博物館網絡虛擬館建設,並推出“陝西數字博物館口袋版”“文物三維數字魔卡”等實施珍貴文物數字化保護展示利用項目。

然而,之於國有文物收藏保管機構522家、博物館281座,館藏文物總計774萬件,數量居全國第二的陝西來講,208坊覺得這些還遠遠不夠。我們的目標不僅是做文物大省,更要做文物強省,擁有這麼高級別、這麼多資源優勢的陝西,別讓本該講好中國故事的窗口,成了游客鬧心或者敗興而去的吐槽地,也別讓一流寶藏,被三流管理所拖累湮沒。陝西,理應為全國甚至世界文博旅游開發探索出一條新路子,成為標杆,也應為“讓博物館活起來”貢獻陝西力量。從這點出發,其實可以做得更好。(人民日報中央廚房·208坊工作室 雷浩 吳超 任麗虹 張偉 吳德峰 王姿予)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量