|

銅雀台青石螭首 |

|

半人面瓦飾件 |

|

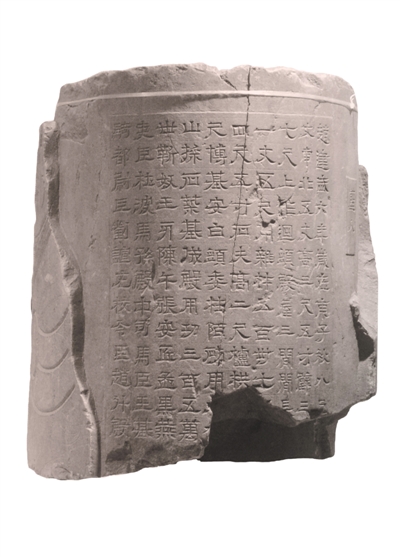

西門豹祠刻銘殘石 |

|

“史越千秋,文承一脈﹔館藏萬象,霞接三台。”這副鐫刻在河北省臨漳縣鄴城博物館照壁上的對聯,講述的是鄴城悠久的歷史和豐厚的文化底蘊。

臨漳縣一帶古時稱“鄴”。鄴城在中國歷史上先后成為曹魏、后趙、冉魏、前燕、東魏、北齊六朝都城,享有“三國故地、六朝古都”之美譽。

鄴城博物館位於河北邯鄲臨漳縣城西南約20公裡處,佔地65畝,採用漢代建筑風格,雄偉壯麗,處處彰顯著漢風魏韻。鄴城博物館主館建筑面積為5228平方米,共展出陶器、瓷器等各類珍貴文物300件(組),分成“序廳”“史前至秦漢時期的鄴地”“曹魏時期鄴城”“十六國時期鄴城”“東魏北齊鄴城”“六世紀鄴城佛教”等6個展廳。

銅雀台青石螭首

1986年出土於銅雀台遺址。

東漢末年,曹操官渡之戰擊敗袁紹,佔據鄴城,營建鄴都,修建了著名的台式建筑——銅雀台、金鳳台、冰井台,用作軍事防御。經考証,出土的青石螭首是銅雀台建筑裝飾件的一部分。

這件青石螭首通長192厘米、螭首長104厘米、高48厘米。螭首微揚,大口張開,牙齒畢露,口內尚殘存紅彩,造型夸張華麗,前段打磨光滑,后段粗糙部分仍保留砌壘磚痕跡。鄴城考古隊首任隊長徐光冀說:“螭首后段銜接處特征顯示其應為角螭首,這是用於高台建筑台基頂部、圍欄拐角望柱下突出台體的構件。從這麼大的器形上,可以想象當年銅雀台是多麼的雄偉高大。”

半人面瓦飾件

年代為后趙。

這些瓦飾件整體呈半圓形,直徑31厘米,高13厘米,泥質灰陶,模制。正立面呈半圓形,模印人面圖案,雙目鼓突,鼻梁高聳,兩道弧形凸棱和六道縱向短凸棱勾勒出臉頰和牙齒,造型栩栩如生。

半人面瓦飾件是宮殿建筑遺址中最具標志性的遺物,其造型與燕下都等鮮卑族政權遺址發現的瓦飾大致相同。印証了鄴城作為民族融合交匯點的地位,也是建都於此的鮮卑族政權前燕、東魏、北齊逐漸被漢化的歷史印痕。

西門豹祠刻銘殘石

年代為后趙建武六年(公元340年)。直徑37厘米、殘高42.3厘米。

專家推測原為圓柱,現僅殘留柱頂部分。石柱左右兩側浮雕人物,右側人物頭部左側榜題“聖人”。人物中間淺浮雕出一長方形區域,其上鐫刻文字,書體介於楷隸之間,內容為“趙建武六年歲在庚子秋八月……上作迴頭殿屋三間……”該刻銘與《水經注》《金石錄》等文獻記載內容相吻合,對於十六國鄴城遺址、古漳河方位的研究均具有重要意義。

據史料記載,戰國時期魏文侯任命西門豹為鄴令。鄴為魏國要地,臨漳水,常有水災。為防治水患,西門豹取締了“河伯娶婦”等迷信活動,並帶領民眾修鑿了著名的西門豹引漳十二渠,這是在鄭國渠、都江堰之前,我國歷史上最早的大型引水灌溉工程,極大地提高了鄴城農業產量,鄴地因此富庶起來。

西門豹死后,鄴地百姓在他治水的地方興建了西門豹大夫廟,宋、明、清三朝還為他豎立了碑碣。西門豹的故事被收入到全國小學語文課本,成為婦孺皆知的歷史人物。