人藝老藝術家的幕后故事:車可以不鎖但劇本不能落

在這裡,不時能看到有人拍照留念。上官雲攝

在很多話劇愛好者心目中,北京人藝是“殿堂級”的存在,《蔡文姬》《洋麻將》等經典劇目簡直百看不厭,最近《茶館》又是一票難求。其實,除了濮存昕、馮遠征等大家熟知的優秀演員,於是之、黃宗洛、藍天野等許多老藝術家均來自這裡。

其官網顯示,北京人民藝術劇院始建於1952年6月,至今已有66年歷史。首任院長為著名劇作家曹禺,自建院以來共上演了古今中外不同風格的劇目300余部。每年,有多達24萬觀眾走進北京人藝的劇場觀看話劇,這是一個相當可觀的數字。

北京人藝演出信息顯示,經典劇目《李白》正在首都劇場上演。

為什麼它能吸引觀眾,成為久負盛名的專業話劇院?在北京人藝著名導演、表演藝術家方琯德之女方子春看來,那是因為執著於表演、敬畏戲劇的精神,滲透在每個人藝演員、甚至人藝子弟心目中。

比如,在北京人藝的排練廳裡,沒有什麼大腕導演、叔叔前輩,也沒有說不得的名演員,排練廳裡有四個大字——“戲比天大”。濮存昕父親、著名導演蘇民排《蔡文姬》時,徐帆為了一個觀點在排練場和蘇民吵了起來,可過后大家並沒有把這事放在心上。因為是為戲,為藝術而爭論。

“北京人藝,每個人都有自己的藝術個性,主張和方法也不一樣,但就是這些人釀成了人藝統一的風格。都一個路子就沒特色了。田沖和刁光覃一樣嗎?絕對不一樣。”藍天野回憶,有“龍套大師”之稱的黃宗洛很明顯和大家不一樣:他就是要表現,排戲時他全身挂滿了小道具。當時他碰上了焦菊隱導戲,焦菊隱的態度就是:你來吧,有什麼本事就用上,然后一點點再調整。

資料圖:老藝術家藍天野。他在舞台上塑造了許多經典形象。李春光 攝

北京人藝統一的風格是什麼?其中之一或許就是認真敬業。《一棵菜:我眼中的北京人藝》詳細記錄了黃宗洛的許多往事。如藍天野所說,舞台上,他經常演一些土匪、特務等小角色,甚至演賣報的、蹬車的……但從沒輕視過。

在劇院成立之初,黃宗洛分配到《龍須溝》裡一個賣酸梨的小角色,於是就在寒冬臘月裡跟著賣梨的老人做了半個月買賣,實際在舞台上,卻是背對台口,燈光都不怎麼能照到。

同樣,在另外一出話劇《茶館》裡,黃宗洛演配角鬆二爺。為了演好這個角色,他一方面在日常生活中做出改變:沏蓋碗茶、改穿長袍馬褂,甚至還買了一隻黃鳥作伴……另外還給鬆二爺設計了一整套的請安行禮動作,根據人物當時的心理需要加以巧妙運用,收到意想不到的良好效果。在他眼中,沒有小角色,隻有小演員。

一方面是對舞台藝術的認真,一方面是生活中的低調朴實。從小,方子春從小左鄰右舍都是北京人藝的“大腕”,算是“人藝子弟”。在她印象中,“北京人藝凝聚力很強,所有人都把戲看的很重要。每逢晚上有演出,父母都會告訴孩子,下午三點就不能出來鬧,連叫電話的都沒有”。

“我父親對排戲很重視,也嚴謹。他們那一輩的老藝術家都這樣。”方琯德與蘇民是幾十年的老搭檔,但據方子春說,他們幾乎從來不吵架,“我問過蘇民叔叔,但他記住的就是我爸爸對他怎麼好。我想,大概是因為他們心思都在演戲、排練上,根本記不住那些個人爭執和矛盾”。

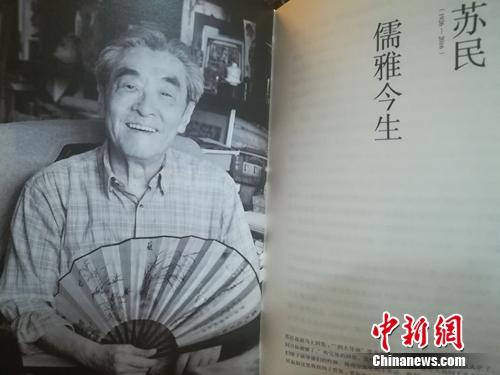

《一棵菜:我眼中的北京人藝》一書中,也記錄了著名導演蘇民的故事。上官雲 攝

“如果大家想知道老一代藝術家都是怎麼生活的,我告訴你們幾個特點:一、人人家裡書多﹔二、幾乎每個人除本職工作外都是興趣廣泛,可稱雜家﹔三、生活上不講究,但戲上較勁。”方子春說,“年輕時每人一輛舊自行車,車不鎖但車筐裡的水杯劇本不能落”。

北京戲劇圈有這麼句調侃的話,“遠看是要飯的,近看是北京人藝的”,方子春說,“這些大演員的境界高就高在不愛打扮,生活中平平凡凡,一上台光彩奪目”,“不像現在的有些演員擱哪兒都要端出架勢來——我是演員,一上舞台找不著了”。

現在,入夜之后街燈亮起,北京人藝的劇場依然會上演一幕幕精心編排的話劇,吸引觀眾走進去。但如一位關注北京人藝幾十年的粉絲所言,演員變了,觀眾也變了,但有一些東西沒變,那就是對舞台的敬畏、對藝術的執著,這已經深深印在人藝藝術家們的心坎裡。(完)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量