被譽為戲曲界“活百度”,他卻為啥最愛自稱伶工?

“從我學藝第一天起,老師們就告訴我,學戲要下苦工,為人要謙遜。”近日,中國戲曲學院教授、國家級非物質文化遺產京劇項目代表性傳承人鈕驃在接受中新網記者專訪時說,自己只是個“伶工”,無意當“名家”,希望用自己的努力,把丑行藝術傳承下去。

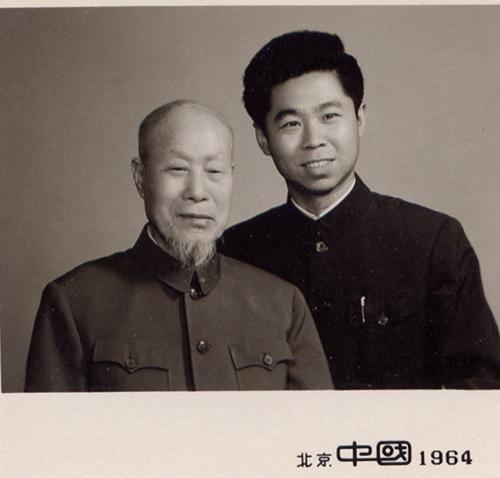

蕭長華先生與鈕驃(右)合影。受訪者供圖

更願意自稱“伶工”

——年過八旬,每天工作超8小時

鈕驃是土生土長的北京人,小時候就愛唱戲,后來考入戲校,1950年轉入戲曲實驗學校(后為中國戲曲學校,即今中國戲曲學院),畢業后留校任教。那時,他的老師是蕭長華、高富遠等名家,后來更是成為蕭長華的助手,負責記錄這位老藝術家的生平。

以此為契機,鈕驃開始在學術領域發力,先后主編京劇劇目教材40余種。20世紀80年代以來,他還參加編撰出版了《蕭長華戲曲談叢》、《京劇選編》20集、《中國京劇史》、《中國大百科全書》(戲曲卷)等作品。

“我挺佩服鈕驃老師,問他一些戲曲知識、人物掌故,他幾乎沒有不知道的。”一位京劇演員透露,還曾有人給鈕驃老師取了個綽號——戲曲界的“活百度”,意思是,有不懂的就可以問他。

2011年中秋,吳小如先生與鈕驃(左)交談。張一帆 攝

對這個綽號,鈕驃每次聽到都搖頭:“不用給我貼金,我就是個‘伶工’:‘伶’是戲曲,‘工’是工作者,戲曲工作者而已,這個稱呼多好啊,又光榮。”

“我現在還在給學生上課,兩三個人的小課,就叫他們到家裡來,十幾個人的大課,我去學校給孩子們講。”已經86歲了,鈕驃還是閑不住,手頭在編的書就有至少兩部,每天工作八小時以上,“雖然歲數大,還是願意給國家、社會做點事,看著自個的勞動成果,也高興。”

以“大齡”學文丑

——說丑角可有可無是誤解

除了大學教授這個身份,鈕驃還是個正經八百的京劇名角,工文丑。在幾十年的舞台生涯中,出色表演了《連升店》、《女起解》等一大批叫好又叫座的戲劇,在梨園奠定了自身地位。

以現在的眼光看來,文丑似乎是個不討喜的行當,扮相顏值太低,既沒有花臉的威風凜凜,也沒有武生的英氣勃勃,大多數時候出場的作用就是“搞笑”,可有可無。但鈕驃說,這是一種誤解,“梨園人都知道,無丑不成戲”。

《選元戎》劇照,左起:蕭長華飾程咬金、雷喜福飾唐王、鈕驃飾大太監。受訪者供圖

鈕驃說,在京劇中,丑角塑造人物的范圍最廣,五行八作的人幾乎都能演﹔在烘托劇情方面,丑角則可以起到調節舞台氣氛的作用,就算是悲劇,也不能讓觀眾“一哭到底”啊。

也正是這個原因,假如一出戲是一道菜,那麼在京劇界很多老藝術家的心目中,丑角就是當之無愧的“味精”,能夠調味、提鮮,讓觀眾願意去看這出戲。

“台下,丑角也有重要作用。丑行的演員,在京劇教學中多半佔有一席之地,因為他們需要和生行、旦行等配戲,必然就要掌握他們這個行當的演出特點,屬於‘全才’。”鈕驃解釋道。

丑行發展之路該咋走?

——多登台演戲才是有效途徑

盡管丑行有著重要作用,但近年來一出出相對火爆的戲曲劇目中,卻難見丑角身影。對此,鈕驃毫不諱言地指出,近三四十年來,京劇丑行藝術的發展是不夠的,當下的丑行,算得上京劇行當中的“弱勢群體”。

鈕驃生活照。受訪者供圖

“以丑角為主的戲曲,多半是表現民間、市井內容,相對瑣碎,很難得到特別高的重視。”鈕驃說,這很容易導致丑角演出機會的減少,偏偏這個行當又需要大量舞台實踐提高自身能力,沒有足夠登台機會,在藝術上的提高會跟著變慢。

此前接受採訪時,鈕驃把這種現象歸納為“丑角難演戲”,“跟觀眾見面的機會少了,自然觀眾會覺得丑角陌生”。

“丑行在戲裡戲外都有重要作用,忽視它,是不太科學的。”鈕驃建議,從人才培養角度來說,學校可以加大對丑行的關注度﹔從演出來說,不管是學校、院團,都可以嘗試多排一些文丑戲或武丑戲,丑行自身有魅力,相信可以被觀眾接納。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量