|

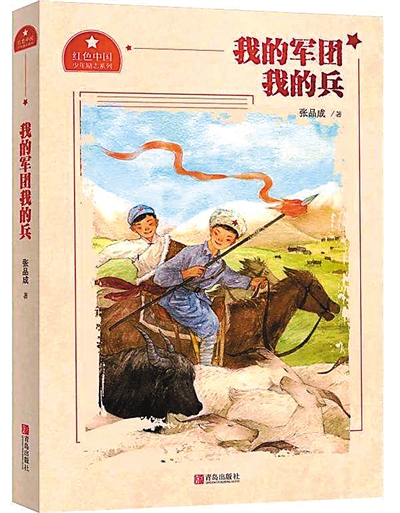

張品成著 |

堅持紅軍題材兒童文學創作近30年的作家張品成,以他的創作,呈現了革命歷史題材縱深書寫的多種可能。自1993年創作《赤色小子》獲得第四屆全國優秀兒童作品獎起,張品成前后創作了《可愛的中國》、“十五歲的長征”系列、《紅藥》等多部紅軍題材兒童小說。《我的軍團我的兵》(紅色中國少年勵志系列)是他2018年的新作。

張品成的戰爭書寫另辟蹊徑,是一種戰場之外的戰爭書寫。他的作品裡,沒有戰場的血與火,多是后方的較量,但,同樣的你死我活。作家並不簡單地為了美化紅軍而架空歷史,而是努力忠實於歷史語境,還原生活,呈現人心。《我的軍團我的兵》從飛奪瀘定橋、強渡大渡河的背景切近那段廣為謳歌的戰爭史,圍繞著戰地醫院與紅小鬼“樊天九”等,鋪繪戰場之外的紅軍生活實景。作品以真實人物為原型,交代了天九、英秀、歐前響等幾個主要人物加入紅軍的緣由﹔作品也直陳了當時極其惡劣的醫療條件,真實到殘酷的戰地搶救,不忍直視的慘烈犧牲。嚴重的食物匱乏,是紅軍當時面臨的最大敵人。醫院忽然成了“前線”,接到生死攸關的重要任務,“試吃野菜”。故事的主要沖突,也源自歷史的真實。在完成“試吃野菜”的任務后,兩個紅小鬼被委以重任,集中飼養當地民眾遺留的牲畜。首長講明了政治意義,胡子軍需官下達命令,“一頭都不能少”。天九自此有了自己的“軍團”,自己的“兵”,待它們如自己的親人。然而,隊伍陷入斷糧的絕境,首長下令宰殺牲畜。在求生存與守軍紀之間,歷史必須選擇前者。作品完全摒棄了“神劇”的調調,沒有大戰捷報的主旋律,不做人為的歷史拔高,而是傳達出戰爭親歷者最真實的感受,為長征附上了濃郁的生活氣息。

宏大歷史背景下展開的戰爭故事,最易缺少細節。張品成的紅色書寫,乍看硬朗剛烈,內裡卻細膩動人。張品成專注於細節,尤其專注於深入人物形象的內心世界。天九的心理描寫最為傳神。作品精筆描寫了天九從懵懂,到崇拜英雄,到蠻干,到真正的成長。光輝偉岸的首長形象,也不是靠戰爭中的英武決斷、運籌帷幄而樹立,而是在日常小事之中,細節之中,在一舉手、一投足,一席話中,盡顯胸懷。長征途中的紅小鬼們,就是這樣在紅色熔爐中,在日常的自悟與頓悟中,在英雄力量的感召中,淬火成金。事實上,《我的軍團我的兵》中,張品成完全舍棄了面目的描摹。舍棄外貌描寫而絲毫不讓人感到形象缺位,處理得漂亮。情節散去后,那個天九、那個史統有,那位不具名的首長,個個面貌清晰,呼之欲出。

談及歷史題材,中國文學史上,懷古之作,詠史之作,常含借古喻今之意。當代歷史題材作品,也不應停留在消遣歷史或復現歷史的層面,而應有所“喻”,言“今世之意”。張品成寫紅色小說,是有今世之意的。《我的軍團我的兵》的紅軍歷史書寫,意在彰顯天下大同、純然無私的公心,與人人安之若素、人人樂觀昂揚的斗志。這支部隊強大的感召力,將每個接近它、了解它的人緊緊凝聚在一起,形成堅不可摧的正義之師、信仰之師。

張品成以非戰爭的視角書寫戰爭題材,雖非壯闊的英雄頌歌,卻是壯闊的精神頌歌。作品中感染著紅小鬼天九,也感染著每位讀者的,是“精神信仰”的氣場。