作別金庸,他的俠氣不曾飄然遠引

這個晚上,正在復旦講課,瞥到手機中跳出金庸去世的消息,不由失神。很快,網上的追思狂潮般涌將出來……

一位94歲,且已淡出江湖的老者,以傳統中國人的眼光來看,他的遠逝該算是喜喪了,應該點起紅蠟燭,為老人送行。然而,何以他的背影,仍痛楚了我們的靈魂?

金庸的筆墨,關聯了一代人的青春。從此,萬丈豪情浪擲九天,千軍萬馬零落成泥。他讓我們的想象有多輝煌,留下的黑洞就有多無望。他曾書寫過的五千年英雄肝膽、九萬裡古道熱腸,從此唯余字裡行間。

老爺子構建了一個虛虛實實的江湖,那滄海一聲笑,滔滔兩岸潮,讓中國多少人沉醉。金庸走了,江湖便也暗淡了……

上個世紀,就是在80年代的復旦。在宿舍裡,我們初識金庸的文字,如飲狂泉,在宿舍裡擊鼓傳花般傳閱,通宵達旦,血脈賁張。

很快,到報社做了文化記者和編輯,還忍不住約人寫金庸讀后,更忍不住自己操刀改寫,還記得有這樣幾句:

他們並不津津樂道武功的一招一式,也不深究故事情節的合理與否。那麼究竟是什麼吸引了這些曾經或依然自視甚高的知識分子呢?是那種“問世間情為何物,直教生死相許”的無望情愛?是那種一劍在手、四顧茫茫的孤傲與寂寞?抑或是那種抑強扶弱、大義凜然的干雲豪氣?……

一眾平庸平俗的人生,從此被金庸的魔杖點亮。那一段閃閃發亮的青春,有幾個名字是不可或缺的,其中最沉甸甸的一位,就是金庸。

實在沉迷到不能自拔,便在90年代初,和幾位同好一起編撰了《武俠小說鑒賞大典》(漓江出版社出版)。我們不知天高地厚,寫信請求金庸擔綱顧問,老先生居然慨然應允,還幫我們題寫了書名。

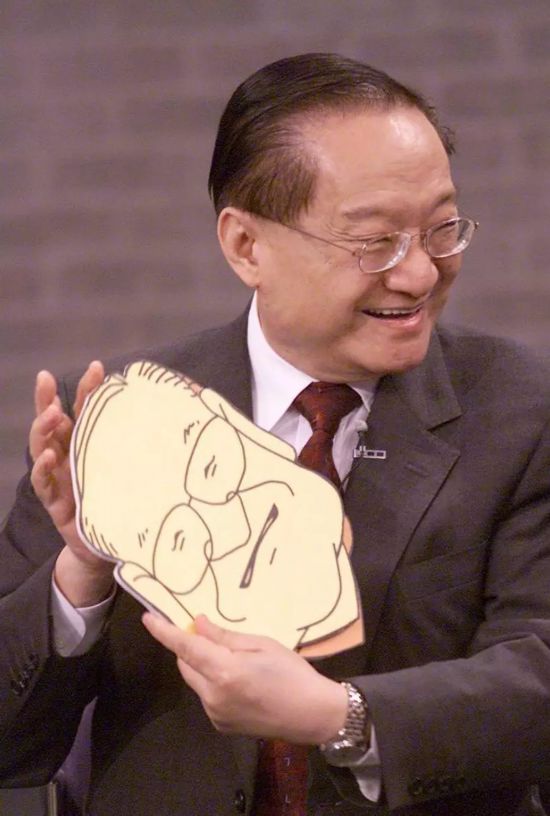

見到他時,則已是十年之后,在上海一家酒店的咖啡廳——老爺子儒雅謙和,一派宗師氣概,不似令狐沖,而像極了一燈大師。

當時,我們向金庸討教他所理解的“俠”,老爺子一字一頓:“思想家中,我最推崇孟子,推崇至大至剛的大丈夫氣概。所謂浩然之氣,就是俠氣,就是性情中人。”

見面不談金大俠,縱讀詩書也枉然。至大至剛,浩然之氣,影響了一代國人。

那時,性情中人,成了一代人相互間的最高評價。“俠之大者”,也成了無數人的畢生追求。

“傳一曲地老天荒,共一生水遠山高”﹔“讓我苦也好,讓我累也好,隨風飄飄天地任逍遙”……

這樣的精神滋養,早已化入一代閱讀者的血液與骨髓。

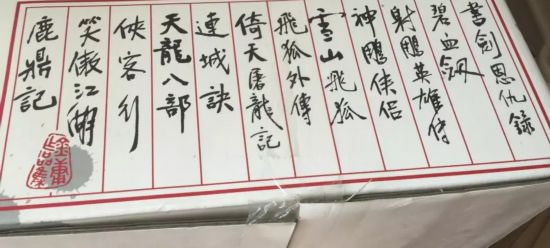

久矣不讀金庸了。但目光常會不經意地落在書架上,“飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛”,15本金庸,它們都在,霎時,心中便一片澄明,十分妥帖。

唉,俱往矣。大師的凋零,讓我們重溫那些凝固在上個世紀的背影,在感動中,更有孤獨。感謝金庸的長壽,讓他的生命韌成了一根飄忽的絲線,串起兩個世紀的俠肝義膽,讓我們踏實到了現在。

“他們忠於理想,不停止地追求理想,忠誠地、不聲不響地生活下去、追求下去,他們身上始終保留著那個發光的東西”——這是巴金在《愛情三部曲》中熱情贊美過的知識分子,也是金庸留給我們人生中的一抹亮色。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量