紀念豐子愷誕辰120周年 他為何讓人如此懷戀

豐子愷在創作護生畫

開明書店出版的豐子愷《緣緣堂隨筆》

《護生畫集》之一 豐子愷

《恩狗冊頁》之一 豐子愷

天涯靜處 豐子愷

珠帘上鉤 豐子愷

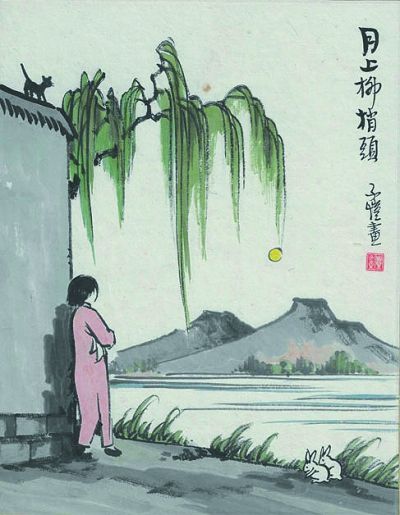

人約黃昏后 豐子愷

中國現代文藝史上,有許多名家,豐子愷(1898年11月9日—1975年9月15日)是其中十分特別的一位,如果少了他,中國現代文化的生態,將因此而大大失衡。

這不僅因為他是一個通才,在文學、繪畫、書法、音樂、翻譯等領域均有很深造詣,為中國現代的美育事業立下汗馬功勞,更因為,他是一個稟賦奇異、風骨高邁的傳奇性人物,用日本著名漢學家吉川幸次郎的話說,他是現代中國“最像藝術家的藝術家”。

“子愷漫畫”與“緣緣堂隨筆”,是豐子愷留給現代中國的兩件瑰寶,時過境遷,依然熠熠生輝,滋養了幾代中國人的靈魂。

中國現代文學史上,曾有“為人生而藝術”的“社會派”(文學研究會發起)和“為藝術而藝術”的“唯美派”(創造社發起)。豐子愷是文學研究會特別推出的漫畫家,甚至連“子愷漫畫”的稱號,都是該會重要人物鄭振鐸發明的,由此足以証明豐子愷的藝術與“人生”的密切關系。然而,豐子愷並不屬於這一派,他的眼光,不經意間,便會穿透“人生”的表層,直抵人生的“根本”。准確地說,豐子愷對人生社會的關注,是出於佛家慈悲為懷的“護生”信仰。

相比之下,豐子愷與自我表現,崇尚天才的“唯美派”距離更遠,盡管他最強調藝術“趣味”。細審之下,其“趣味”的核心,是超越藝術形式的“童心”“真心”和“本心”。因此,如果一定要對豐子愷的藝術創作下一個定義,隻能是“為生靈而藝術”。它的存在,意味著現代文學史上除“社會派”“唯美派”“革命派”之外,還有一個隱性的“生靈派”(屬於這一派的,有許地山、葉聖陶、冰心、廢名等人),豐子愷是其中的代表性人物。在風雷激蕩的20世紀中國,這一派不合時宜,難成氣候,卻不絕如縷。時過境遷,越來越顯示出它的價值。

佛緣與藝緣

豐子愷一生結二緣——佛緣與藝緣。於是派生出一個麻煩的問題:藝術與宗教,情狀雖相似,本質卻有差別,各有不同的價值體系與精神訴求。豐子愷因此難免經受復雜的內心矛盾與糾葛,正如《憶兒時》描寫的那樣:而立之年的豐子愷,津津有味地回憶童年時代養蠶、吃蟹、釣魚的趣事,最后總是上升到“殺生”的高度,一面使他“永遠神往”,一面使他“永遠懺悔”。這種矛盾糾葛,在《陋巷》(1933年)中有集中的表露。

“陋巷”是聖人品格的象征,取自《論語》中“居陋巷,一簞食,一瓢飲,人不堪其憂,回也不改其樂”的典故。而今,守在此地遙接衣缽的,是通儒馬一浮。文章記述“我”與馬一浮的三次見面,禪意深致。通過字裡行間,可以看出,馬一浮在豐子愷心目中是“教主”式的存在。第一次隨恩師李叔同拜見馬一浮,因聽不懂兩位長輩的北腔方言(馬以不地道的北方音回應李的天津白),愧恨無奈中變成了一個尷尬的傀儡,卻牢牢記住了馬一浮的奇秉異相:“頭圓而大,腦部特別豐隆,上眼帘彎成一條堅致有力的弧線,切著一面的深黑的瞳子”。

第二次見馬一浮,是16年之后,受弘一法師的委托而去。這次豐子愷能夠聽懂馬一浮的紹興土白,心境卻與之前大不一樣:他剛剛失去母親——從他孩提時代兼盡父職的母親,豐子愷感到自己未能對母親盡涓涘的報答之情,悔恨至極,心中充滿了對無常的悲憤與苦痛,於是便墮入頹唐的狀態。這無疑是接受開解,皈依上帝的最佳時刻。耐人尋味的是,豐子愷最終還是回避了大師的開解。其中這樣寫道——

M先生的嚴肅的人生,明顯地襯出了我的墮落。他和我談起我所作而他所序的《護生畫集》,勉勵我﹔知道我抱風木之悲,又為我解說無常,勸慰我。其實我不須聽他的話,隻要望見的顏色,已覺羞愧得無地自容的。我心中似有一團“剪不斷,理還亂”的絲,因為解不清楚,用紙包好了藏著。M先生的態度和說話,著力地在那裡發開我這紙包來。我在他面前漸感局促不安,坐了約一小時就告辭。當他送我出門的時候,我感到與十余年前在這裡做了幾個小時傀儡而解放出來時同樣愉快的心情。我走出那陋巷,看見街角上停著一輛黃包車,便不問價錢,跨了上去。仰看天色晴明,決定先到採芝齋買些糖果,帶了到六和塔去度送這清明日。但當我晚上拖了疲倦的肢體而回到旅館的時候,想起上午所訪問的主人,熱烈地感到畏敬的親愛。我准擬明天再去訪他,把心中的紙包打開來給他看。但到了明朝,我的心又全被西湖的春色所佔據了。

這段文字,將豐子愷彷徨於宗教藝術之間的復雜情愫展露無遺。此時的豐子愷,一方面感到“無常”加給他的壓倒性痛苦和頹唐,另一方面又離不開藝術給予他的快感與慰藉,在雙方博弈、難解分難的時刻,豐子愷選擇了逃離,因為“西湖的春色”。

第三次見面是兩年后,是豐子愷向馬一浮請教“無常漫畫”之事的自動訪問。此時的豐子愷,隨著喪母之痛的平復,心似已屈服於無常,准備對無常做長期的抵抗,並從詠嘆無常的古詩佳句中尋找漫畫創作的靈感。馬大師這樣開導豐子愷:“無常就是常。無常容易畫,常不容易畫。”似當頭棒喝,將他“從無常的火宅中救出”,使他“感到無限的清涼”。但一走出陋巷,面對歲末景象和雨雪充塞的道路,豐子愷依然感到彷徨,宛如置身夢中。

其實,豐子愷寫《陋巷》時,已是一名居士。5年前,豐子愷三十誕辰之日,在恩師弘一法師主持下,在江灣義永裡緣緣堂樓下的鋼琴旁邊舉行儀式,皈依佛門,法名“嬰行”。更早的時候,在同樣的地方,豐子愷請弘一法師為自己寓所命名,法師囑他在方紙上寫與佛教有關、可以互相搭配的文字,團成小紙球,撒在釋迦牟尼畫像前的供桌上,豐子愷連拿兩次鬮,都是“緣”字,於是取名“緣緣堂”。

由是觀之,豐子愷在《陋巷》中的表現似乎令人困惑,其實很好理解。作為一名聰慧而虔誠的居士,豐子愷不可能不懂那些“無常”的大道理,他之所以感到愧疚,有意無意回避大師的開解,與其說是因佛緣不夠深,不如說是因藝緣之力太強。細審之下,豐子愷的佛緣,是建立在知性的基礎上,哲思的基礎上,絕無信男善女的狂熱和非理性。孩提時代起,豐子愷就被兩個永恆的問號糾纏:從鄰家孩子從壁縫裡塞進來的一根雞毛,可以追蹤到空間、宇宙的無限,從賬簿上取自《千字文》中每一個順序排列字的年頭編號,可以領悟到時間的神秘﹔從一個落水的泥阿福,一根丟棄的樹枝手杖,一張燒成灰燼的紙,悟到世上萬物,都有它的來龍去脈,都不會真正消失,都被記錄在造物主的“大賬簿”中。這是一個神童對“無常”與“有常”的先知先覺。

與之相反,豐子愷的藝緣,是感性的,趣味的,不可理喻的,也是不可救藥的。關於這一點,豐子愷說得很徹底:“趣味,在我是生活一種重要的養料,其重要幾近於面包。”豐子愷的趣味,體現為一種藝術化的生活方式。正如《塘棲》中描寫的那樣:從石門灣到杭州,坐火輪、換火車隻需兩小時,非常方便,豐子愷卻不喜歡這種現代交通工具,經常雇一隻客船,順著運河,優哉游哉地走上兩三天,沿途閑眺兩岸景色,或揮毫寫生,或上岸小酌,其間的種種樂趣,真是妙不可言。

可以說,藝術與宗教的糾葛,伴隨豐子愷一生,隨著歲月推移,人生閱歷增長,兩者越來越趨於圓融。1948年11月,天命之年的豐子愷到廈門南普陀寺憑吊弘一法師講律遺址,其間應廈門佛教協會邀請,作《我與弘一法師》的講演。在解釋恩師為何“遁入空門”時,豐子愷給出深思熟慮的解釋:人生分三層:物質生活、精神生活、靈魂生活,相對於衣食、藝術、宗教﹔“人生欲”超強、腳力不凡的弘一法師李叔同,由藝術升華為宗教,是理所當然的。相比之下,豐子愷自愧一直彷徨於藝術與宗教的十字街頭,是個不肖弟子,並感嘆自己“腳力不夠”,隻能住在二層,對三層心向往之。

豐子愷的人生三層說比喻機智,且有中國文化特色。然在筆者看來,豐子愷盡管形式上沒有出家,一直停留在人生的二層,在精神實質上,豐子愷其實早已登上三層。與恩師李叔同的不同在於,登堂入室之后,豐子愷也沒有忘記二層。他在二三層之間,上上下下,自由進出。唯其如此,他的藝術創作迥出時輩,妙趣橫生而法相庄嚴,沒有那個時代常有的亢奮、偏激和粗鄙。以筆者私見,豐子愷對中國現代文化的貢獻,並不亞於弘一法師。

“子愷漫畫”:功夫在畫外

從中國現代漫畫史的角度看,“子愷漫畫”的誕生頗有橫空出世的意味。這並不是說此前中國沒有漫畫,事實上早在“子愷漫畫”之前,漫畫界已是人才輩出,只是沒有“漫畫”這個詞而已,“漫畫”一詞的流行,是“子愷漫畫”登場之后的事。更重要的是,“子愷漫畫”的藝術風格,與當時流行的漫畫不一樣。比如與漫畫大師張光宇造型嚴謹的作品相比,“子愷漫畫”顯得逸筆草草、不求形似,具有傳統“文人畫”的味道。

豐子愷走上漫畫創作道路,有陰差陽錯的偶然性。假如沒有1921年的日本之行,與竹久夢二的畫作邂逅,或許就沒有后來的“子愷漫畫”。

豐子愷原本是為了學西洋油畫,實現畫家夢而去日本的。孰料一到東京,這個夢就破滅了。后來豐子愷在《子愷漫畫》卷首語這樣描述當時情形:“一九二一年春,我搭了‘山城丸’赴日本的時候,自己滿望著做了畫家而歸國的。到了東京窺見了些西洋美術的面影,回顧自己的貧乏的才力與境遇,漸漸感到畫家的難做,不覺心灰意懶起來。每天上午在某洋畫學校裡當model(模特兒)休息的時候,總是無聊地燃起一支‘敷島’,反復思量生活的前程,有時竊疑model與canvas(畫布)究竟是否達到畫家的唯一的途徑。”

這段話有兩個要點必須記住:其一,豐子愷東京學藝時,發現自己缺乏做洋畫家的才力和條件。其二,由此開始思考西洋油畫之外的繪畫藝術之路。那麼,豐子愷果真缺乏做洋畫家的才力嗎?

平心而論,就一個職業畫家必備的造型天賦,對純視覺藝術形式的迷戀而言,豐子愷的自謙包含著可貴的自知之明。豐子愷的自述顯示,他的繪畫天賦不算杰出,學畫的經歷也不值得夸耀,從描印《三字經》《千家詩》的插圖,舊人物畫譜上的畫,放大相片,到臨《鉛筆畫臨本》,再到炭筆石膏像寫生,都是“依樣畫葫蘆”,缺少天才的表現。但是,如果就藝術家的綜合修養,對生命萬物的感悟能力而言,豐子愷不僅不是才力貧乏,簡直是才力過人,正如其恩師夏丏尊在《子愷漫畫》序中贊嘆的那樣:“子愷年少於我,對於生活,有這樣的咀嚼玩味的能力,和我相較,不能不羨子愷是幸福者!”

作為后人,我們可以看得更清楚:天生詩人氣質、文人趣味的豐子愷,與西洋油畫這種技術苦重、完成度極高的藝術品種並不相宜,正如他日后表白的那樣:“我以為造型美術中的個性,生氣,靈感的表現,工筆不及速寫的明顯。工筆的美術品中,個性生氣靈感隱藏在裡面,一時不易看出。速寫的藝術品中,個性生氣靈感赤裸裸地顯出,一見就覺得生趣洋溢。所以我不歡喜油漆工作似的西洋畫,而喜歡潑墨揮毫的中國畫。”

於是豐子愷調整了留學方式,專業的畫室訓練變成了廣聞博見的游學採風。正是在這個過程中,竹久夢二進入他的視野。那是在東京的一家舊書店裡,一次隨意的翻閱,攪動了他的藝術慧根,使他欣喜若狂。十多年以后,他這樣回憶:“回想過去的所見的繪畫,給我印象最深而使我不能忘懷的,是一種小小的毛筆畫。記得二十余歲時,我在東京的舊書攤上碰到一冊《夢二畫集·春之卷》。隨手拿起來,從尾至首倒翻過去,看見裡面都是寥寥數筆的毛筆sketch(速寫)。書頁的邊上沒有切齊,翻到題目《Classmate》的一頁上自然地停止了。”

這幅題名《同學》的畫,描寫兩名成年婦女道上偶然相遇,一個坐在人力車上,衣著豪華,手裡拿著大包裝潢精美的物品﹔另一個讓在路邊,蓬頭垢面,背著一個光頭嬰兒,面色局促不安。當年平等親密的同學,如今一個變成貴婦人,另一個淪為貧家之妻。豐子愷被深深打動了,內心感到悲哀,感到痛楚,情不自禁對不平等的人類社會組織發出詛咒,最后贊嘆道:“這寥寥數筆的一幅畫,不僅以造型的美感動我的眼,又以詩的意味感動我的心。”

乍一看,“子愷漫畫”脫胎於竹久夢二的漫畫,其實只是一個觸機。所謂萬事俱備,隻欠東風,夢二的漫畫,好比一把強勁的東風。在此之前,豐子愷的中西繪畫修養(書法與素描)各行其道,一時找不到自己的藝術方向。與夢二漫畫邂逅,豐子愷如得神啟,其收獲有三:其一,以毛筆抒發的“寥寥數筆”﹔其二,令人咀嚼的“詩的意味”﹔其三,融化東西的“造型之美”,后來成為豐子愷漫畫創作的三大藝術要素。

仔細考量,“寥寥數筆”與“詩的意味”,向來是中國傳統文人畫的拿手好戲。竹久夢二是日本南畫(南宗文人畫)的現代傳人,又是詩人作家。自幼磨墨吮筆、吟詩誦詞的豐子愷與他發生藝術共鳴,是很自然的事。但僅有這些,還不足以照亮豐子愷。因為在當時壓倒一切的“西化”歷史氛圍下,藝術能否“現代化”,才是最重要的,所謂現代化,就是西方化。從這個角度看,給豐子愷帶來決定性啟示的,是夢二繪畫融化東西的“造型之美”。正如豐子愷評價的那樣:竹久夢二的畫風“熔化東西洋畫法於一爐。其構圖是西洋的,畫趣是東洋的。其形體是西洋的,其筆法是東洋的。自來總合東西洋畫法,無如夢二先生之調和者。”有了這樣的“熔化東西”,“寥寥數筆”,“詩的意味”才煥發出新的生命力,名正言順跨入“現代”的門檻。

“子愷漫畫”的誕生,是中國現代藝術史上的一件妙事。它以不可復制的個人化的方式,實現了傳統“文人畫”的現代轉型,創化出一種雅俗共賞的“新文人畫”,妙趣橫生而法相庄嚴。自20世紀20年代誕生以來,風靡中國已將近一個世紀,滋養溫暖了無數人的心靈。那乘興落筆,俄頃成章,意在筆先,意到筆不到的“寥寥數筆”,是畫家深厚的書法功底、相當的素描基礎、文人的情思、哲人的胸懷、禪家的定力,加上不變的赤子之心,化合而成。受到廣大人民群眾的喜愛,是不足為奇的。

“緣緣堂隨筆”:更上一層樓

作為一種通俗的新文人畫,“子愷漫畫”在中國幾乎家喻戶曉,相比之下,“緣緣堂隨筆”主要是在文化圈、知識界廣受關注。然而,與功夫在畫外的“子愷漫畫”相比,“緣緣堂隨筆”藝術上更高一籌,理由很簡單:豐子愷的文才高於畫才﹔而且,對於豐子愷那樣哲思深邃、妙想聯翩的人,隨筆散文的藝術載體,比起“寥寥數筆”的漫畫,無疑具有更大的表現力的發揮空間。郁達夫當年就指出:豐子愷的散文有哲學味,“人家隻曉得他的漫畫入神,殊不知他的散文,清幽玄妙,靈達處反遠出在他的畫筆之上”。

平心而論,“緣緣堂隨筆”是中國現代文學史上不可多得的杰構,妙趣橫生、法相庄嚴中,有一種穿越時空的深邃。然而,在民族矛盾、階級斗爭縱橫交織,文化激進主義應運而生的大時代,它注定被誤讀,被詬病,被矮化。王瑤在《中國新文學史稿》中這樣評價豐子愷:“文筆輕鬆通俗,趣味很濃,常有使人發噱的地方。但他的觀察眾生相的態度於悲憫洒脫中夾有旁觀玩世的意思,不能算是健康的看法。”唐弢主編的《中國現代文學史》認為:豐子愷的早期散文“雖在一定程度上表達出了對虛偽驕矝的社會風氣的不滿,狀物寫神,娓娓動聽,但又往往隻能引導讀者避開現實,在幻想的空中樓閣中暫時忘卻身邊的塵垢和荊棘。”時過境遷,隨著歷史文化語境的變更,這些觀點已顯得簡單、局促和偏狹,為學界揚棄是自然的事。

也許是旁觀者清。1940年“緣緣堂隨筆”被翻譯介紹到日本,譯者是著名漢學家吉川幸次郎。在譯者前言中,吉川這樣評價:“我覺得,著者豐子愷,是現代中國最像藝術家的藝術家,這並不是因為他多才多藝,會彈鋼琴,作漫畫,寫隨筆的緣故,我所喜歡的,乃是他的像藝術家的真率,對於萬物的豐富的愛,和他的氣品,氣骨。如果在現代要想找尋陶淵明、王維這樣的人物,那麼,就是他了吧。”

日本著名作家谷崎潤一郎讀了“緣緣堂隨筆”,異常興奮,為此專門寫了評論,其中這樣寫道:“這本隨筆可以說是藝術家的著作。他所取的題材,原並不是什麼有實用或深奧的東西,任何瑣屑輕微的事物,一到他的筆端,就有一種風韻,殊不可思議。”

兩位日本有識之士的眼光,令人佩服。前者高屋建瓴,准確地把握了豐子愷作為一個藝術家的人格與人品(赤子之心與風骨),並從中國文學史的精神脈絡中,對豐子愷作出恰當的定位(現代陶淵明、王維)﹔后者心有靈犀,舉重若輕,拈出“緣緣堂隨筆”洞微燭幽、點石成金的藝術魔力。

筆者以為,“緣緣堂隨筆”的真正價值,恰在“宗教”與“藝術”的圓融之中。表現在思想層面,是“出世”與“入世”、“無常”與“有常”的對立統一﹔表面在技術層面,是“大”與“小”、“藏”與“露”的對立統一,用豐子愷自己的話說,就是“最喜小中能見大,還求弦外有余音”。“緣緣堂隨筆”的藝術奧妙,包含在這些貌似老生常談的范疇中。

《敬禮》是“緣緣堂隨筆”中令人拍案叫絕的一篇,其中寫道:“我”伏案工作時不小心弄傷了一隻螞蟻,內疚地將它移到一邊。間歇中,驚異的發現,另一隻螞蟻拖著受傷的螞蟻,竭盡全力,往蟻巢撤離,途中兩隻螞蟻互相幫助,配合十分默契。此景令“我”深深感動,情不自禁站起身來,舉手向兩隻螞蟻立正敬禮。文中這樣寫道:“魯迅先生曾經看見一個黃包車夫的身體高大起來,我現在也如此,忽然看見桌子角上這兩隻螞蟻大起來,大得同山一樣,終於充塞於天地之間,高不可仰了。”

凡夫俗子看了這篇隨筆,定會覺得豐子愷迂腐可笑。迂腐是肯定的,然而,豐子愷的迂腐中含有深邃的大道理。時過境遷,隨著歷史的發展、科學的進步、生態美學和地球生命共同體意識的覺醒,豐子愷的“護生”理念越來越顯示出它的價值。尤其對曾飽受戰亂之苦、政治斗爭之苦,人性異化嚴重的中國人,“緣緣堂隨筆”不啻是一副對症良藥。

“緣緣堂隨筆”有宗教的情懷而無宗教的說教,有藝術的空靈而無“為藝術而藝術”的玄虛。這一切,最終歸結於作者的童心。這種赤子之心,豐子愷終其一生,也沒有絲毫的改變。

(作者:李兆忠,系中國社科院文學所研究員)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量