中國科幻走了多久,才迎來了《流浪地球》?

《流浪地球》的持續熱映讓劉慈欣的作品再度受到大眾矚目,人們的目光也逐漸聚焦到中國科幻文學作品上來。

放眼世界,科幻文學的歷史也不長,伴隨著工業革命的推進和科學技術的發展,科幻文學開始登上歷史舞台。從1818年瑪麗·雪萊的《弗蘭肯斯坦》(又譯《科學怪人》),到儒勒·凡爾納風靡全球的《海底兩萬裡》,再到今天,算下來也不過兩百年的時間。

近些年來,中國科幻文學不僅擁有著劉慈欣的獲獎作品《三體》,也迎來了由劉慈欣作品改編的電影《流浪地球》——今日結出的碩果,背后又有著怎樣的發展歷程呢?

萌芽

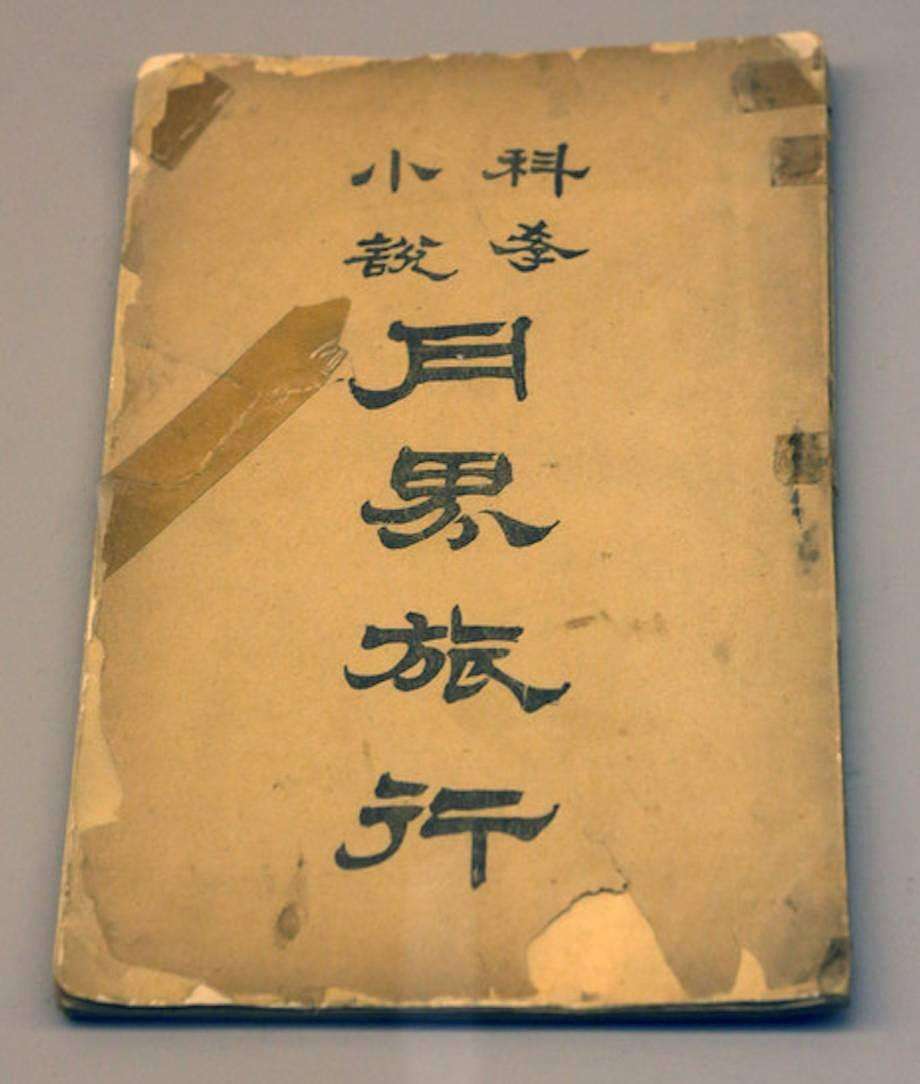

二十世紀初,梁啟超翻譯的《十五小豪杰》(現多譯為《十五少年漂流記》)為中國的科幻播下了一顆種子。在日本留學的魯迅也將儒勒·凡爾納的作品《月界旅行》《地底旅行》等由日文翻譯成中文(文言文),並配以詩詞,使其完全中國化。

《月界旅行》封面

值得一提的是,魯迅在《月界旅行·辨言》中盛贊這類型的作品:“綴取學理,去庄而諧,使讀者觸目會心,不勞思索,則必能於不知不覺間,獲一斑之智識,破遺傳之迷信,改良思想,補助文明,勢力之偉,有如此者。”並提出:“故苟欲彌今日譯界之缺點,導中國人群以進行,必自科學小說始。”

從魯迅這段話可以看出,當時的“科學小說”很大程度上是出於“覺世新民”的實用目的。中國的科幻小說在這時期背負著沉甸甸的普及科學知識和科學觀念的啟蒙重擔。

中國最早的原創科幻小說是荒江釣叟(筆名)於1904年發表的《月球殖民地小說》﹔中國最早的純文學刊物《小說林》的創辦人徐念慈也創作有科幻小說《新法螺先生譚》,這篇小說裡不僅有大量天文、物理方面的知識,還有“造人術”等科幻創意。

《貓城記》封面

素以現實生活為主要描寫對象的老舍先生曾創作長篇科幻小說《貓城記》,講的是主人公乘飛船來到火星,飛船墜毀,隻有“我”幸存下來,卻被一群長著貓臉的外星人脅持,展開在貓國的奇遇,見識貓人這個沒落文明的政治、經濟、文化的百態。無論是作品的科幻創意、情節布局,還是對社會現實的批判價值,《貓城記》都是完全意義上的科幻小說。

除老舍外,另一位中國近代的文學家許地山在半月刊《大風》上,也曾發表過一篇名為《鐵魚底鰓》的科幻小說,文章以潛水艇中的氧氣提取裝置為科幻創意,在對“鐵魚底鰓”進行描繪時,也完全按照科幻小說的寫作手法,將一件並不存在的發明基於較為寫實的手法寫了出來。這篇文章也是那個時代不多的科幻小說亮點之一。

|

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量