|

|

第十屆茅盾文學獎獲獎作品 |

|

|

第十屆茅盾文學獎獲獎作品 |

|

|

第十屆茅盾文學獎獲獎作品 |

|

|

第十屆茅盾文學獎獲獎作品 |

|

|

第十屆茅盾文學獎獲獎作品 |

第十屆茅盾文學獎日前揭曉,梁曉聲的《人世間》、徐懷中的《牽風記》、徐則臣的《北上》、陳彥的《主角》和李洱的《應物兄》獲獎,引發公眾對長篇小說創作的關注。

近年來,長篇小說創作異常火熱:成名已久的作家陸續推出力作,寫中短篇小說的作家開始涉足長篇。中國作家協會副主席閻晶明曾以“井噴”一詞形容長篇小說創作近況。

作家緣何熱衷於寫長篇小說?茅獎獲獎作品給當下小說創作帶來哪些啟示和思考?

用大容量盛放生命體驗

莫言談及長篇小說時,用了四個“度”——高度、長度、密度、難度,認為這正是長篇小說文體的標志和特殊性。長篇小說的大容量要求作家必須具備與之相匹配的生活積累。

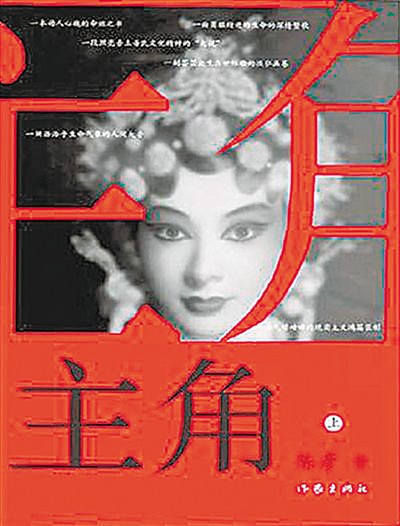

作家陳彥在《主角》后記中講述了自己創作這部大部頭作品背后的故事。他在劇團工作了近30年,與各類“角兒”打了半輩子交道,“有時一想起他們的行止,就會突然興趣盎然。甚至有一種生命激揚與亢奮感。”陳彥對戲劇舞台非常熟悉,積累了幾十年的幕后工作經驗,這些深厚的生活積澱在他創作長篇小說《主角》時一瀉千裡般地涌流出來。

“隨著年齡增大,積累的寫作資源變得豐富,不用長篇小說這種樣式來寫,很多資源會浪費。”作家周大新說。他在中年之后就將創作的重心轉向了長篇小說創作,目前已經寫了9部、11卷長篇小說,“長篇小說的容量大,表現在其中的生活內容可以跨越闊大的時空,能把自己一個時期想寫的東西都寫出來,特別是能把自己對某一個生活領域的思考都呈現出來。”

2017年以來,每年都有近萬部左右長篇小說問世。當代文學研究會會長白燁認為,創作群體的積極投入,是長篇小說趨熱的內因:“一些生活積累豐厚、藝術造詣深厚的小說名家,基本上以長篇小說創作為主﹔一些中青年作家經過多年的人生與藝術的雙向歷練,也開始介入長篇小說創作。

去年,90多歲的軍旅作家徐懷中推出力作《牽風記》,以1947年晉冀魯豫千裡挺近大別山為歷史背景,講述三個人和一匹馬的故事,帶領讀者再次回到那個戰火紛飛的年代。77歲的馮驥才在沉澱了幾十年后寫出《單筒望遠鏡》,以他最熟悉的天津為背景,敘寫了一段19世紀的異國情緣。徐則臣、付秀瑩、石一楓、李宏偉、笛安等作家也充分關注到時代的熱點和焦點。

七零后實力顯露

《長篇小說選刊》主編、“70后”作家付秀瑩在積累十多年之后,分別於2016年和今年出版了長篇小說《陌上》《他鄉》。她說:“相對於中短篇創作,長篇小說的難度是不言而喻的。作家要有對社會生活的整體把握和駕馭能力,要有面對龐雜生活經驗強大的吐納能力,還要有以血為墨的勇氣、旺盛的精力和豐沛的激情。”

“70后”作家是與改革開放同行的一代人。改革開放40年來,中國社會發生翻天覆地的變化,從時代中成長起來的“70后”作家,正用筆尖記錄他們所生活的時代與人。在從鄉村走向城市、經歷傳統與現代的時代嬗變中,他們的創作充滿個性體驗的思考。

近年來“70后”一代在長篇小說創作上的成果值得關注。徐則臣的《北上》以京杭大運河為中心,拉開百年歷史的宏大視野,串聯起數個家庭不同人物的抉擇與堅守﹔石一楓的《借命而生》以一位警察與兩名逃犯跨越30年的故事,表達出大時代的褶皺中小人物的吶喊和喘息。個體的命運與時代的洪流在字裡行間交匯碰撞,凝結成具有普遍意義的社會議題,展現出作家從容的寫作耐心和強大的敘事能力,暗藏著他們書寫歷史的雄心。在個人化的視角裡承載了越來越多的社會與精神的含量,顯示出“70后”作家在創作上的新變與成長。

扎根現實與時代同呼吸

長篇小說的題材容量大、時空跨度長、刻畫人物多,注定要與現實生活產生更密切的關聯。近兩年來,長篇小說創作題材豐富多樣,寫法百花齊放,其中的許多作品都具有強烈的現實質感和鮮明的現實主義品格,受到格外關注。

孫惠芬的《尋找張展》、韓少功的《修改過程》、陳彥的《主角》、葛水平的《活水》以獨到的視角反映了40余年來社會轉型背景下普通人的命運轉機,全方位、多層次地展示波瀾壯闊的時代變遷。

梁曉聲的《人世間》以北方某省城共樂區為背景,書寫普通家庭的小人物50年間生活的變遷。細膩豐富的細節,昂揚的理想主義精神讓讀者看到了作家梁曉聲受俄羅斯文學現實主義傳統的影響與幾十年堅持不變的藝術情懷。

現實主義作品日益多元化,作家對現實的描寫更加深入。李洱的《應物兄》描寫中國當代知識分子生活體驗與精神軌跡。劉亮程的《捎話》用人語、驢叫、風聲編織出一個天馬行空的奇幻世界,但立足的依然是現實問題。

以鄉村脫貧振興和城市改革深化為主題的創作,一直是長篇小說創作的一個薄弱環節。長篇小說在此方面有所探索,獲得中宣部“五個一”工程獎的《經山海》《海邊春秋》《戰國紅》,以思想內容與藝術形式的較好結合,講述了精彩的中國故事,傳遞了昂揚的中國精神,令人欣喜。

教育、醫療、養老等與個體生活息息相關的民生主題是長篇小說關注的重點。劉慶邦的《黑白男女》、周大新的《天黑得很慢》、張檸的《三城記》等都試圖以文學的方式破解現實中的焦慮。

長篇小說作為文學重鎮,主動回應時代,藝術地記錄歷史和現實的聲音,正推動中國文學從“高原”走向“高峰”。