|

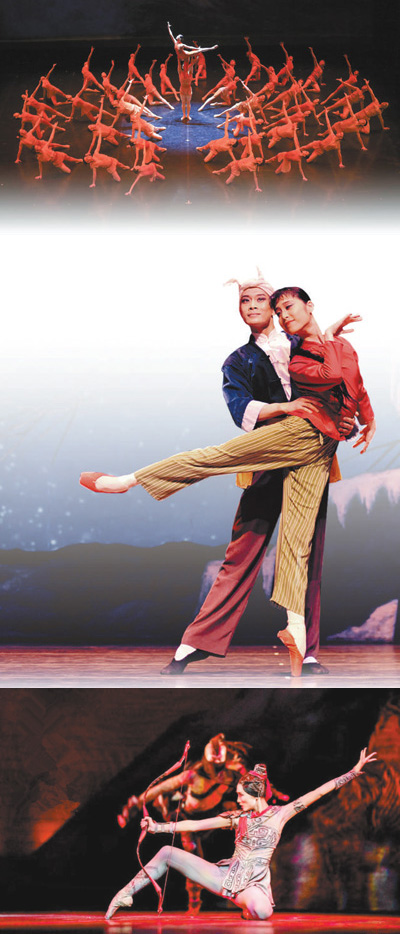

圖片從上至下依次為中央芭蕾舞團《黃河》,上海芭蕾舞團《白毛女》,遼寧芭蕾舞團《花木蘭》。 |

核心閱讀

幾十年來,中國芭蕾民族化進程中的創造和創新,見証著中國芭蕾從立起腳尖到向著頂尖邁步的鮮明足跡。

芭蕾是舶來的藝術,經過一代代創作者的努力,這門“足尖上的藝術”經歷了本土化、中國化,又實現了世界化。幾十年來,芭蕾在中國從無到有、發展壯大的歷程,也是傳播世界藝術精華、發掘本民族美學風格的藝術創新之路。

《紅色娘子軍》《白毛女》《二泉映月》《精衛填海》《花木蘭》《鶴魂》《敦煌》……不同時期涌現出的原創民族芭蕾精品,不僅培養了越來越多能看懂、會欣賞的國內觀眾,還走出國門,讓世界觀眾感悟著來自中國芭蕾的美和魅力。

表達中國精神,展現中國故事與中國氣質

1958年,北京舞蹈學校師生首次將經典芭蕾舞劇《天鵝湖》搬上中國舞台﹔1959年,中國第一個專業芭蕾舞團中央芭蕾舞團成立﹔同年,舞劇《魚美人》首次將芭蕾與中國民族民間舞蹈相結合,用中國神話故事開啟了芭蕾藝術的民族化探索。

芭蕾藝術民族化並非“民族”和“芭蕾”的機械相加。《魚美人》編導之一王世琦認為,芭蕾藝術民族化的關鍵,是要運用芭蕾特有的形式和手段,展現中國人的生活故事與思想感情。

原創舞劇《紅色娘子軍》是中國芭蕾史裡程碑作品之一。英姿颯爽的人物形象躍立於舞台之上,打破了人們以“天鵝舞裙”來定義芭蕾的固有印象,豐富和改變了世界對芭蕾藝術尤其是中國芭蕾的認知。中國文藝評論家協會副主席傅謹認為,《紅色娘子軍》在最大限度地符合與展現芭蕾藝術的規范與特質的同時,淋漓盡致地展現了中國的文化要素,是成功的芭蕾民族化改造。

“芭蕾民族化的首要任務是選材。”《紅色娘子軍》編導之一蔣祖慧表示,將耳熟能詳的中國故事與芭蕾相結合的嘗試,啟發和拓寬了創作思路。

表現軍民情誼的舞劇《沂蒙頌》,由文學名著和話劇改編而成的舞劇《林黛玉》《雷雨》,根據《黃河》大合唱的意蘊創作出的舞劇《覓光三部曲》……題材選擇不拘一格、彰顯本土特色。帶有中國優秀傳統文化符號、濃郁東方美感的題材也融入中國芭蕾創作中。舞劇《二泉映月》將故事分為翠竹掩月、中秋攬月、彩雲追月、古府蝕月、黃泉沉月五幕,舞出了足尖上的中國詠嘆調。舞劇《精衛》將“精衛填海”的神話故事搬上舞台,謳歌了中華民族堅韌不拔、鍥而不舍的偉大品格。

社會發展與審美變化,賦予中國芭蕾民族化嶄新的時代特征,民族化與世界性的關系更加緊密。作為舶來藝術的芭蕾隻有融入中國文化語境,形成反映中國精神、立足於中國人審美理想與文化追求的獨特體系,才能在國際舞台自如地講述中國故事、弘揚中國文化。

中央芭蕾舞團將世界經典芭蕾舞劇《胡桃夾子》改編為《過年》,將劇目背景置換為中國的文化語境,將喜慶祥和的“年文化”在世界范圍內傳播開來。舞劇《敦煌》深情禮贊一代代守護民族文化遺產的敦煌人,其中飛天壁畫的舞台“重生”一幕,正是敦煌人為之堅守與奉獻的藝術化呈現,鐫刻著屬於中華民族的共同文化記憶。舞劇《鶴魂》取材自為救鶴獻出年輕生命的大學生徐秀娟的故事,芭蕾舞洗練規范的動作語言和藝術感染力,將“養鶴姑娘”的美好定格成永恆。

創造創新彰顯中國氣派的芭蕾藝術,關鍵是用芭蕾藝術講好中國人的故事。這成為創作者的自覺追求。中央芭蕾舞團團長、藝術總監馮英說:“中國芭蕾要將目光放在當今時代,回應時代需求,展現當代中國風貌,探索用國際語匯表達當代中國人的人文思考與精神情感。”

拓展藝術想象與表現空間,形成芭蕾藝術的中國風格

芭蕾是世界通用的藝術語匯。找到屬於中國的芭蕾語匯,不僅是故事題材的本土化,也在於舞蹈風格和舞台表現的民族化。

幾十年來,中國芭蕾在繼承和發揚民族舞蹈傳統的基礎上,不斷借鑒戲曲以及國外的芭蕾文化精髓,豐富創新自身的舞蹈與舞台語匯,拓展中國芭蕾的藝術想象與表現空間,形成了芭蕾藝術的中國風格。

芭蕾舞劇《白毛女》打破西方芭蕾舞使用交響樂的傳統,保留了原有歌劇中“北風吹”“扎紅頭繩”等膾炙人口的唱段,採用山西梆子、河北梆子、戲曲等元素,拉近與觀眾的欣賞距離。取材自魯迅同名小說的舞劇《祝福》體現內斂含蓄的中國式情感遞進,將中國古典舞的身法、韻律和山東鼓子秧歌、安徽花鼓燈等步法帶進芭蕾舞,為角色融入中國人的氣質神韻。根據家喻戶曉的抗戰故事“八女投江”而創作的舞劇《八女投江》拓展表現空間,注重對人物情懷和內心世界的刻畫,特別是根據劇中情節需要加入了東北秧歌和朝鮮族舞蹈“阿裡郎”,渲染出既悲壯又浪漫的情緒氛圍。

進入新世紀以來,中國原創芭蕾舞的綜合表現力提高,風格多元,舞台表現手段豐富,舞蹈語匯的融合更加成熟。正如中國舞蹈家協會副主席趙明所言,中國芭蕾打破了西方芭蕾審美范式下的固有程式,逐漸形成既契合東方文化底蘊又符合芭蕾藝術語匯的全新審美觀感。

舞劇《大紅燈籠高高挂》選段《夜深沉》直接以京胡和二胡作為主奏樂器,屏風、月亮門、影壁牆等舞美道具用了中國建筑文化符號,將觀眾帶入規定情境,增強了藝術感染力。舞劇《花木蘭》將民間傳說搬上舞台,演繹孝悌忠信的民族精神與家國情懷,少女木蘭翩翩起舞,糅合了中國武術、民族舞和西方芭蕾……一批批“中國風”濃郁的芭蕾作品走出國門,在世界舞台同樣綻放光彩。

幾十年來,中國芭蕾民族化進程中的創造和創新,見証著中國芭蕾從立起腳尖到向著頂尖邁步的鮮明足跡。

以500年世界芭蕾藝術為基,有博大精深的5000年中華優秀傳統文化為根,相信年輕的中國芭蕾未來能舞出新精彩。