|

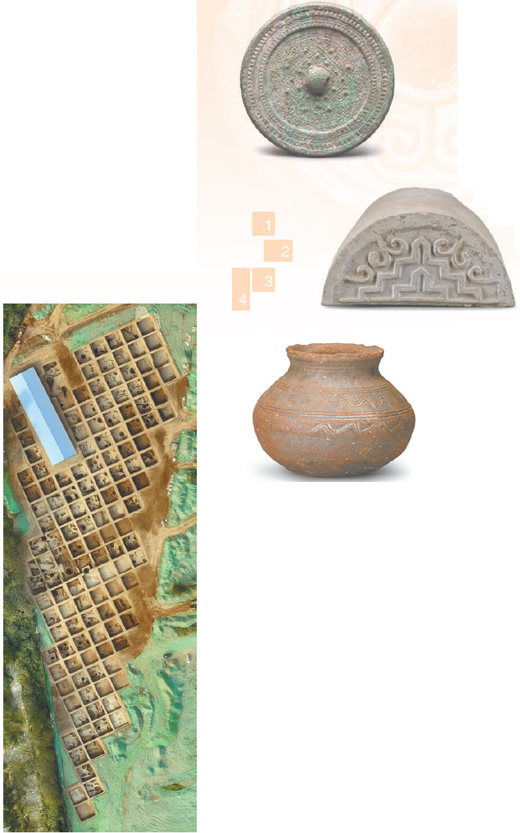

圖①②③分別為路縣故城遺址出土文物:銅鏡、“山雲紋”半瓦當、紅陶罐。 |

核心閱讀

路縣故城遺址是北京最重要的大遺址之一,也是北京城市副中心迄今所知年代最早的遺址。

種種遺跡和隨之出土的件件器物,都是在路縣活動過的“路縣人”的見証,為我們了解當時“路縣人”的生產生活提供了“第一手”資料和可靠依據。

隨著路縣故城考古發掘和研究的深入,我們將會以“路縣人”的視角講述更多漢代區域文化故事。

路縣故城遺址位於北京市通州區潞城鎮、北京城市副中心行政辦公區的北部,是一處以漢代城址為主體的大遺址,2016年被評為“全國十大考古新發現”之一。

它是北京最重要的大遺址之一,也是北京城市副中心迄今所知年代最早的遺址。考古學家徐蘋芳先生在充分研究古代都城考古的基礎上提出,元大都是古今重疊型城市遺址的代表,而路縣故城則是古今沿用型城市遺址的典型。前者位於老北京城,后者處在北京城市副中心,兩城東西並峙相對望,共同守護著北京這片古老的土地,傳承著首都的文化根脈。

四年來,北京市文物研究所依次發掘了城內主干道、南城壕東段和東城牆北段等遺跡,建構起城址的主體框架,解決了城址時代和形制等基本問題。配合基本建設考古,先后在城外西南部和南部的遺址區內發掘了2.5萬余平方米,掌握了城外遺跡的主要特點﹔清理了3000余座各個時期的古代墓葬,明確了墓葬和隨葬器物的演變軌跡。經過不間斷的考古勘探、發掘、整理與研究,已初步明確路縣故城遺址的基本結構,即由城牆和城壕組成城址本體,房址、水井、窯址、道路等組成城外遺址區,戰國兩漢直至明清時期的墓葬組成城外墓葬區。

種種遺跡和隨之出土的件件器物,都是在路縣活動過的“路縣人”的見証,為我們了解當時“路縣人”的生產生活提供了“第一手”資料和可靠依據。

何為盤中餐,五谷與六畜

史書中明確記載的“路縣人”寥寥無幾。而根據出土的龜鈕、瓦鈕銅印章,可知漢代有韓義、滿勝等。根據隨葬的墓志磚和墓志等材料,可知魏晉南北朝時期有傅萬英、張車、張道順等,唐朝有艾演、呂元悅等。這些人物對於補充本地區的人物及相關事跡具有重要價值。

漢代的“路縣人”吃什麼?從考古發現看,至少已完全可以種植五谷並豢養六畜了。在不同遺跡單位內,發現了數量較多的炭化植物籽粒。考古專業人員對其中一座西漢晚期至東漢早期房址內出土的樣品進行研究后,確認包括麻、大豆、小麥、稻米、粟、黍、紅豆七種農作物,與漢代所說的“五谷”可以對應。

“五谷”一詞最早見於《論語·微子》,“四體不勤,五谷不分。”“五谷”具體指哪些糧食作物,后世的解釋並不一致,主要有兩種觀點。東漢經學家趙岐《孟子·滕文公上》“樹蓺五谷”的注中提出:“五谷謂稻、黍、稷、麥、菽也。”而同時期另一位經學家鄭玄在《周禮·天官》“以五味、五谷、五藥養其病”的注中認為,“五谷,麻、黍、稷、麥、豆也。”兩種說法的不同之處,主要在於水稻與麻的有無。產生這種分歧的原因,應與當時不同地域人群種植、食用的農作物品種各有偏重有關。路縣故城遺址發現的炭化植物籽粒,恰好符合“五谷”的解讀觀點。這七種糧食在一個遺跡中同時存在的現象十分罕見,對研究北京地區兩漢時期居民的飲食結構至關重要。

肉食也是“路縣人”的食物之一。在路縣故城不同的遺跡單位內發現了大量動物骨骼,一座灰坑內最多可出土近百件遺物。動物考古專業人員對其中的625件進行初步整理鑒別后,確定主要有豬、馬、牛、羊、狗、雞,可謂“六畜俱全”。其中,牛均是黃牛,羊有綿羊和山羊之分。“六畜”一詞最早見於《左傳》中“古者六畜不相為用”,是我國古代六種主要家養動物。遺址中還發現了兔、鹿等一些哺乳動物以及蚌、螺等遺物,說明當時人們肉食來源的多樣性。

炭化植物籽粒和動物骨骼遺物的發現,証明“五谷”和“六畜”已成為當時“路縣人”生產生活中普遍利用的資源。

居者有其屋,男耕女織忙

漢代的“路縣人”住在什麼樣的房屋中?路縣故城發現的漢代房址均為半地穴式,平面呈近長方形。規模不大,有一間房,也有兩居室或三居室,面積小者不足10平方米,大者約30平方米。房址有柱洞、門道或台階,室內中部或一隅有灶。室內地面較為平整,均專門經過人工處理。這些房址應該是普通人的住所。

路縣故城中出土了大量的建筑材料,主要是板瓦、筒瓦和瓦當,既可保護建筑頂部不被風雨侵蝕,還可起到一定裝飾作用。瓦當既有延續戰國時期燕文化特色的山雲紋、獸面紋、動物紋瓦當,也有典型漢文化特征的卷雲紋、乳釘紋、千秋萬歲瓦當。這些瓦當均是高等級建筑上的構件,說明路縣故城內會有高規格的建筑基址尚待發現。

路縣故城發掘的西漢水井底部常出一種灰陶弦紋帶領罐,鼓腹,小平底,應是打水的工具——“汲水罐”。在水井邊和房址內均發現過一種體量很大的灰陶瓮,出土時擺放穩妥,應是用作存水的器具。水井內還常見鐵棘輪和鐵承伴出,說明井上已經安設半機械的設備打水了,既節省了人力,也提高了水井的利用效率。

漢代的“路縣人”在生活、生產中使用什麼工具?農業是漢代的立國之本。路縣故城出土了數量較多的鐵制土作農耕器具,有犁鏵、耙、鋤、镢、鍤、鐮等,可以滿足翻耕、整地、收獲等各個環節的需求,是鐵制農具普及、牛耕技術推廣、精耕細作發展的重要証據,也証明了《鹽鐵論》中“農,天下之大業也﹔鐵器,民之大用也”的記載。還有石制磨、臼等農業加工工具,為食品的精細化和多樣化創造了重要條件。此外,還出土了用來捕魚的銅鉤、陶網墜和用於射獵的銅、鐵鏃,說明漁獵也是“路縣人”獲取生活資料的生產活動之一,証實了《后漢書》中“夫漁獵之利,為田除害,有助谷食”的記載。

路縣故城出土了大量陶制紡輪,有算珠狀、圓餅狀、圓柱狀等形制。紡輪是我國古代紡紗工具紡墜 (紡磚) 的主體構件,以陶紡輪最為常見。漢代民間“婦人同巷相從夜績”的主要工具就與這種紡輪密切相關。

出土的鐵斧、錛、鑿、鏟、錐等遺物,是用於樹木砍伐與加工木材的器具。路縣故城發現的近百口漢代水井底部都以木構框架作為基礎,應該與這些鐵器的使用有著直接聯系。

度量衡器中,路縣故城目前隻發現用於稱重的衡器——鐵權。鐵權的形制基本相同,都是半球狀,平底,頂部有半圓形鈕﹔大小基本相近,重量大體相同,230—240克,考慮到鏽蝕和破損的因素,正合漢制的一斤二兩。

鏡中歲月長,書劍共蹉跎

從路縣故城中出土的日常生活用具,可知梳理頭發主要使用骨篦,整理容妝主要使用銅鏡。出土的銅鏡均為圓形,鏡面平滑或略凸,背面中心有半球形或扁圓形鈕,周圍裝飾花草、卷雲、四神等。出土的銅帶鉤形制簡單,主要用於在腰間束系革帶、鉤挂武器或其他隨身用具等。出土的銅熨斗,直柄,斗呈平底盆狀。使用時斗內置炭火,余溫用來熨燙布匹、衣物等紡織品。這種銅熨斗,在漢代后變化也不大,唐代畫家張萱的《搗練圖》中有一局部,畫一女子正手持一熨斗在熨燙帛料,形象地展示了當時使用熨斗的情景。

出土的文具有雕刻精美的盤龍硯、簡潔朴素的板形硯、研石、鐵削刀等,均是當時書寫工具中的必備用品。此外,還有一套骨制算籌,為圓柱狀,周身打磨光滑。其中完整的一根算籌長13.9厘米,正合漢制的六寸,與《漢書·律歷志》中記載竹制算籌的大小正相吻合。這種算籌,是我國珠算出現之前最為重要的算具。漢高祖劉邦評價名臣張良時所說“夫運籌帷幄之中”的“籌”指的就是這種器物。

漢代佩劍之風盛行,上至天子下到庶人,都可以佩劍。佩劍中最為豪華高貴、彰顯身份的裝飾——玉具劍之一的玉璏,在路縣故城的水井內就有發現。玉璏鑲嵌於劍鞘上,供穿帶佩系之用,俗稱文帶。這件玉璏在北京漢代遺址中是首次出土。

由於發掘的面積和區域有限,對於當時的社會生活隻能是管中窺豹,還不能完全描繪或復原出當時人的活動場景。不過,即便是“驚鴻一瞥”,也涉及“路縣人”吃住、穿戴、農工等大大小小多個方面,為今后的考古工作與學術研究奠定了基礎。當然,這裡所說的“路縣人”主要是指兩漢時期在路縣故城生活、生產過的人,與我們常常想起的房山周口店發現的世界聞名的舊時器時代的“北京人”非同一類概念。隨著路縣故城考古發掘和研究的深入,我們將會以“路縣人”的視角講述更多漢代區域文化故事。

(作者單位:北京市文物研究所)