“熊孩子”損壞展品,這道難題該怎麼解?

因為一件精美展品在展出過程中被觀眾人為損壞,有著“網紅”博物館之稱的上海玻璃博物館,這兩天又成了被大眾關注的焦點。

7月10日晚,上海玻璃博物館的官方微信發布一組玻璃城堡的夢幻圖片,並配以長文說明。讓人遺憾的是,這一美輪美奐的城堡已經不再完整——5月30日下午,因兩位小觀眾翻越展區圍欄,並在追逐玩鬧的過程中撞到展櫃,城堡隨即發生塔尖倒塌、破碎的情況,而其余部件也出現了不同程度的錯位、破損。

這條微博露出后,迅速在網絡上引發熱議。人們在為藝術品破損感到痛心的同時,也掀起了一股“熊孩子弄壞展品要不要賠”的討論。

7年前的“悲劇”,再度重演

這座夢幻的玻璃城堡,以上海迪士尼城堡為原型,由Arribas藝術家兄弟花費500小時,以特殊的燈工工藝——線圈技術打造而成。重達60公斤的玻璃城堡包含近30000個部件,並由24K黃金裝飾而成。

2016年,為慶祝上海玻璃博物館五周年慶,它由Arribas捐贈,成為上海玻璃博物館的永久收藏。據稱,這也是目前世界上最大的一座純手工打造的玻璃夢幻城堡,上海玻璃博物館曾為其申請世界吉尼斯紀錄。

目前,這座被損壞的城堡,放置於上海玻璃博物館主場館的2樓。透過它的玻璃保護罩,可以看到,有幾截破損的塔頂散落在一旁,周圍還有一些零碎的玻璃殘渣。

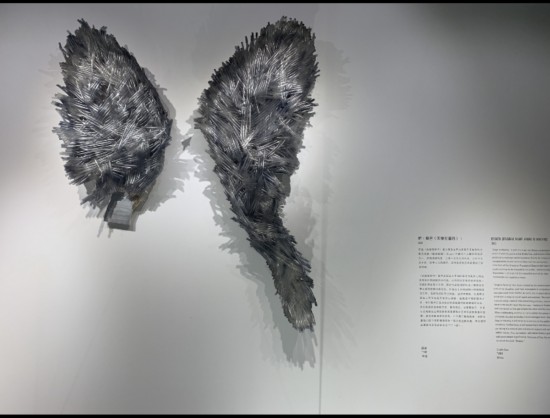

類似的“悲劇”,在上海玻璃博物館裡,已經不是第一次發生。在這件城堡的不遠處,陳列著一件展品《折》。2013年,同樣是兩位小觀眾翻越圍欄,原名叫《天使在等待》的玻璃制品在小觀眾的用力拉扯和搖晃下,被扯下一大塊,並碎落於地。藝術家和館方保留了這件破損的作品,改名為《折》,進行永久展出。伴隨《折》一起展出的,是當時監控鏡頭拍下的破壞過程。鏡頭中,在一旁的家長正在拍攝,並未及時制止小孩子的不當舉行。館方和藝術家想以此警醒更多的人,在觀展時保護藝術品的必要性。

展品《折》,2013年,原名為《天使的等待》的該作品被小觀眾折斷翅膀

損壞,並非“熊孩子”的專利

就在今年端午節當天,程十發美術館也曾發生驚險一幕。當天,程十發美術館打造“夜間游覽美術館”項目,吸引了不少市民。

進入美術館,每個人都會得到一張和展出作品有關的“答題卡”和一支用來答題的筆。有小孩拿到筆后,興奮地在程十發的大尺幅作品前跑過,差一點就要劃到作品。所幸,被工作人員及時制止,並在隨后加強了相關防范。

而美術館裡或博物館裡的展品破壞,也並非是“熊孩子”才有的專利。

2006年,一位名叫尼克·弗林的外國觀眾在參觀劍橋大學菲茨威廉博物館時,被自己的鞋帶絆倒,一下子打碎了3隻價值約17.5萬歐元的17世紀花瓶。事后,尼克·弗林告訴媒體:“我被自己的鞋帶絆到了……我確信我隻撞到了第一個,然而它飛向了第二個,然后又撞到了第三個……就好象多米諾骨牌一樣。我可以摸著我的良心發誓,我絕對不是故意的……這一定是我一生中最悲慘的時刻。”

由於博物館展出作品的陳列特點,極易發生這種毀滅性的“多米諾骨牌”效應。2017年,英國《每日郵報》曾報道,一位中國留學生在參觀展覽時,因為自拍不小心碰倒了一個陳列展品的方形柱子,導致后面陳列展品的柱子發生骨牌效應,相繼倒下,最后導致價值20萬美元的藝術品被損壞。

懲罰?賠償?他們選擇了更文明的方式

玻璃城堡被損壞的消息在網絡上發酵后,也引發了一波是否要賠償的討論。

不少網友建議,讓孩子家長賠償,作為監護人應該盡到監護義務,如果沒有得到應有的懲罰,熊孩子將會層出不窮。

7年前,上海玻璃博物館沒有要求任何賠償。這一次,他們的態度依然如此。

在上海玻璃博物館轉給解放日報·上觀新聞的“城堡情況告知書”上,這樣寫道:“我們將這起意外於社交媒體上告知公眾后,收到了大量關注與討論,在此統一感謝大家的關注與參與。博物館藏品屬於社會,屬於全人類,教育小朋友愛護展品,是館方、家長以及社會的共同責任。希望通過這次悲劇,令博物館文明禮儀的重要性得到更多教育宣傳普及。”

館方表示,將從這次的遺憾中積極學習並思考,未來會特別設計升級面向孩子們的參觀“禮儀工作坊”,承擔起更多教育責任。希望能通過博物館公眾教育活動,將文明參觀轉化為一種可以趣味性習得的知識和習慣。

即便對於肇事的熊孩子,館方也選擇相信未來一代會成為好觀眾。理由是“事發時,小觀眾已經認識到行為的不妥,並在家長的鼓勵和帶領下主動找到館方工作人員報告,態度友善而誠懇,同時家長主動提出願意協助后續事宜——這讓我們相信未來一代會成長為好觀眾。”

館方透露,目前和藝術家已經在研究修復事宜,后續事宜將由專業團隊有序妥善處理。“這一意外事件,不會影響上海玻璃博物館園區對自身公眾教育職責的持續追求,我們將繼續擁抱全社會,歡迎大小觀眾的參觀,希望每個人都能在博物館學習與體驗,有所收獲。”

和上海玻璃博物館類似,當游客無意損壞展品時,大部分博物館或美術館都選擇了原諒為主。

被自己鞋帶絆倒打碎了3隻價值約17.5萬歐元古董花瓶的尼克·弗林,唯一受到的懲罰是收到博物館的一封郵件:“在近期內請勿再踏足我館。”

而那位因自拍而導致價值20萬美元藝術品被損的留學生,還被館方安慰:“這只是一個意外,她還是個學生,不需要她做出賠償。”

上海玻璃博物館被小觀眾弄壞的玻璃城堡

文明是“底色”,引導並培養觀眾群是各館的長期作業

無論是賠償還是原諒,顯然,也並不能“治本”。

復旦大學博物館館長、復旦大學文物與博物館學系副教授鄭奕接受解放日報·上觀新聞採訪時表示:“對博物館而言,從兒童抓起,激發他們到場館參觀的興趣,培養他們利用場館學習的習慣,是機構的教育目標。即使這些孩子日后並不從事相關工作,可從小形成的對博物館的親切感、對其文化的認同感,也會使他們在一生中不斷回來。但文明應是底色,這包括博物館對所有觀眾的要求,無論其年齡差異,也包括參觀群體中家長對孩子的要求以及中小學教師對學生的要求。因此,國外不少博物館都會事先或同步提供一系列針對教師和家長的建議或推薦,為他們優化師生考察及家庭游提供務實引導。並且,這些引導還按照觀眾參觀博物館的前、中、后三階段推進。國內已有越來越多的博物館在如此踐行。”

在鄭奕看來,目前,我國大部分博物館都免費開放,擁有較之以往更多、更廣的觀眾,這為場館的管理帶來難度。“如何引導並培養觀眾群,並且從娃娃抓起,是各館的長期作業。”

鄭奕引用教育家葉聖陶的觀點,所謂教育,就是培養習慣。“我們的目標是,促使民眾從小跟隨博物館一起成長,並逐步養成文明參觀、優質利用場館的習慣,喜歡並熱愛博物館,甚至日后以各種方式‘反哺’。”(李君娜)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量