|

“作我所感,感我所作。”是荷蘭畫家文森特·梵高一生一以貫之的創作理念。梵高雖已離世130年,但人們依舊可以通過欣賞他的畫作,感知曾經觸動畫家心靈的瞬間。

生活,是創造的力量

1853年,梵高生於荷蘭津德爾特。從少時起,家庭生活與自然萬物為他提供了廣闊視野,荒野上的生命流轉觸動他的心靈,給他的孩提時代增添了無窮樂趣。昆虫出生、鳥兒筑巢、游魚戲水……他一看就是幾個小時﹔他觀察野花,記錄它們的生長﹔他研究畫眉、八哥、雀類巢穴的區別﹔他制作各式小盒子,收藏甲虫標本,在每個小盒子上整齊地貼上拉丁語名稱……

長大后,梵高也常常起早貪黑觀察自然。在海牙,他凌晨4點就坐在閣樓的窗戶前﹔在紐南,伴著日出日落,與農民一起待在田野﹔在地中海邊的漁村聖瑪麗,他每天早晨都會來到海邊,把思緒傾瀉在畫布上。在給弟弟的信中,他這樣寫道:“更偉大的東西,就是我的生活,是創造的力量。”

他研究不同畫筆的繪畫效果,琢磨不同油彩、墨汁呈現的多種可能性。他用墨魚汁、印度油墨、氯化鉛黑土、瀝青和香脂做試驗,發現香脂與顏料混合可以防止顏料中的油滲透進畫布,影響色彩呈現效果,還能使畫布持久柔軟。梵高堅持探索色彩和諧的奧秘,在畫作中充分運用補色對比。他走遍了巴黎的花房,觀察色彩的差異,提高辨別色彩的敏感性。無論是在靜物畫,還是在風景畫中,他都突出用色彩描繪事物的特點,展現創作時的內心感受。

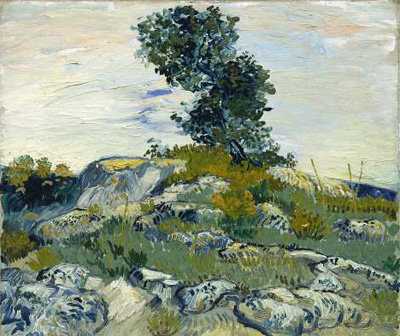

梵高不囿於學院派和大師的傳統技法,求索符合自己內心的表達方式。有時,他在一張畫布上隨心運用各種材料﹔有時,又同時在12張畫布上作畫。他相信,通過意象激發情感,超越於自然之上的畫作,才是藝術的最高境界。在畫作《岩石區》(見圖,資料圖片)中,梵高用純色的油彩捕捉風的存在,展現肅殺環境中的疾風勁草,將瞬間的感受傳遞給觀者。通過與眾不同的視角與構圖,卷曲流動揮洒的筆觸,夸張大膽的色彩表達,畫家內心洶涌的情感躍然畫上。

不斷地畫,直到心手合一

隻要與繪畫相關,梵高都很上心,不懈的努力使他走向藝術創作頂峰。兒時的梵高便能專心致志臨摹母親的畫作﹔在古比爾畫廊工作時,他憑借驚人的記憶力,在心中梳理畫廊海量存畫,熟記百余位藝術家的作品清單。

從海牙去埃滕勒爾的火車上,梵高被路上的風景吸引,便中途在多德雷赫特下車,頂著狂風暴雨前往取景地,揮筆畫下雨中的風車。在斯赫維寧根,他也曾直接坐在地上畫沙丘和漁船,罩衫完全被浸濕,緊緊地貼在身上。在暴風雨中作畫,風揚起水霧,幾乎什麼也看不見,但梵高依然執意為之。他曾對弟弟說:“你快要收到的4幅畫,我可能趕走了上百隻蒼蠅,才保証它一塵不染,更不用說灰塵和沙子什麼的了。”

短短一個月內,他至少創作了24幅以海灘、森林、田野和花園為題材的畫,幾乎連吃飯喝水的時間都沒有。在救濟院、車站候車室、醫院和當鋪的人群中,梵高以每天12幅的速度創作了大量人物素描。為了畫《吃土豆的人》,梵高常去農戶家觀察生活,一整個冬天都在練習頭像和手部繪畫。本來他已經精心畫好了頭部,為了讓畫面顏色更接近帶著泥土的土豆色,便狠下心來重畫。

當時,有人質疑他“畫得太快了”,梵高反駁道:“我畫的時候根本不覺得自己是在畫畫,有時就是一筆接一筆流淌而出的。”為了不錯過任何一次靈感的迸發,他想盡一切辦法創作。隨手拿起什麼就在上面畫,有時甚至覆蓋在自己曾經的畫作上。造訪多比尼花園時,畫布剛好用完,他便把一塊廚用擦碗布綁到畫架上,擦碗布的紅色條紋在畫作上清晰可見。

正是源於對繪畫的熱愛與堅持,在梵高37年人生中,創作了1000多幅作品,留下了大量經典名作。1890年,在他人生的最后階段,他的靈感依然如泉水般奔涌,飽蘸油彩的畫筆依舊如行雲流水。他對弟弟說:“我會一直不斷地畫,直到心手合一。”

梵高曾說:“隻有畫畫能表達我心中之所念。”他數次以絲柏樹為主題創作油畫。在《麥田裡的絲柏樹》等作品裡,從絲柏樹鶴立雞群,傲然向上的姿態中,可以窺見梵高特立獨行、頑強堅守的影子。畫出心靈的感動,自會引起共鳴。

版式設計:蔡華偉