|

圖片為電影《黨的女兒》劇照。 |

|

圖片為扮演“白毛女”時期的田華。 |

|

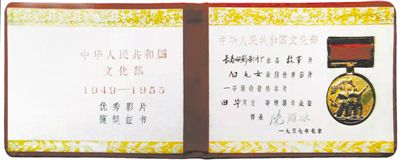

圖為田華珍藏的電影《白毛女》獲獎証書。 |

核心閱讀

《黨的女兒》給了我榮譽,給了我不老的靈魂。演黨的女兒,做黨的女兒,是我不懈的人生追求

今年,我們迎來建黨百年,我從事革命文藝工作也到了第八十個年頭。回憶我的藝術道路,思緒萬千。因為主演電影《白毛女》被全國人民知道,“喜兒”成了我的代名詞,但讓我一輩子感到無比自豪,對我激勵教育最大的,還是在電影《黨的女兒》中扮演共產黨員李玉梅。

《黨的女兒》根據作家王願堅的《黨費》改編,講的是第二次國內革命戰爭時期中央紅軍實行戰略轉移后,李玉梅在與黨組織失去聯絡的情況下,始終忠於黨的事業,不顧自身安危與敵人斗爭的故事。現在看這部電影,我自己也要流淚的。

1958年,《黨的女兒》開拍。導演林農看過我演的電影《白毛女》,對我充滿激情又質朴的表演比較認可,就選定我飾演主角李玉梅。相似的革命斗爭經歷,以及在中央戲劇學院18個月的理論學習,給了我扮演李玉梅有利的條件。但由於當時不了解南方人民的生活習俗,開始創作時,我感到比較吃力、忐忑,畢竟生活是創作的源泉。

所幸我在一次會議上,遇見了來自江西興國的婦女代表劉友秀和范秀英。她們參加過蘇區對敵斗爭,詳細給我敘述了紅軍長征前后蘇區的斗爭形勢。介紹中,她們還情不自禁地唱起興國山歌來:“哥哥出門當紅軍,斗笠背在背中心。祝福哥哥打勝仗,消滅敵人不留情。”這一切,讓我真實感受到當年的斗爭情景:紅軍為什麼要轉移,李玉梅他們在與黨組織失去聯系后是怎麼堅持斗爭的,最后又是怎樣犧牲的……我隻要一合上眼,就是劉友秀、范秀英和李玉梅三個人的形象,也會想起參加革命的經歷,我覺得一下子抓住了李玉梅這個人物的精髓,有了非常強烈的創作沖動,很快投入緊張的拍攝中。

雖然時隔63年,《黨的女兒》創作集體的每個日夜、每個場景、每句台詞,以及所有的大小細節,我都歷歷在目。

影片中我飾演了成年的女兒小妞和母親李玉梅兩個角色。兩人經歷不同,內心世界不同,我用不一樣的眼神來表現。小妞是文工團演員,她活潑稚氣,眼睛水汪汪的,她穿的文工團演出服是我自己的服裝。某種程度上,小妞演的是我自己。母親李玉梅則復雜了很多。李玉梅與參加紅軍戰略轉移的丈夫分別,她抱著小妞,眼睛裡含著淚水,低下了頭,用此來說明她的成熟。我沒有讓她哭哭啼啼的。李玉梅回到八角坳,看到同志們犧牲在街頭的場景,她的眼中沒有淚水,而是一絲冷峻的光,是對敵人的仇恨和憤慨。影片高潮部分,李玉梅為了掩護同志而被敵人帶走,她對小妞說:“聽媽媽的話。”導演給了李玉梅的眼睛特寫鏡頭,依然沒有淚水,而是為革命犧牲的無畏氣概。

電影中三次黨小組會讓我印象尤為深刻:第一次,李玉梅和兩個女黨員在山洞裡學黨章,選小組長,決心在與黨組織失去聯絡的情況下繼續斗爭﹔第二次,她們開會決定發動群眾,將在村頭的革命烈士遺體安葬起來﹔第三次,她們決定為沒鹽吃的游擊隊籌集腌菜,以這種特殊黨費的形式表達對組織的深厚情感。這些都讓我深深地意識到,每一個黨員就應該這樣,無論在何種艱難的情形下,都要永遠保持對黨的信念和忠誠。

影片公映后引起轟動,成為紅色經典的代表作品。很少寫影評的茅盾先生破例發表了《關於〈黨的女兒〉》的評論文章,評價“田華塑造的李玉梅形象是卓越的。沒有她的表演,這部電影就不能給人以那樣深刻而強烈的感染”。有人說,這是黨的女兒演《黨的女兒》,我覺得這是最貼切的比喻,是對我最大的激勵!

我生長在河北一個落后的小山村,兒時記憶大都是親人被日本侵略者殘害的場景。12歲,我報名參加抗敵劇社,成為兒童舞蹈隊的一員。自此,我的生活才翻開了新的一頁。

記得我參軍后學唱的第一首歌曲,就是“中國共產黨,我們的姆媽!你在斗爭中成長,你在斗爭中壯大……”我參加慰問“百團大戰”指戰員凱旋,爬上梯子向我們勝利的官兵敬禮,直到最后一個士兵通過,胳膊都舉酸了,但心裡特別高興,特別驕傲。后來,我參加劇社創作的《子弟兵和老百姓》《清明節》《紅槍會》等文藝節目,還參加過對敵政治攻勢,在房淶涿敵后炮樓下的村庄演出,歷經炮火的錘煉,思想上也成熟了。

16歲那年,我入了黨。在面向黨旗宣誓時,我決心一生為人民服務,一輩子對黨忠誠。從抗日戰爭到解放戰爭,部隊打到哪裡,我就跟隨抗敵劇社演到哪裡。從保定、石家庄到天津,再到張家口、宣化、北京,為部隊官兵演,為駐地群眾演。

戰爭讓我從無知的孩子成長為有理想、有追求、為民族解放而戰斗的文藝戰士。這樣的經歷,讓我塑造“黨的女兒”形象,不是在表演,而是一種真情流露。所以,李玉梅與我水乳相容、交織在了一起。我的血液裡,融入了李玉梅的血液!

大家對電影《黨的女兒》評價很高,不是因為我演得好,而是王願堅的原作寫得好,是林杉再次創作加工得好,是導演導得好,是攝制組付出全部心血的結晶,更是一代共產黨人犧牲的壯烈和崇高的精神感動和教育了觀眾。

《黨的女兒》給了我榮譽,給了我不老的靈魂。演黨的女兒,做黨的女兒,是我不懈的人生追求。從藝80年來,我所有作品都與不同的時代主題同步而行,一頁頁翻著看,可看出中國共產黨所走過的道路,共產黨人高揚的理想信念,和為了信仰接續奮斗的腳步。

如今93歲了,我還能用演員職業的特殊身份,堅定不移地傳承紅色基因。作為新中國培養的第一代電影人,我扮演人物從來不分戲重戲輕、主角配角,隻要黨和人民需要,我都像演主角一樣認真嚴肅、一絲不苟,以一個革命文藝工作者的良心去感恩生活,為民演出。

人都會老的,但藝術常青。在新時代,我還要做一個有信仰、有情懷、有擔當的文藝戰士,把表演作為為人民服務的事業,隻要生命不終結,我的表演事業就不會落幕。

(作者為電影表演藝術家)

經典的回響

1991年

總政歌劇團根據同名電影改編了6場民族歌劇《黨的女兒》,由閻肅執筆編劇,王祖皆等作曲。北京京劇院推出京劇版《黨的女兒》。

2001年

慶祝建黨80周年,總政歌劇團復排演出民族歌劇《黨的女兒》。

2011年

慶祝建黨90周年,總政歌劇團演出民族歌劇《黨的女兒》,電視劇版《黨的女兒》播出。

2016年

為紀念建黨95周年、紅軍長征勝利80周年,國家京劇院根據同名歌劇創排改編現代京劇《黨的女兒》。

2019年

山西省晉劇院根據同名電影和歌劇改編出新編晉劇《黨的女兒》。

制圖:蔡華偉