林杉是新中國第一代電影編劇之一,電影《黨的女兒》是林杉繼電影《上甘嶺》之后創作的又一部經典之作。1958年,電影《黨的女兒》以高選票在“最受歡迎的國產影片”評選中名列榜首。同期,在蘇聯、民主德國等國家放映時也引起了不小的轟動。十年動亂過后,電影《黨的女兒》不僅被列入愛國主義教育影片之列,每逢“七一”前后在影院或電影頻道反復重映或播出,還先后被改編成了歌劇、京劇、晉劇、電視劇等其他藝術形式。1991年建黨70周年之際,總政歌劇團將其改編成歌劇,黨和國家領導人都前來觀看演出。慶祝建黨100周年,在國家廣電總局組織開展的優秀影片展映展播活動中,《上甘嶺》《黨的女兒》位列其間。

電影《黨的女兒》“誕生”在長春電影制片廠。1956年,電影《上甘嶺》還在拍攝中,導演沙蒙便動員該片編劇和導演之一的林杉趕緊再創作一部電影劇本。有同事推薦了王願堅的短篇小說《黨費》。林杉為小說中的故事所觸動。主人公的所作、所為、所想,讓曾經是地下工作者的他感同身受。但是,改著改著改不下去了:《黨費》只是一部短篇小說,故事情節畢竟簡單了一些,僅憑小說提供的素材,要改編成一部100分鐘左右的電影是困難的。

林杉認為,創作者要善於概括時代。如果作品缺乏充分的時代感,那麼即使你所安排的情節多麼豐富,你的人物多麼生動,都是無濟於事的。作品缺乏時代的真實性,從根本上說是虛假的。為了准確把握作品所反映的時代特點,1956年,林杉前往中央蘇區時期黨中央駐地江西瑞金搜集創作素材,回望歷史風雲。他找到當年紅軍撤走后堅持斗爭的20多位幸存者,逐一進行採訪。當地黨史辦也提供了有關材料。那段歷史的時代特點在林杉腦海中越來越清晰:1934年秋,中央紅軍撤走后,白色恐怖籠罩,敵人瘋狂地搜捕、鎮壓共產黨人和革命群眾,把曾經是光明和幸福的革命根據地變成一個黑暗而恐怖的世界。這種嚴酷的環境考驗著每一個人,有的動搖了,有的甚至叛變了,隻有那些真正的共產黨員才能巋然不動,成為疾風勁草,即使是在跟上級黨組織失去聯系的情況下,仍堅持斗爭,迎接新的革命高潮的到來。

瑞金採風回來,林杉久久不能平靜,那些在革命處於低潮時期堅持斗爭的共產黨人的經歷,與他自己的革命經歷是那麼相似相通。1930年林杉16歲參加革命,17歲加入中國共產黨,在上海從事黨的地下工作,成為職業革命者,曾冒著生命危險從河南返回上海給黨中央傳遞重要情報,18歲被捕入獄,在國民黨浙江陸軍監獄度過了5年鐵窗生活。出獄后,與黨失去了聯系的林杉,為了找黨,前往延安,路過山西時,被組織留下,轉戰三晉大地,由軍事而文藝,是山西抗日戰爭與解放戰爭黨的文藝工作的主要領導者之一,經受了血與火的考驗。

殘酷的斗爭,倒下去的同志和戰友,慘烈的場面,一一涌現出來,使林杉完全不能自已,強烈的創作願望推動著他很快完成了創作。1956年10月,林杉以《疾風勁草》為題,將電影文學劇本發表在《中國電影》雜志上,后來根據影片主題的需要,將片名改為《黨的女兒》。這部突顯著劇作家林杉及萬千共產黨人無限忠誠的作品就這樣誕生了。

導演沙蒙對劇本非常滿意,《上甘嶺》一拍完,他就馬不停蹄地進行分鏡頭工作。不料,反右運動中沙蒙被錯劃成“右派”,《黨的女兒》拍攝工作擱淺。直到1958年初,《黨的女兒》改由林農接手導演,由長春電影制片廠拍攝完成。后期制作時,將原電影劇本中的“取材於王願堅短篇小說《黨費》”的字樣取消了,林杉深感遺憾。后來,《黨的女兒》劇本出單行本時,林杉特地加寫了一個后記以說明情況,表達了對原作和原作者的尊重。

《上甘嶺》和《黨的女兒》是林杉對新中國紅色電影系列所做出的重要貢獻。在這兩部作品中,林杉為新中國電影藝術畫廊樹立了兩種不同類型的英雄形象:連長張忠發直面硝煙,烈火見真金,而共產黨員李玉梅則身處險境,疾風知勁草﹔張忠發的轟轟烈烈令人震撼,而李玉梅的“於無聲處”更加難能可貴。

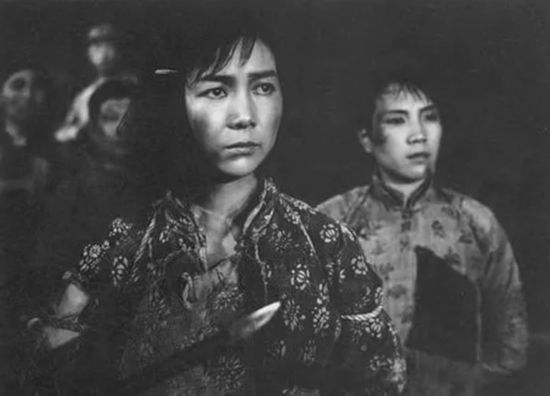

敘事文藝的中心任務是塑造人物,凡在文藝史上留下聲名的作品,都是因刻畫了鮮明生動的典型形象而著稱,一部優秀的電影作品也不例外,它總有一個或幾個讓人說得出、記得住的角色,以至成為人們口口相傳的人物,《黨的女兒》正是因為成功地塑造了“黨的好女兒”李玉梅而為觀眾所稱道。

在創作《上甘嶺》時,林杉比較注意分析與研究人物,而在這之前,他大多是在體驗生活或搜集材料后便動筆開工,把精力更多地花在作品的布局與結構方面。到創作《黨的女兒》時,他開始有意識地以主要人物為中心,圍繞形形色色敵對的或內部的具有一定代表性的人物,在藝術上產生對比的作用,從而襯托與突出主要人物。圍繞著主要人物李玉梅,有代表敵對力量的國民黨軍官孫主任,有叛徒馬家輝,還有年輕而偏激的黨員秀英、凡事猶豫的惠珍以及同情和參加革命僅僅是為了丈夫的二姐等。把李玉梅放在上述種種人物中去生活,讓她與他們或她們發生沖突、發生矛盾、發生糾葛,不僅對比和襯托了李玉梅,而且構成了第二次國內革命戰爭時期,紅軍撤走以后,中央蘇區黨和人民在極端艱苦的條件下,堅持革命斗爭的生活場景。

敘事文藝最大的特點,既要在塑造人物形象上大做文章,還要講究故事情節細節的真實可信。在敵人的大屠殺中,桃花鄉的黨員無一幸免,惟有李玉梅無傷無血,死裡逃生。這看似離奇不可信的情節,並不是林杉憑空臆想出來的,而是移植了他在晉西北工作時聽到的一個真實故事。抗日戰爭時期,黨的抗日民族統一戰線使閻錫山的隊伍中有很多我黨的政治工作人員,“十二月政變”時,閻錫山借開會之名把一個團的政治工作人員召集在一起,全部綁到一個山谷裡,架起機槍掃射,因那晚風高天黑,政治部主任僥幸沒被打死,趁黑逃了出來。林杉把這個真實的事情用在了李玉梅身上,將生活的真實轉化為藝術的真實,從而為李玉梅性格的發展提供了一個特定的環境。

死裡逃生后,李玉梅所面臨的局面更加嚴峻,她既要消除同志間的誤解,又要做好群眾工作,還要與可惡的叛徒周旋。李玉梅的死而復生,的確引起了不小的風波,游擊隊的偵察員小程看見她以為遇見了鬼,叛徒馬家輝夫婦見了她也嚇了一跳,群眾和鄰村的黨員秀英等更是對她嗤之以鼻,唯恐避之不及。李玉梅雖感到委屈,卻沒有失去信心,她用積極的革命行動自証清白,最終取得了秀英、惠珍的信任,三位年輕的女共產黨員在山洞裡學習黨章,成立臨時黨小組,玉梅被推選為黨小組長。三人黨小組成了革命低潮時期發動和領導群眾對敵斗爭的中流砥柱。

玉梅的二姐是一位膽小怕事的紅軍家屬,雖然二姐不可能像李玉梅一樣沖鋒陷陣,但她仍然是共產黨的基本群眾,林杉這樣定位“二姐”是符合歷史真實的。林杉通過“二姐”的轉變,從阻止玉梅出門到支持玉梅的革命斗爭,她的家也成了山上游擊隊與三人黨小組的秘密聯絡點,來說明李玉梅善於做群眾工作,這也正是黨的工作特點和長處。

叛徒面前,李玉梅則大義凜然。叛徒馬家輝原本是黨的區委書記,李玉梅的上級,但他卻貪生怕死,叛變后死心塌地為匪軍孫主任出謀劃策,經其妻子桂英揭穿,見事情敗露,便以異樣的語氣問玉梅:“玉梅,你現在心裡還想著黨嗎?”李玉梅拍案而起,怒斥馬家輝:“虧你還有臉提起黨,你給我們上過黨課,你領導我們,你自己說過,叛徒是革命最可惡的敵人,你忘記了,我沒有忘記!”在李玉梅驚心動魄的責問下,貌似七尺男兒的馬家輝顯得那麼渺小、卑劣!一正一邪,對比鮮明,這個場面至今都是新中國“十七年”電影中的經典鏡頭。

在《黨的女兒》中,林杉也成功地塑造了叛徒形象。20世紀50年代的電影,人物關系大多是非常清楚鮮明的,敵友一目了然,清清白白,尤其反面人物,更無須太多的思考和猜測,而《黨的女兒》對叛徒的描寫擺脫了慣常的模式,塑造了一個“懺悔型”的叛徒形象桂英。同是叛徒,馬家輝與桂英各有不同,前者死心塌地背叛革命,而后者則對自己的叛變行為感到羞恥,悔恨難當,為了洗刷自己的罪孽,表達對革命的懺悔,她當面揭穿馬家輝,拼死幫助李玉梅逃出魔爪,自己慘死在丈夫的槍口下。桂英這種“懺悔型”的叛徒,在當時的銀幕上既真實又罕見,以至有人評價馬家輝夫妻是“十七年”紅色電影中刻畫得最成功的叛徒形象。

經典不朽,《黨的女兒》以其高邁的革命精神、崇高的人格品性與濃烈的藝術感染力歷久彌新,其創作者亦為歷史銘記。