|

俞 胜著 |

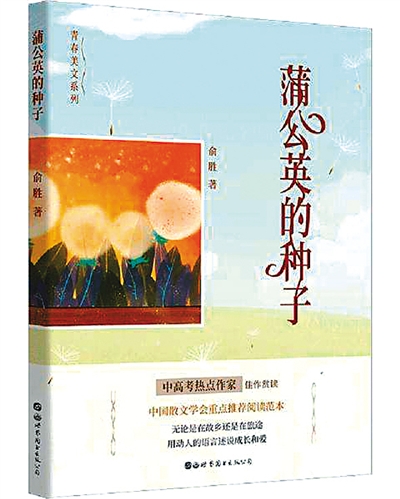

不久前,俞胜的散文集《蒲公英的种子》由世界图书出版公司出版,这部散文集汇集了作家近20年来创作的篇章,正如苏轼所言“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。”《蒲公英的种子》不仅记录了俞胜人生旅程中的20载,更见证了如他一般青年一代生活时代的投影。

就创作而言,有的作家擅长写“小”,有的作家擅长写“大”,而这里所说的“小”和“大”,并不是指格局的大小,而是落笔和着眼点的“大”与“小”。就俞胜的散文创作来说,多篇写“小”——以小见大,正如其在后记中提到的,他第一次发表在报刊上的文章是《校园里的塑像》,这一篇写的是中华奥运第一人刘长春教授,在面对伪满洲国的阴谋时,发声“我是中华民族炎黄子孙……我只代表中国,绝不代表‘满洲国’出席第十届奥林匹克运动会。”正是在刘长春的身上,他感触到何为浩然正气?何为理性崇高?因而在文中说出了“这是最令我崇敬的人,人就应该有一个崇高的理想与执着的信念”,作家感受到刘长春教授身上质朴的爱国正气,并因此联想到“蒸不熟、煮不烂、捶不扁、砸不破的铜豌豆精神”。而在《秋是一点一点来的》一文中作者又感慨“若是有一天你感叹,这么大岁数了,自己这辈子怕是要一事无成了,你要为年轻时的碌碌无为和虚度年华而羞愧呢。”从中不难发现,作者是个有着敏锐洞察力和文字亲和力的创作者,正是他的这种细腻和从微小处着眼,让其能够轻松发现庸常生活中那些时常被人们忽视的细节与点滴,作家正是从这些不起眼的人、事或者物上,生发出人生哲学,耐人寻味。

俞胜的散文创作体现出作家对现实生活的一种把握以及对人生的思考与理解。俞胜也曾坦言,若是非要将自己的创作分门别类的话,那自己的创作应该属于“为人生”一派。纵览俞胜的散文创作,我们不难发现,其多篇散文的行文中间充满了温热的人性美好:在《蒲公英的种子》一文作家巧用蒲公英的生命特性来借喻人们在“野蛮生长”过程中不可避免的离情别怨与人生有时的无可奈何。可以说,俞胜以其个人化的文学方式,记录了身处社会转型期的当代人的一种生存状态及精神面貌,也给读者提供了一次思考人生、反观生活、认识世界的契机。而在创作上,俞胜不喜欢那种逃避时代、无病呻吟式的写作或矫情,可以说他的文字在记录自己的生活的同时,很大程度上反映出当下这个纷繁庞杂的社会与时代。

俞胜的散文语言具有一种独特的诗意美,他灵活化用各类古诗古词,几乎每篇散文中都有几句应景而生的诗词,在《故乡的柳》一文的结尾处“此夜,我又‘曲中闻折柳’了,想起故乡的柳,想起柳边的姐姐来……”经过这番“化用”使看起来比较普通的文字多了几分意境,使得呈现在读者面前的游子之思越发醇厚、越发浓郁。

整部散文集汇集了作者源于生活、高于生活的人生思考:思考历史、思考人生、思考未来,也正是有了这种人生况味的诸般思考,使得作家面对生活时,不免有一种处变不惊的从容和优雅。