穿越時空的百年對望

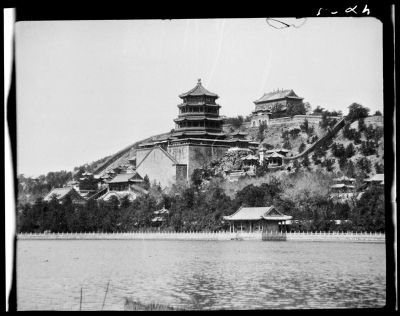

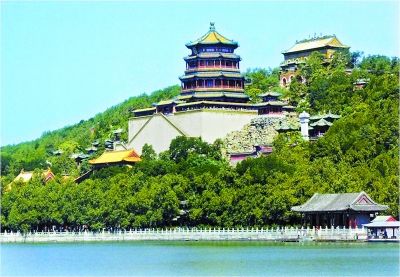

頤和園的湖山

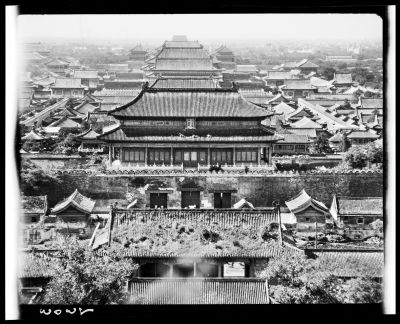

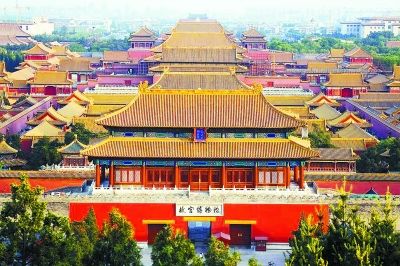

紫禁城,南望

“時空之眼——北京景觀今昔對比展”於2016年12月,在北京市方志館開幕,展覽將持續到2017年4月15日。在此期間,每周一至周六早9:30至下午17:00免費向公眾開放。這個攝影展包括了前門、故宮、北海、景山、鐘鼓樓、頤和園、圓明園、明十三陵等20個北京重要景觀的149幅照片。展覽以新舊照片對比的方式展出,呈現了這些景觀跨越百年的變化。

展出的149幅照片中,75幅為美國杜克大學大衛·M·魯賓斯坦珍本和手稿圖書館提供的西德尼·甘博先生拍攝的黑白舊照。甘博出生於美國俄亥俄州,其祖父是寶潔公司創始人之一詹姆斯·甘博,從小受到良好的教育,在美國普林斯頓大學獲得經濟學碩士學位,是美國著名的社會經濟學家,人道主義者和攝影家。早在1908年,十八歲的甘博首次來到中國旅行,被這個古老的文明古國深深吸引。偉大的東方文化和中國勤勞好客的人民都為他留下了深刻的印象。完成學業之后,甘博先生於1917年至1932年間先后三次訪問中國。作為一名志願者,甘博先后任北京基督教青年會和中國平民教育運動的社會調查干事,並就職於燕京大學基金會。他通過問卷調查、實地訪問、拍攝照片及影片等研究方法,對當時的中國社會和經濟進行了細致的考察研究。甘博共出版了五本有關北京及中國其它地區社會面貌的著述,但大部分著作未有中文版本面世。

與他的著作相比,中國的讀者和參觀者更為熟悉的是甘博的攝影作品。甘博在中國生活期間,拍攝了5000幅照片,其中2000多幅反映了北京及周邊地區的景觀和社會生活。這些照片中很大一部分一直未被發現,直至1984年他的后人發現了這些照片並呈交給博物館的漢學家,這些寶藏才得以面世。1988年,甘博先生的女兒整理出版了《兩次革命中的中國:西德尼·D·甘博拍攝的中國和她的人民》。1989年,以這批發現於鞋盒中的黑白照片為主的甘博攝影展首次在北美19個城市和中國內地13個城市巡回展出,讓參觀者們看到了甘博眼中古老中國的風土人情。此后,甘博其人其事逐漸為中國人所熟悉,以甘博為主題的展覽也開始增加,甘博中國研究基金會、紐約華美協進社和華盛頓史密森學院巡回展覽部共同主辦了“兩次革命中的中國:西德尼·D·甘博1917-1927年攝影展”。1999年,中國歷史博物館也曾舉辦過“風雨如磐西德尼·D·甘博攝影展”,並在成都、重慶、杭州、香港等地巡展。2006年,甘博的女兒將這批照片饋贈給了美國杜克大學善本、手稿和特藏圖書館。2013年6月,首都圖書館與美國杜克大學圖書館聯合舉辦了“一百年前的北京社會——西德尼·甘博攝影圖片展”﹔2014年4月,北京新文化運動紀念館和杜克大學圖書館在北大紅樓聯合舉辦了“西德尼·甘博攝影圖片展”,向公眾展示了從晚清到民國這一歷史時期的眾多珍貴歷史影像。

2015年,北京市地方志編纂委員會辦公室通過與美國杜克大學圖書館聯系、溝通,達成合作協議,再次將這些老照片“請回”北京展出。與之前的甘博攝影展不同,此次展覽採用新舊照片對比的形式,展示了北京20個景觀跨越時空的變化。展覽中的彩色照片由當代攝影師趙信儒提供,趙信儒先生為國家一級攝影師,業余從事攝影工作多年。在確定展期以后,他利用近三個月的時間,冒著酷暑,先后去天壇、景山、故宮、北海、明十三陵、戒台寺、碧雲寺等地,對照老照片,進行拍攝。拍攝前,對老照片進行深入的研究,盡可能地找到它的歷史背景資料﹔拍攝時,每一個景點,需尋找多次才能確定拍攝位置,位置確定后,還要看天氣,等光線,抓時機。因拍攝時間正趕上旅游旺季,游人過多怕影響拍攝效果,他多次日出而行,日落而歸,廢寢忘食﹔拍攝后,將新舊照片再進行對比、篩選,不滿意再重新拍攝。有意思的是,在拍攝鐘鼓樓時,因夏季樹木枝葉茂盛,擋住了拍攝視角,無法在同位置拍攝。憑著記憶,他翻出了十年前自己拍攝的鐘鼓樓照片,對比時,發現拍攝位置竟然完全吻合,同為攝影師的他們,對事物拍攝的視角竟是這樣的相似。展覽選取了趙信儒作品中與甘博拍攝的照片角度一致的景觀攝影作品,黑白舊照與彩色新照,跨越時空地對望,我們看到了文物保護者對這些歷史遺跡精心的呵護和修復﹔看到了原本空蕩的天際線被拔地而起的新建筑逐漸填滿﹔看到了社會名流出入的殿堂變成了普通百姓休憩的樂園。通過新舊照片的對比,我們同樣看到歷史的腳步不停歇地向前邁進,一些舊有的景物永遠地改變或者消逝於我們的記憶之中。中國人常說物是人非,其實在人事迅速的演變中,一些景物也無法留住。從黑白舊照與彩色新照的對比中,我們看到了在衰弱的中國黯然掙扎的古都,邁入了蓬勃發展的今天,成為光彩奪目的現代化國際大都市。

如果您有幸走入“時空之眼”的展覽廳,請您在每一組新舊照片前駐足一會兒,細細品味百年的時光在這些建筑和景觀上留下的印記。光與影忠實地記錄下了北京的城門、宮殿、壇廟、街道、市井、磚石草木。那些留下的與逝去的、古朴的與俊秀的、倔強的與圓融的,特別是與我們身邊的多姿多彩形成強烈反差的歷史影像,被攝影師定格在了某個瞬間,成為永恆的記憶。然而更為重要的不是照片顯示了什麼,而是沒有被顯示出來的東西。新舊照片的對比,為參觀者搭建了跨越百年的時間之橋,巧妙地為參觀者留下了想象和回憶的空間,不斷喚起人們回望古老北京的過去,體會景觀變化背后百年滄桑的變遷,進而憧憬這座城市的未來。正像習近平總書記所說:“搞歷史博物展覽,為的是見証歷史,以史鑒今,啟迪后人。”(甘棠)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量