“老炮兒”導演管虎:憤怒來自對電影的敬畏

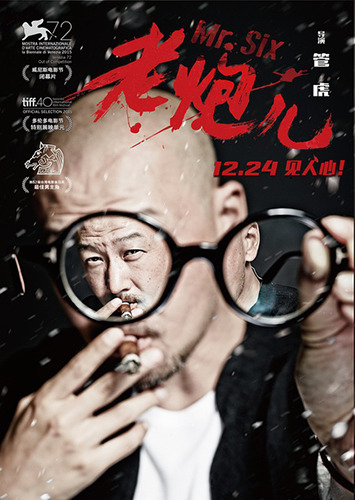

管虎作品《老炮兒》海報。

從2015年底的《老炮兒》開始,導演管虎越來越受到公眾的關注。作為中國第六代導演代表人物,今年他又受邀擔任即將舉行的第二屆德國中國電影節評委會主席。日前,他在北京的工作室接受了中新網(微信公眾號:cns2012)記者的專訪,講述對於當下中國電影和中國電影市場的看法。

憤怒

管虎依舊不缺少憤怒。雖然他自認已“長大成熟”,也曾坦言“丟掉了很多原來的品質,比如比以前在乎錢,也不太像以前那樣對朋友‘拋頭顱洒熱血’”。但至少在電影圈裡,似乎總有什麼能帶動起他的情緒。

剛剛結束一場視頻採訪的管虎這樣向中新網記者回憶“前幾年”的自己。“我們電影學院的畢業生是專業的,可這幫說相聲的、唱歌的,這啊那的都來當導演,拍了戲還賣了錢。”

他毫不諱言,“其實前幾年我是有點‘酸’。但是慢慢地人長大成熟,后來我發現這都是特別正常的現象。人家也有很好的、我們不具備的天分。就像如果我有天分也可能拍個話劇,說個相聲,寫個歌詞,這很正常。”

脫離了鏡頭的束縛,他逐漸放鬆下來,一邊抽著雪茄,一邊用帶著明顯京腔的普通話回答著記者的問題,頗有些電影《老炮兒》裡“六爺”的神韻。

這幾年,管虎“比以前寬容了”。他的妻子、演員梁靜曾對媒體直言這樣的變化。管虎自己也曾在接受採訪時承認這一點。他覺得自己是在當父親之后“心變柔軟了”,“曾經看不慣的人,做不了的事我都可以容忍了”。

但事實上,就像他的電影《老炮兒》中的“六爺”一樣,管虎仍然保有自己的“道義底線”。

“目前對電影本體的尊重不夠。”對比十年前電影導演的榮譽感、成就感,管虎覺得,現在有些人“就是做一活兒,弄倆錢兒,賣了得了”。“有個別人說電影感不重要,只是為了能掙錢。還有人說電影導演根本不需要那麼專業,誰都可以做。這個是我比較憤怒的。”他說。

資料圖:導演管虎攜妻梁靜亮相某電影展。中新社記者 羅雲鵬 攝

規矩

“無論你是干嘛的,是職業的、學院的,還是業余的,你都得對它(指電影)有敬畏。”在管虎看來,目前這種對電影敬畏的缺失就是自己憤怒的原因,而這種敬畏恰恰應該是電影行業內的規矩。

願意“說個理兒”是很多觀眾對“六爺”的評價。管虎也願意。

“你要依靠它掙錢活命,你要把它作為你說話的平台,你就得尊敬它。從任何角度看都應該是這樣的。祖師爺賞給你了。那你僅僅利用這個東西賺取自身的私欲,不對社會負責,然后你還不尊重這個本體。這就影響很多人,會向年輕人一代蔓延。這對電影的傷害是巨大的。”

“尊重、尊敬,在任何行業都是必須的。”他說。

雖然對業內風氣影響年輕一代電影從業者有這樣那樣的擔憂,但管虎仍然抱有希望,同時也有自己獨到的看法。

“現在的年輕從業者肯定更多的是充滿熱情。我接觸了很多,很有才華、也有熱情,愛這個。”但他同時認為,僅僅有才華和熱愛是不足夠的。

“你不是一個人在家畫畫,你要面對一百多人,甚至幾百人、更多人生產作品,你要經歷很多困難,那種解決不了的困難。你完成不了你想要達到的目標的時候怎麼辦?要歷練這個能力。對年輕人來說,隻打著‘年輕’倆字兒是不足夠的。”

“我覺得電影行業不會后繼乏人,是后繼人太多了。我看了不少年輕人的劇本,各種類型全有,挺棒的。隻要你能潛心專注做一件事。你別弄一編劇一聊,7、8件事在手裡同時進行著,那肯定哪個都不會做好,專注做一件事特別重要。”他告訴記者。

資料圖:管虎。中新網記者 吉曉東 攝

責任

在電影上,管虎確實做到了“專注”。從1992年他的處女作《頭發亂了》算起,20多年間不過十幾部電影。相對於低產量的是電影的高質量。《老炮兒》之前,《頭發亂了》、《上車,走吧》、《西施眼》、《斗牛》、《殺生》等都曾獲國內外大獎。

他曾公開表示,對於自己來說,“電影是很至高無上的”。而這種對待電影藝術的神聖感來自於“責任”。

“你在營造一個世界,就要通過自己的責任感去為大家伙說話。”他認為,電影帶來的是社會效益。“你有這種話語權的時候就有這個責任。而不是說它賣了一個什麼價錢。它是一種文化傳承。”

基於這種看法,管虎稱《我不是潘金蓮》是非常好的電影,即使這部影片並沒有獲得令人滿意的票房,對其評價也參差不齊。

“馮小剛導演剪輯時我就跟著看了。我非常喜歡,這有種《清明上河圖》似的東西在裡面。他在關懷生活在芸芸眾生當中的人。”

管虎還告訴記者,自己曾聽到了馮小剛和劉震雲的聊天。“我認為他是在對民族心理、對民族性做一種探討。我也希望我后續能做到。”

而對於《我不是潘金蓮》的票房,管虎說,這種戲壓根“就不是特別能掙錢”。

“它溫著、含著的,不是很多觀眾都能瘋狂去看的東西。我覺得,4、5億的票房已經很好了。小剛導演拍這戲第一天就知道‘板兒折’,肯定賠。干不干?還是干了。”

2016年是中國電影市場十年來增速最緩慢的一年。管虎卻說“這是好事”。“明年票房增速最好再降,那種‘井噴’不正常。過去幾年,挖煤的、開礦的,為了一本萬利、能賺大錢全來投資,現在都走了,覺得錢沒那麼好賺,不是隨便一弄,啪就十億票房,他開始尊重內容,尊重創作者,觀眾也開始挑剔”這都是“好事兒”。

如其所言,管虎一直不簡單地看待電影票房。他對電影有很個人化的評判標准。“電影首先就是要打動你,給你心裡摸一下。它是不是創作者真心流出來的,這個我能感覺到,觀眾也能。這是最最重要的。”

資料圖:導演管虎(右)、馮小剛(左)。中新社記者 陳小願 攝

野心

如果說管虎有哪點和“六爺”不一樣,那就是他在電影上一直都有“野心”。

2016年初,管虎在接受央視採訪時談及《老炮兒》。他說:“我的小野心是給中國電影史留下幾個人物。因為我們的電影大多數都老談故事,故事之后就是IP,然后就是賺錢,但是這幾年想不到留下什麼人物。”

2017年,他要制作一部以抗戰時期淞滬戰役為大背景的影片。而他給這部電影定下的期望是“哪怕賠錢也要做一個大體量的、在中國電影史上能留下的一部戰爭類型片”。

“這是我們民族真實經歷的事情,我覺得我們民族有非常閃光的東西,在絕境當中會被逼出來。現在搭景搭了一年,真磚實瓦400畝地,搭上海的租界、戰區,現在基本景快搭完了。今年能開始制作。”

同時,對於2016年另一部極具爭議的電影《長城》,管虎也在採訪中給出自己的評價。“我覺得《長城》挺不容易的。不應該上來就一頓罵人家。它已經達到了好萊塢某種工業水准要求了。而且畢竟張藝謀還是輸出了一定的中國元素的。”

“這種級別的導演,開創了這麼一個頭,好事兒,我覺得算是非常有益的嘗試。讓一大堆黃頭發、藍眼睛的人(指好萊塢團隊),讓從來不了解、只是聽說,讓他們實實在在看到了中國這些事,這不是好事嗎?把眼光放長遠一點看,這對未來是有好處的。”他說。

不過在他看來,《長城》仍是“在美國類型片中加入中國元素”,還“沒達到中國基因”。“我們想探討出一種商業上的類型感的中國基因電影。這個挺少的,偶爾能成功一個,還沒形成規模。”

對於這種“中國基因”的電影,管虎只是說:“得有人引領,要去試,但如果張藝謀試一下都給罵回去了,就怕試的人會更少,但必須要去試才能打開更多的可能。”(宋宇晟)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量