我的彝族文化記憶(TA說彝族)

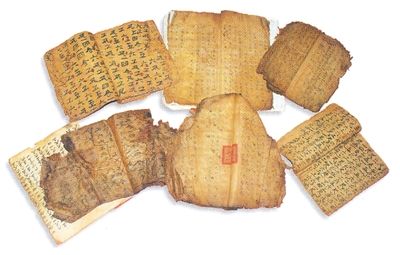

土司府禮儀樂工尺譜

我出生在雲南祿勸彝族苗族自治縣雲龍鄉金烏村一個叫東康的彝族村。這是一個風景優美的村落,坐落在半山坡上,康保河和金烏小河環繞山腳而過,匯聚后自西向東流向雲龍鄉集鎮,流入易龍古城的護城河。我們村正對著羅婺彝族歷史中佔有舉足輕重地位的洛尼白(也有稱之為火期洛尼山、辛邱山),據彝漢歷史典籍記載和有關學者考証,這裡曾是唐南詔時期至元末明初,雄冠雲南三十七部的羅婺部的發祥地。

村子裡世代居住著的都是彝族人。千百年來,每個人從出生到死亡都離不開彝族傳統文化習俗的熏陶。從牙牙學語,第一句話學說“阿mei”起,我開始了自己母語的學習運用——坐在外婆懷中,聽她講彝族敘事史詩和民間故事,說彝族話、聽彝族歌、跳彝族舞……一直到上學接受以普通話教學為主的現代教育。

聽老一輩的人講,我們的祖輩從其他地方遷來。我們的祖先叫阿普祖慕,遷移原因有逃避洪水和民族間爭奪土地、山林生存空間等諸多說法。民族遷移史以敘事古歌的形式一代又一代地傳承,這種彝語稱為“秘奧”的古歌,以詠嘆調的形式傳唱著民族的歷史,腔調中透著淡淡的憂傷和一股穿越時空的滄桑。古歌的傳唱者往往都是族中最有威望、對自己的民族歷史最了解的長者。

除了這種堪比《詩經》的彝族敘事史詩外,還有表達喜迎親朋好友、相互恭祝幸福安康、曲風歡快嘹亮的彝族敬酒歌,年輕男女相互交流愛慕之情、曲風婉轉悠揚動聽纏綿的山歌小調,相互揶揄打趣調侃、曲風調皮詼諧幽默的“拿侃戎”和表達對父母養育之恩、伙伴情深意重、難舍家鄉一山一水、控訴包辦婚姻的出嫁調(彝語謂之“氣躇”)等。當然,少年、青年最喜歡的還是山歌小調。在現代社會文明沒有完全滲透進來之前,這樣的彝族村落日復一日、年復一年、一代又一代地在自己相對封閉的環境裡,傳承著獨特的、相對系統的民族傳統文化。

我們家族中曾有人在清朝時中過秀才,對於這樣一個邊遠山區的彝族村落來說,能夠在以漢語為衡量標准的科舉考試中取得好成績是一件了不起的事。我們的這位外曾祖父除了學習四書五經、科舉八股文外,也對彝族傳統文化進行過深入學習研究。童年時記得我們家裡曾收藏著一本手工抄寫的彝文古籍,古書用黑布作封面、在很薄的發黃的紙張上一筆一劃、一字一句記載著那些個讓我們看不懂的或歷史或祭祀或佔卜等方面的文字知識。前期的收藏者是我的父親——一位小學老師。因為自從那位秀才后,在我父親從武定發窩鄉入贅過來之前,我們家族就沒有再出過什麼懂文化的人。那本發黃的古彝文冊子,在收藏流轉的過程中不知何時被燈火燒了一半,后來更是不知在搬新家還是過年打掃衛生時被遺失了,如今想起,每每深感遺憾。

作為小學老師的父親十分重視對自己孩子的教育,我從一所民族大學畢業后進入基層政府工作。在祿勸彝族苗族自治縣工作時,隨著縣民族宗教局古籍辦、昆明市民族理論研究會祿勸分會、祿勸彝族文化研究會等機構先后成立,舉辦彝族文化培訓班10多期,編撰出版的彝語辭典、彝族文字國際音標讀音學習讀本、彝族文字計算機錄入程序等先后投入使用,挖掘的大型鼓舞羅婺神鼓、羅婺古樂土司府禮儀樂等獲得表彰獎勵,彝族文化影響力不斷擴大。

(作者為雲南省祿勸縣縣委宣傳部副部長)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量