彝族 有米有絲共興旺

跳“羅婺神鼓”的女孩們

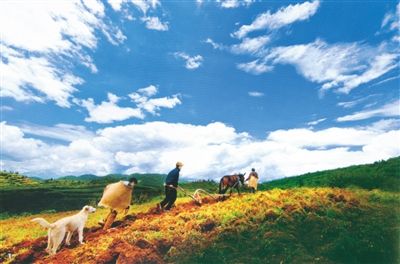

耕耘

四川涼山彝族自治州美姑縣巴普鎮

陳海汶攝

1956年,在破除舊社會的民族歧視稱謂期間,彝族派代表進京。中華人民共和國主席毛澤東了解情況、聽取意見后給出建議,由於“夷族”之稱帶有貶義(蠻夷),將“夷”改為“彝”,意為房子(彑)下面有“米”有“絲”、有吃有穿,象征興旺發達。此后,“夷族”改為“彝族” 。

彝族,源於漢史記載中的“西南夷”(西南少數民族的統稱)。根據《彝族源流》《西南彝志》等書記載,彝族自稱“尼”,古代漢語“尼”發音為“夷”,故漢文記載多稱“夷”。彝族是中國第六大少數民族,主要聚居在中國西南的雲、貴、川三省,總人口約900多萬。

彝族支系繁多,有諾蘇、聶蘇、納蘇、乃蘇、聶祖、羅婺、阿西潑、阿細、撒尼、尼頗等自稱。諾蘇是彝族中最大一支,主要分布在四川涼山地區。各地彝族方言間無法進行直接溝通,但有30%-50%左右的相似詞匯,有相似的語法結構。

民族源自古羌人

彝族的來源眾說紛紜,主要有北來說、南來說、東來說和雲南土著說等,學術界比較一致的看法是北來說。

據漢文和彝文歷史資料記載,彝族先民與分布於我國西部的古羌人有著密切的關系,彝族主要源自古羌人。在公元前2世紀至公元初期,彝族先民活動的中心大約在滇池、邛都(今四川西昌東南)兩個區域。在這些地區居住著稱為“邛都”“昆明”“勞浸”“靡莫”和“滇”等從事農業或游牧的部落。彝族先民定居西南后,不斷與其他民族融合,如古代南方的濮人后裔就有許多成為了今天的彝族。

大約在2000多年前,彝族先民已經過渡到父系氏族社會。據彝文典籍記載,彝族的祖先“仲牟由”有6個兒子,這6個兒子就是彝族尊稱的“六祖”。“六祖”為武、乍、布、默、糯、恆六個支系的祖先。根據貴州彝族水西土司安氏世傳的父子連名譜系,自仲牟由至清康熙三年(1664年)的水西土司安坤,歷傳85代,由此上溯,“仲牟由”約為戰國初期人。

公元8世紀,雲南哀牢山北部和洱海地區出現了六個地方政權,史稱“六詔(六王)”。783年,皮羅閣統一六詔,建立了以彝族為主體,包括白、納西等族在內的“南詔”奴隸制政權,並由唐朝冊封為“雲南王”。937年,封建制的“大理政權”取代了因奴隸和農民起義而崩潰的“南詔”。

13世紀后,“大理”“羅甸”相繼被元朝征服,並設置路、府、州、縣和宣慰司。元末,雲南許多彝族地區封建地主經濟迅速發展,但在一些地區領主經濟和奴隸制殘余仍然不同程度地存在。明代,在彝族地區兼設流官、土流兼治和土官三種官職,對彝族地區的經濟發展起到顯著的促進作用。清代實行“改土歸流”,加強了對彝族地區的直接統治,從而使大多數彝族地區的領主經濟解體,封建地主經濟進一步發展。

六地服飾各不同

彝族支系繁多,居住分散,自然環境復雜,社會經濟發展不平衡,其服飾在質地、款式、紋式等方面具有明顯的地域特征。大體可根據涼山、烏蒙山、紅河、滇東南、滇西、楚雄六個彝族聚居區分為六大類型。

涼山彝族傳統服飾,男女皆穿右衽大襟衣,披擦爾瓦、披氈、裹綁腿,平時跣足,冬天穿麻鞋。男子頭纏中髻,不同次方言區的樣式不同,左耳戴蜜臘珠、銀耳環等飾物。男褲在北部方言區根據不同的次方言有“大褲腳”“中褲腳”“小褲腳”之別。婦女著百褶裙、戴頭帕,生育后可戴帽或纏帕,喜佩耳飾、手飾,戴銀領牌。傳統衣料以自織自染的毛麻織品為主,傳統色彩為黑、紅、黃三色。圖案紋飾多為雞冠、羊角、火鐮、蕨草、窗格等動植物和生活物品。

烏蒙山彝族服飾,男女均為青、藍色大襟右衽長衫或短衫,長褲,纏黑色或白色頭帕,系白色腰帶,著繡花高釘“鷂子鞋”或“鷹頭鞋”。男子服飾無花紋,披羊毛披氈,女子服飾領口、袖口、襟邊、下擺均飾彩色花紋組合圖案。

紅河地區彝族男子服飾多為對襟、短衣、長褲。婦女服飾款式多,既有長衫,也有中長衫和短裝,大多外套坎肩,系圍裙,頭飾琳琅滿目,尤喜以銀泡、絨線做花為飾。圖案以自然紋為多,幾何紋次之。

滇東南地區彝族女裝款式為右襟或對襟上衣、長褲,個別地區著裙。男裝為對襟衣,外套坎肩,著寬襠褲。服飾工藝有挑花、刺繡、鑲補、蠟染等。

滇西地區彝族婦女多為前短后長的右大襟衣,下為長褲,系圍腰,套坎肩。巍山、彌渡兩縣婦女佩戴羊氈裹背。男子著右大襟長衫、羊皮坎肩、寬褲腳,頭包青帕。楚雄地區彝族女裝為右大襟短衣和長褲,少數地區上著對襟衣,下著花裙。工藝以鑲補、平繡為主,圖案多為花卉。

祿勸、尋甸等地婦女的盛裝是古老的貫頭衣,這種服飾前短后長,寬大無袖。男子服飾為對襟小褂,披羊皮褂,長褲,還保留有著火草布、麻布衣的習俗。

彝族飲食待客習慣

彝族主食型食物為土豆、玉米、蕎麥、大米等,副食型食物有肉食類、豆類、蔬菜類、調料類、飲料類,肉食類以牛、羊、豬、雞為主。豆類有黃豆、胡豆、碗豆等,黃豆的一種食法彝族稱為“都拉巴”,即將黃豆磨成漿,連糟加酸菜煮吃。調料類主要採集三種野生植物,一為“哈拉古”樹葉,一為喬木“穆庫”的根和花,一為草本植物“切批切克”的根,均有奇特的香味。

涼山彝族喜吸蘭花煙,其它地區彝族喜吸葉子煙。許多彝族地區有飲茶的習慣,茶從漢區輸入,但也有自種的,如貴州水城玉舍一帶彝族就擅長種茶,飲前將茶放在一個小罐中烤香,而后再放水煮開食用,稱為“烤茶”。

彝族民間素有“打羊”“打牛”迎賓待客之習。凡有客至必殺牲,以殺牛為貴,羊、豬次之。彝族諺語說“漢人貴在茶,彝人貴在酒”“有酒便是宴,無酒殺豬宰羊不成席”。在殺牲之前,要把活牲牽到客前,請客人過目后宰殺,以表示對客人的敬重。酒是敬客的見面禮,在涼山隻要客人進屋,主人必先以酒敬客,然后再制作各種菜肴。彝族的酒主要有壇壇酒(又稱咂酒)、桶酒、水酒等。

待客的飯菜以豬膘肥厚大為體面。吃飯中間,主婦要時時關注客人碗裡的飯,未待客人吃光就要隨時加添,以表示待客的至誠。吃飯時,長輩坐上方,下輩依次圍坐在兩旁和下方,並為長輩添飯、夾菜、泡湯。

獨特有趣的風俗

“左腳舞” 彝族左腳舞有1000多年歷史。康熙四十一年(1702年)已有左腳舞最早的文字記載。傳說很久以前,世間有條惡龍造成洪水危害。彝家人在勇敢青年阿裡和阿羅帶領下向惡龍開戰。惡龍見勢不妙,逃回龍潭。人們把事先燒紅的栗炭往潭裡倒,又抬石頭、挖泥土,把龍潭填平。還怕夯壓不緊惡龍翻身,就在上面燃起篝火,邊唱邊跳邊跺腳。三天三夜后,惡龍終於死了。為了慶祝勝利,彝家人用惡龍的頭、皮、骨、筋制成月琴,聚到一起跳腳彈琴,口唱左腳調“阿裡羅”以示紀念。

農歷三月二十七至二十九,雲南易門縣綠汁鎮各彝族聚居區的群眾都要組織大規模的左腳舞會。那3天,到處都是身著鮮艷彝族服裝的彝族男女,到處響徹月琴聲調子聲,大家不管是否相識,拉起手,跳起舞,徹夜狂歡。

“姑娘房” “姑娘房”是楚雄彝族特有的風俗。姑娘年滿16歲,父母就為她另蓋一間小草樓,讓其單獨在其中過夜,而年滿20歲的男青年,可以在夜晚爬上心愛姑娘的草樓談情說愛。他們在一起吹響篾,對調子,互訴愛戀之情。一旦愛情成熟,男女雙方隻要征得父母同意就可以結婚,父母一般不會干涉兒女們的選擇。

雲南小涼山彝族的婚禮相當別致。結婚時,男方要備馬,攜帶酒、布、肉、蕎面等禮物去迎新娘。女方村裡的姑娘,使出渾身本事向迎親的客人潑水,捉住拼命戲樂。送親的人全要男子,新娘至男方門前,要到太陽落山方可進門。進門前,由一人托著裝有羊肉、蕎粑粑和酒的木碗,在新娘頭上繞一圈,以示婚后生活富裕。然后,新娘由表兄弟背進屋去。

“跳菜” 它是雲南無量山、哀牢山彝族民間一種獨特的上菜形式和宴賓時的最高禮儀,是舞蹈、音樂與雜技完美結合的歷史悠久的傳統飲食文化。宴賓時,通常用方桌沿兩側一溜擺開,賓客圍坐三方,中間留出一條“跳菜”通道。三聲大鑼拉開“跳菜”序幕,大鑼、蘆笙、三弦、悶笛、樹葉等民樂齊奏﹔在姑娘小伙“嗚哇哩——噻噻”的吆喝聲中,隻見頂著托盤的彝家男子雙手拱揖,腳步忽高忽低,忽急忽緩,另一個人頭頂和雙臂各撐一菜盤(共24碗)緊隨其后入場。他們和著古朴純厚的民樂協奏曲,臉上做著滑稽怪相,跳著歪來扭去卻又輕鬆優美、流暢連貫的舞步,一前一后登場。兩位手舞毛巾的搭檔則怪態百出,形如彩蝶戲花般忽前、忽后、忽左、忽右地為其保駕護航。一對托菜手要上菜4桌,搭檔把32碗菜擺成回宮八卦陣,每碗菜都像一粒“棋子”,絲毫不亂。

火把節 彝族的狂歡節,一般在農歷六月二十四至二十六晚上舉行。人們身著盛裝,集中在村寨附近的平壩或緩坡上,唱歌、跳舞、賽馬、斗牛、斗羊、摔跤、選美。早晨殺牲祭祖,晚上舉著火把在庄稼地裡轉悠,意為燒死害虫,祈求豐收。

歌舞說唱傳文化

彝族人民能歌善舞,音樂有歌舞音樂、口弦音樂、吹葉子音樂,其中各有許多曲調,如爬山調、進門調、迎客調、吃酒調、娶親調、哭喪調等。有的曲調有固定的詞,有的臨時即興填詞,各地山歌有自己獨特的風格。彝族舞蹈也頗具特色,分集體舞和獨舞兩類,其中多為集體舞,如“跳歌”“跳樂”“跳月”“打歌舞”和“鍋庄舞”等。動作歡快,節奏感強,通常由笛子、月琴、三弦伴奏。

月琴是彝族最喜愛的樂器之一,普遍為兩根弦,具有較強的藝術表現力﹔口弦是用竹質、銅質制成形狀像竹葉的簧片,在中間有一簧舌,靠控制呼吸來調節音色﹔“瑪布”是彝族獨特的樂器之一,其吹奏特點是利用鼻孔吸氣,讓鼓腮連續不斷送氣,可模仿嬰兒啼哭,鳥雀鳴唱﹔葫蘆笙和嗩吶,多用於吹奏彝族民歌和曲調。

彝族的歌曲有史詩歌、情歌、喜歌、風俗歌——內中又有喜酒歌、叫魂歌、送鬼歌、巫師調等多種曲調。從名目上分,歌曲有俄、雅、左、格等。“俄”是唱的意思,可在各類場合中演唱,氣氛較為輕鬆隨意﹔“雅”是一種獨唱山歌,演唱者一般為男女青年,多為觸景生情﹔“左”是婚禮歌,在舉行婚禮的夜晚,由主客雙方各出兩名歌手邊舞邊唱﹔“格”是一種悼念死者時或祭祖活動時的規定動作,畢摩用酒或水澆到燒紅的烙鐵或炭塊上,同時念念有詞,將需要供奉的祭品或需要解除的東西在升騰的水蒸氣中晃一下,有時候是中邪的人從澆過水的烙鐵或炭塊上跨過,意為消除物或人身上不干淨的東西。所念的詞非即興創作,有許多世代相傳的手抄文本,視不同用途擇而頌之﹔“畢”指彝族畢摩在進行宗教活動時念誦經文。

流傳在紅河地區的“四大腔”(海菜腔、山藥腔、五山腔和四腔)是深受當地群眾喜愛的大型多段套曲,多為男女在“吃火草煙”等習俗活動中演唱。它的歌詞用漢語,篇幅長大、結構復雜、演唱形式多樣,在我國民歌中亦非常罕見。其中海菜腔於2006年被列為國家級非物質文化遺產。上世紀50年代以來,彝族地區又出現由敘事歌發展而來的說唱“甲蘇”和“四弦彈唱”以及音樂源於民歌、歌舞曲和器樂曲的彝劇,使彝族傳統音樂煥發新的光彩。

彝族的民歌音樂存在三個色彩區:四川涼山和雲南寧蒗的大小涼山,雲南的中、南、北部,貴州六盤水地區和畢節地區。涼山彝族的山歌稱“丫”或“丫合”,獨用假聲或小嗓的高腔唱法,調式常有交替或游移現象。由於過去生產力低下、生活困苦,傾訴悲慘生活、渴望自由的“撒朱合”(訴苦歌)山歌非常多。此外,涼山彝族的敘事歌、婚嫁儀式過程中的“媳諧尼幾”(婚嫁歌)以及由“阿冉妞”作為特有歌頭詞句貫穿的“古朱合”(情歌)等歌種,也很有代表性。其中,意為“媽媽的女兒”的《阿莫裡惹》、敘述歷史的創世史詩《勒俄特依》等長篇敘事歌,都是彝族民間文學中的杰作。

(本文由陸培法、楊崇杰採訪整理 圖片除署名外,均來自《嶺上花開 大美祿勸》一書)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量