范雨素“火”了之后:探訪皮村文學小組課堂

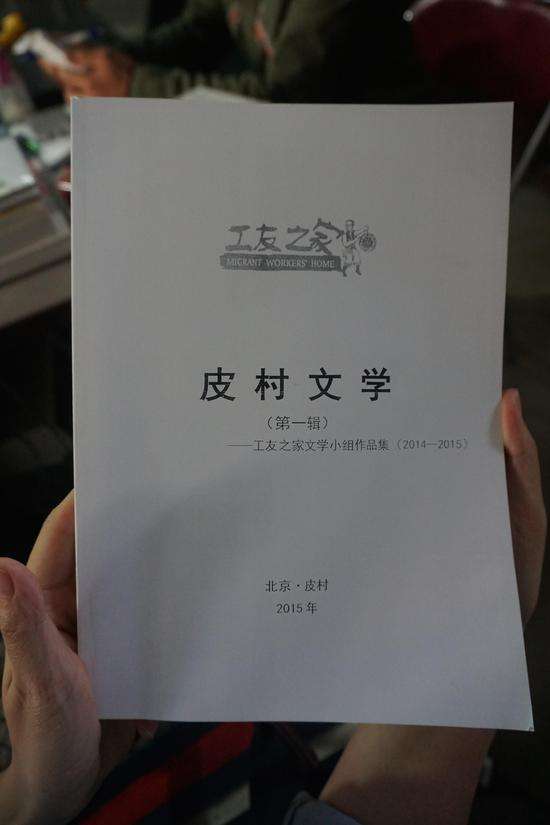

文學小組作品集

逼仄的屋裡,除了幾個辦公的灰色立櫃,其它都是擺滿了書和雜志的書架,雜亂但還頗有文學氛圍,有一層書架上還擺著幾座獎杯。兩根白熾燈下,文件和草稿鋪滿全桌,投影儀和手提電腦一應俱全,原本十幾個人圍著長方形辦公桌坐下,已沒有過多的活動空間,現在一下涌進二十多人,房間被圍得水泄不通,熱鬧非凡。

4月29日晚上七點半,原本周日進行的活動因為五一放假被改到了周六晚上,在北京市朝陽區金盞鄉皮村社區文化活動中心,也就是皮村的打工文化藝術博物館裡,文學小組活動如往常一樣開課。除了平時都會來上課的小海等十多名工友,活動上還多了些許新鮮面孔,除了來了三位老師,還有一些專程從北京其他地方趕過來的工友、學生和媒體朋友們。

皮村文學小組上課現場

活動由一直在這裡做志願老師的張慧瑜擔任主持人。以往,文學小組課會分享一些經典作家的文學作品,也會討論一些熱門的社會和新聞事件。而這一次,文學小組活動主要圍繞范雨素的“我是范雨素”這篇文章進行了討論。首先,張慧瑜梳理了范大姐“火”了之后,工友之家這一周發生的事情,由范雨素文章被瘋狂轉載到她“失蹤“、再到此次的文化小組活動,人們的關注點也從范大姐身上追溯到了工友之家,以及文學小組的成員。

張慧瑜點評文章說:“范大姐的文字精道而具有獨特的魅力,語言特色是在自覺和不自覺中形成的。看起來比較零散,但其實有范大姐自己的內在視野,她對家庭、社會的看法和理解都自然而然地呈現出來,主線是她的人生和書、和文學的關系,包括文學對她的哥哥姐姐也產生比較重要的作用。”

接著,張慧瑜邀請了在場的每個人分別朗讀了一段范雨素的文章,隨時提問,暢所欲言、氣氛融洽。李雲雷老師和袁凌老師也分別對文章進行了解析,並在分享的過程中告訴學員們一些寫作技巧。

范雨素 (資料圖)

袁凌主要講評了范大姐的語言風格,他認為范大姐表達得很節制、舉重若輕,很沉重的東西恰恰表現的很輕。還有文中的諷刺,不是文人的反諷,亦不是戲謔的反諷,沒有油滑感,是在很認真地描述。比如說她寫父親是一個“大樹的影子”,這也不是在指責他父親,他父親還是一棵大樹,但卻突出了她對於他父親的距離感。還有一個例子就是,她母親給大姐去治病,相信中醫、西醫,也相信神醫。前兩個都好理解,但是最后還說相信神醫就有戲謔的味道,但這個戲謔就很認真,表現出母親對女兒的病非常在意,想盡一切辦法要給女兒治病。

李雲雷說:“范大姐行文簡練,但涵蓋的內容卻非常多,比如說寫她的丈夫,哥哥、父親,寥寥幾筆就能表達出了自己對其的態度,悲憫和困苦都在文字背后,頗有女作家蕭紅早期的味道。”

范雨素(資料圖)

張慧瑜同樣有感而發,他認為范大姐對於人生想得很明白,作為普通勞動者,心胸非常的坦蕩。文中寫的都是苦的事情,但你又會發現苦中其實帶著樂,有苦中作樂的樂觀精神,不是假裝微笑,而是事情發生了就要用自己的方式去從容面對,真是大悲大喜,都能坦然處之。

此次活動還來了兩位和范大姐一樣做育兒嫂的家政工,她們在看到報道之后,第一次來到工友之家文學小組。衣著朴素的她們年齡和范大姐相仿,因為有很多經歷和范大姐相似,在范大姐寫照顧雇主家孩子的事情上產生了共鳴,她們說:“都有那種看到別人的孩子想起了自己的孩子的感情。”

在會上,有位工友苑長武還特意寫了首詩來回應范大姐紅了這件事,談到了工人文化的意義,工友之家是如何做工人文化,以及他對文學小組和新工人藝術團的理解,也再次強調文化生活對於工友的意義,“沒有我們的文化,就沒有我們的歷史,沒有我們的歷史, 就沒有我們的將來”。

文學的火花碰撞著,不知不覺活動就進行了三個小時,比往常延長了一個小時。活動中,他們時而安靜嚴肅、時而討論熱烈,他們的眼裡總有一股光,是希望也是求知欲,更是享受這遠離喧囂現實社會的片刻時光。不過,范雨素並沒有出現,聽說她已經“躲”進深山,暫時不願和外界有更多接觸。

雖然范雨素缺席了這次的皮村文學小組活動,但在網絡上的熱議仍舊不斷。“我的生命是一本不忍卒讀的書,命運把我裝訂得極為拙劣”,作為一個44歲的僅讀完初中的育兒嫂,范雨素的文章卻有超出尋常農民工的文學素養。連朋友圈裡靠筆吃飯的朋友都說:“好的文章不僅是來自文筆和學識,更是用命運寫就。”

而此刻,打工文化藝術博物館的創辦人孫恆和館長許多正帶領著他們創辦的新工人藝術團,在蘇州工業區舉行“新工人藝術團長三角巡演”,為當地的外來工友帶來社區晚會,下一站還將去往杭州和上海。此前,新工人藝術團還去過北大、清華、川大等高校開展唱談會。

現在,“范雨素”們居住的地方——皮村以及培養過他們的文學小組熱鬧起來,新工人群體以及他們所發展的“打工文化”再次進入大眾的視野。

皮村位於北京市朝陽區的東五環外,距離市區三十公裡,離北京首都機場不到20分鐘的車程。這裡還寄居著兩萬名外來務工者,隨處可見貓貓狗狗。2002年成立於此的公益組織——工友之家為皮村帶來了“打工春晚”、“打工文化藝術博物館”、“同心實驗學校”以及范雨素學習一年的“文學小組”。皮村也因此成為了代表北京底層打工者的文化符號。

2014年的秋天,工友之家文學小組宣布成立。往后,每周日晚,喜歡文學的皮村工友都可以來聽課。文學小組的成立雖然是皮村的小事,但對於工友們來說卻是一件大事。皮村工友之家文學小組的發起人小付回憶,范雨素是文學小組最早的一批成員,幾乎每次都來。讓小付沒有想到的是,文學小組的隊伍日趨壯大,他們視文學小組為“有點神聖的地方”。

為什麼像范雨素這樣的外來務工人員願意在文學小組裡學習呢?因為在文學小組中,工友們感受到了自己有尊嚴,他們被重視、被肯定,他們有權利說話,也有人願意聽他們說話,他們的話語能夠得到回應。他們在這裡學習寫作知識,寫作不再是上等人、作家等一些系列靠筆杆子吃飯的人才能做的事情,農民工也可以。他們在務工之余寫作,他們在揮汗如雨后訴說,他們始終在用自己的感情和獨特經歷書寫屬於自己的故事。

當這些農民工的文章在朋友圈刷屏后,其實每個轉發的人或許都看到了自己的影子,或是對社會有同樣的感悟。范雨素代表的不再是一個人,而成為了一群人的象征。當他們面對水深火熱依然昂起頭顱的時候,握緊了書本,就有了屬於自己精神的烏托邦。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量