一個人的藝術解放

——白明瓷性的試解析

我常常在想,第一個制造出瓷器的人,突然看到白明的瓷器會作何感想。

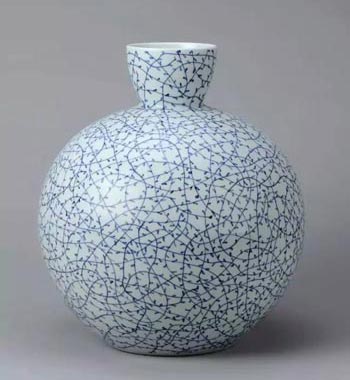

白明陶瓷作品《生生不息》

瓷器的誕生,是泥土和烈火的一場偉大的戀愛,這種傳奇竟然把最柔軟的變成最堅硬的,最熱烈的變成最冷靜的。其中所濃縮的能量和變化,深不可測。人類創制了這一過程,但其燒造過程中的裂變和幻化,迄今為止也只是從結果進行逆推,大火是一種光明的黑暗,其間還存在多少種可能和奧秘,我們即使借助最先進的化學知識也不得而知,恐怕也永遠不可能窮盡。瓷器是我們這個東方民族的天人觀念和變易思想在質料上最坦率最生動最堅強和最具規模的表達。所以,我們不必困惑,景德鎮,這個被他者命名為China的地方,直接對應中國。這個幾乎是最早被傳遍世界,並讓世界觸摸到他(她)的感官的城市,是中國精神的聖城。

白明正是在這座城市的光照下長大的。他的軍旅身份在青春時代鍛造了他的守衛意識,當他通過人生的曲折跋涉,抵達陶瓷世界的時候,他發現,他和這個城市貫通為一體才是最自然的。如今,他點燃燒造之火的時候,我們看到的就是一個偉大城市的光亮和活力。

白明當然不僅僅是這座城市在新時代的突觸,他動手建造了自己的殿堂,沒有四壁,沒有地板,沒有檁梁,沒有穹頂。但是你能感覺到他的這座建筑充實而光輝的存在。

現在,我們就站在白明瓷器們的環抱之中。在他(她)們中間,你可以漫步徜徉,甚至可以停下來狠狠地凝視某一個器物,以小時計也可以,在你的目光中,這種原本安靜的存在也可以律動如花朵的盛放或者舞蹈的綻開。但是,對白明的某些作品,特別是系列化作品而言,你可以奔跑起來去看,你隻有在足夠短暫的時間中瞥見全貌,才會意識到白明器物們的隊列所向。

白明偏愛白色,他如此精確地意識到了白色的前哲學意義。對他來說,白是一種空無之有,是視之不見、聽之不聞、摶之不得、混而為一的存在。在白明看來,這種無狀之狀,無物之象,一方面像母親一樣孕育、呵護和承載著實有象狀的生命和氣韻,另外一方面也像兄弟一樣和實有象狀的力量和存在構成競爭和兌壓。白色足夠庄嚴,足夠飽滿,也足夠輕靈,足夠柔軟,白色應該就是白明的混沌世界,從這裡出發,他張開雙手開始幻彩的勞作。在白明的器物上,白色可以以基底的謙卑安靜地存在,也可以像涌動的大霧一樣彌漫在器物內外,甚至蒸騰為器物之外的白色世界。這種惚恍的不可致詰不可駕馭的白,和白明親密相處,白明器物的神秘性、非言說性就這樣根深蒂固地形成了。

正像很多更願意隻依賴青春期生活的人一樣。白明一定也曾被現實世界過分的斑斕所誘惑和糾纏,所以他才會退回到那樣空無的白。這種撤退當然不是頹廢的,相反是徹底的重新出發,他在白色世界,就像格瓦拉回到叢林,有了自然的依托。這個世界讓他煎熬,也讓他迷戀,他要在藝術中解決和這個世界的糾葛。而一旦他站在白的起點上,這個世界就以另外的樣子新鮮地呈現出來。它至大無外,大奇、大異、大開、大合、大起、大落、大色、大形、大景、大靜……它至細無內,小物、小種、小域、小趣、小草、小樹、小虫……如此這般充滿宏偉和浪漫,也充滿精致與微妙。然而,為什麼,為什麼那樣多的同類在這樣的世界面前卻如此孤獨和麻木呢?他們在這個難以言表的美好之中目光呆滯或者歇斯底裡,究竟是因為什麼?

白明堅信,這個世界被嚴重遮蔽了。和無限可能的存在相比,人類這種生靈,通過工業革命和商業革命贏得的隻不過是一個短暫而淺薄的勝利,但是我們的陶醉卻庸俗難耐,我們的麻木積重難返,人的理性的尊嚴,很輕易地就被人類自身的荒唐和粗陋羞辱過了。人們處於一種精神的瘟疫之中,這種遍地沉疴,需要一種看似細微實則宏大的療救。白明反復提及蒙克的《吶喊》,那種孤獨、恐懼、生命、輪回、宗教及其對親人的強烈思念和依賴,以及面向死亡的顫栗,深深地震動了白明。白明並不想做啟蒙的英雄。他選擇赤手空拳的勞作和營生,就說明他完全明白生命的渺小,他一直保持著孩童般的微笑,那是他謙卑心靈的自然流露。但是,他的確意識到,這世界其實仍然是嶄新的,我們對這世界的發現和探索,我們引以為豪的堆滿倉庫的物什和裝備,仍然是粗糙和膚淺的,謬誤、偏見和數百年的工業粉塵,仍然囚禁著我們的神經和身軀,我們仍然需要充當解放者,首先是解放自己。他選擇藝術是因為,他相信這種宛轉施與的力量,可以對心智和人性不動聲色地產生影響,就像地球的向心旋轉,讓人們渾然不覺。因此這種用解放就隻能是藝術的解放。

時間,還是時間,總是時間。那個輪椅上的偏癱的英國天才說,時間是能量的變化。時間攜裹了一切,像河流一樣推著我們前行,我們無可選擇地沉浮其中。問題是,我們如果不在岸上點亮我們的阿拉丁神燈,我們就永遠在黑暗中掙扎並且必死無疑。一切深刻的東西必須是和時間搏斗的產物,藝術同樣如此。這樣,白明意識到,陶瓷這種器物的本質就是通過大火把時間河流中富有質地的沉澱燒造為一種直觀的形象。陶瓷怎樣呈現,時間就怎樣被呈現。陶瓷擺放在哪裡,時間就被騰挪到哪裡。在此,時間在人們的注視和把玩中沉默地認輸。白明和瓷器結成反抗時間統治的親密的同盟。

現在,白明屏氣凝神地投入了主觀的戰斗。

白明會放棄思想嗎?在藝術的勞作中,他會讓思想停止,讓形象生長嗎?不可能。白明在操作中的那種節制和優雅,那種對人物關系的細微的拿捏,那種均勻和沉靜的呼吸,那種尋求整飭性和變動性均衡的小心翼翼,滲透著一種高貴的理性,這種理性當然和這個文化族群上萬年的規訓相關。這個族群亙古以來就深深被大自然的統一性所震懾,因此他們的思想不是一種尖角崢嶸的概念和推理過程,而是和形象一起的溫和沉醉的流動,思想附著和溶解在宏細不拘的形象上,宣示著天人合一的無所不在,更重要的是思想不斷地對形象生長的方式構成制約和推動,所謂構思正是合二為一的一種形態。構思在時間中,也在空間中延展和舞動。白明處於創作狀態的時候也是優雅和從容的,盡管工藝都是從面對紛亂和粗糙開始,他也不想和世界大鬧一場,搶奪自己的果實。他的目光和手,溫柔地和泥土和水進行對話,進行相互的撫愛。他是完整意義上的東方思想者。

穿透質料,應該是他的口號。讓質料消失,讓心靈隨著線條、體積,蠕動或飛揚。線條或靜或動,他們一會像筆尖,一會像爬虫,一會像春筍一樣滿地萌生,一會像一場大雨,滂沱而降,一會像一陣風並引起塵土飛揚。白明對生活世界靈感的搜尋,像散步在山水間的各種相遇。他在一蓑煙雨中或欣悅或蒼茫的行走,在集納各種雲氣,也在收羅各種自然樣本。他當然做了各種簡化,好讓這些自然的無機物脫離母體,集結在另外的空間。

為此,白明有了可以召喚的對象,后者說他有了被隨時召喚的可能。他召喚這一切,或者被召喚,這些行走和律動的線條就就形成一個森嚴的宇宙,他是宇宙主義者,這是指他在宇宙的任何一部分中都看見宇宙的表征,這也是指他對時空交錯和賦形的無邊界感。古老的可以是時尚和新穎的。當下的可以是古朴和原始的。他把東方文化的各種樣態的壁壘全部消化了,繪畫、書法、雕塑、園林、古琴、茶道,都可以在他的瓷界中,以某種力量和氣息閃現或彌漫。

白明的空間是不存在牆壁的,連邊界線也不存在。他之所以那樣迷戀“遠”這樣的意境,就是因為他相信空間是變動不居,也不可能一覽無余的。他即使使用最切近最熟稔的形象,也要把你帶向遠方。他不願意籠罩你的感受,局限你的想象。空間本來就應該是自由存在、生生不息的舞台。創造者和觀賞者同在一個空間之內,進退自由中視角的度數變化,就像月亮和地球之間形成的月相,永遠奇美如新生。白明是會抓住一剎那的機遇,發起對空間的攻佔的。《生生不息》充滿了雄心壯志,甚至野性,近乎無機的生長。無機不存在固定的結構,因此無機就體現為撼人心魄的廣大。你盡可以相信這些藤蘿就是從瓷器內部生長出來,他們似乎漫無目的,其實目標明確,他們的目標就是讓空間盡可能多地成為藝術肢體的一部分。

白明自如地變換形式,但是情感在他的藝術世界中仍然是最具活性的“物質”、最溫暖的“懷抱”、最無垠的“大地”,激情就是生命之氣。情獲得了藝術本體的地位。在這一點上他和李澤厚是存在共鳴的。白明的深情不是通過一個孤立的造物,而是整體存在來呼吸的。他的深情沒有採取颶風般的暴力方式,他啜飲自山水之中的生命之氣,輕柔地環抱每一個走近的過客。

你如果就此認為白明的世界就一定是春風吹拂、陽光燦爛,那肯定是錯誤的。留戀久久,你就明白,這些造物熟悉而又陌生,他(她)們在逼迫思想,也在逼迫情感。這稱得上是一種無意的冒犯,你陷入焦慮,甚或憤怒。如果你不試圖消化這些東西,你在這種世界中就像一個迷路的人,看著滿目的路標和符號,倉皇不安。在白明的世界中,我們隻有放棄那些公約的概念和判斷,直面形象的身體,這些形象顯示著思慮的單純或者創造的庄嚴,當然也不回避迷茫。觀摩白明的作品,你以為你是安全的,但是處處充滿了歷險,他突然打開一扇扇門窗,讓新異的存在牽引住你的身軀和心靈,最后當你回頭的時候,這些門一直在凝視你,你忘不了,留著幾分驚悸。

在白明的目光中、心靈中——他的目光和心靈是完全一體的,時間顛倒成一個共時的結構,空間彎曲成或方或圓的放射狀存在,情感蘊藉含蓄地流露或隱藏,他就是這樣實現了對視時空的溫情殖民。有實而無乎處﹔有長而無本剽,這就是他的宇宙。

白明是不在乎個性的,表達才是一切。沒有充分的沉實表達,個性就容易淪落為虛偽和夸飾。就像他處事的格調,他不在意樹立風格和結構,但是他造物的完整性呈現出了結構和風格。就作品之間的關系而言,白明似乎沒有構筑一個龐大世界的沖動。他的作品,更像是一個一個散落在大地上的構件。側身其中,它們會刺激起你的一種重造世界的強烈願望。這是一種解放,一種自我和他者和自在之物之間平行實現的解放。

白明並不願意處於一個孤高的世界之中,盡管他兀自游樂,也陶然忘機。他的公共性是一種契合本性的產物,他像一個游吟的詩人,多數時候,是對著自己的耳朵和心靈嚶嚶漫語,但是,並不排斥傾聽和注視。他甚至把自己的這種自我陳說本身就理解為一種敞開。白明用咬合來形容人和人之間聯通的可能性和艱難,這本身也構成一種期待。人畢竟是作為類存在於世界的。沒有類的普遍的覺醒,個體的獨立和豐富就沒有依托。白明的吟語方式和他的造物互文地渾然一體,他們構成一個立體的觸覺系統,伸向世界,深入大地。

白明屬於中國,也屬於東方。這不是一種淺薄榮譽的分別,而是文化基因的歸類。白明驚嘆這個民族非凡的創造力。他驚嘆大唐盛世的氣度,那樣一個並非最大疆域,最強軍事,戰斗力還有點疲沓的時代,竟然那樣包容和浪漫,成為世界的文化中心。他驚嘆兩宋的美學,我們的祖先竟然把一種哲學觀和精准的視覺辨析能力濃縮到一個非常微小的、在身邊日常使用的容器之中,你隻有身懷對萬物的敬意,才能捕捉和接受這種宇宙光芒。這種偉大文化,數千年間歷經浩劫,被踐踏、被焚毀,被羞辱。最近一次的痛楚,我們依然能夠清晰地感受得到。文化的命運就是這個族群最本真的命運,因為文化才是最根本的。所有的建筑、器物和糧食不是被人使用和破壞,就是最后都潰敗於時間。即使像陶瓷這樣偉大的反抗者,也不可能是時間的最終對手。真正永恆的就是作為文化核心的價值。

對白明來說,藝術勞作的過程,比最終的那個顯現,更加具有魔力。在本原的生活中,是不存在藝術的,詩歌、繪畫、音樂、舞蹈分野的,所有的通道顯示的都是覺醒和成長中的人的本質。后來者的知識積累,尤其是在二十世紀和二十一世紀的進展,已經成為不能承受之重。生活的本真狀態被割裂地失去了原形。人作為造物核心的地位,被挑戰和邊緣化了。現在可以明白,世界被遮蔽的根本原因,是人的感官的萎縮和勞作能力的失去。而藝術是一種偉大的激活,是一種解放,也許是最深刻的解放。真正的藝術從不馴順地接受時間和空間的統治,它變動不居,創造不息,它通過文化的繁衍和傳承,浸入時代的毛孔,在每一個敏感的心靈中和手臂上復活和生長,它不斷地敞開世界的一扇扇窗戶和大門,讓存在成為一種幸福的出神入化的探險,讓生命始終走向澄明。那些挺立在大地上的藝術造物,不過是這種歷程的一種博物的見証。我們正是懷著這樣的心情穿行在白明的瓷性世界之中。荷爾德林說:

“但現在,它盛開,

在貧瘠的位置。

而且意願

極其偉大地矗立。”

(作者:中國文化報評論部主編 楊曉華)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量